【明報專訊】肖像畫是英國王室的傳統,英國曾殖民管治香港,肖像畫文化又有否在香港落地生根?香港藝術歷史研究會副會長李世莊博士指出,香港肖像畫文化恰恰因英國殖民而起。

英殖引入肖像畫文化 迎西方口味

廣州一帶在18至19世紀已有外銷畫貿易,華人畫家繪的風景畫和肖像畫風格特意迎合西方市場口味,在價錢便宜、質素不俗下獲外商青睞。香港在19世紀中開埠後,外商從廣州轉陣,藝術交易依附商業活動來到香港。李世莊表示,當時除了絲綢、茶葉,工藝品貿易也不容忽視,肖像畫連同其他工藝品在中上環一帶成行成市,部分畫家在舊天星碼頭為遊客繪製肖像畫。19世紀在西方人圈子最著名的中國畫家是啉呱,他為中外商人繪製肖像畫,例如廣州十三行行商盧文錦。李世莊說啉呱曾為首任港督砵甸乍繪製肖像畫,更是歷史上首個揚名西方的中國藝術家,作品在美國展出,但在華人圈子反而較少人知曉。

李秉受青睞 陳學書曾為教宗畫像

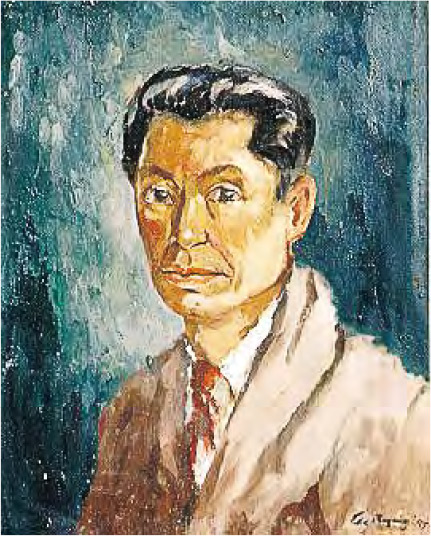

李世莊形容19世紀香港的肖像畫就似今日深圳大芬村,畫得像真、寫實,被西方人形容為copist(抄襲者),複製技術高,反之欠缺個人風格。直至20世紀初,肖像畫在香港華人圈子蓬勃起來,或多或少是華人社會向上流的象徵,其中肖像畫畫家的標誌人物是李秉。1930年他從加拿大回流香港,因當時西方經歷大蕭條,只得回港謀生。他來頭不小,一世紀前已讀知名美院安大略美術學院(OCA,今為安大略藝術設計大學)。

李秉回港後開設畫室,為達官貴人繪製肖像畫。除了英籍官員、外籍人士,香港上流華人亦向他買畫,如華人醫生李祖佑、杜紹鴻既向李秉買肖像畫,又讓他教育孩子繪畫。李世莊認為李秉畫作不單重現被畫者的肖像,其西洋風格帶有歐洲色彩,故受人青睞。李秉除了是畫家,也是中環娛樂戲院和皇后戲院的廣告設計主任,首創大型電影廣告牌。

1950年代因韓戰,美國向共產勢力實施貿易制裁,香港是中國製造品的最大輸出地,自然受到波及。經濟不景,李秉在香港逗留四分之一世紀便返回加拿大。擅長繪肖像畫的藝術家後繼無人,直至留學意大利的藝術家陳學書在1970年代回流香港,他主要繪畫肖像畫,畫過女歌唱家江樺,也畫過教宗,然而他在1980年代便辭世。

肖像需求像真為主

李世莊認為肖像畫文化在一個地方強烈與否,首先視乎有否相應水平的肖像畫藝術家,其次有否肖像畫的經濟需求。相較肖像畫,他發現銅像在香港更受歡迎。銅像雕塑家陳錫鈞曾留學意大利,活躍於上世紀上半葉,回流後替不少名人製造銅像,譬如港督羅富國、孫逸仙、余東璇、羅旭龢、船王許愛周,許愛周銅像仍在石澳的家族別墅。李世莊分析,香港對肖像需求仍以像真為主,相較平面的肖像畫,銅像似乎更立體、真實,同時在香港氣候下更易保存、打理。香港現時還有擅長繪肖像畫的藝術家嗎?儘管李世莊研究香港藝術史,惟他直言至少他不認識。