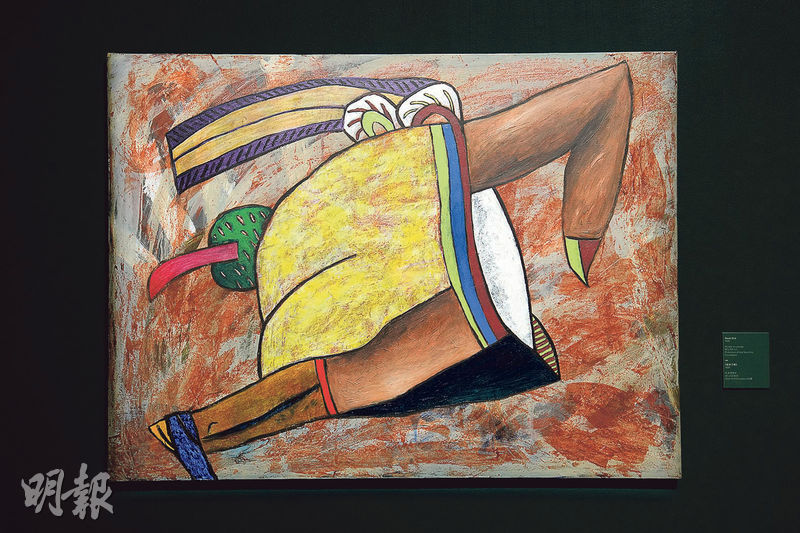

【明報專訊】「一條走廊,一條走過的漫長走廊,一步踏一步地走來……一頁沒有日期的日記,說妳明天會再來。」走過金鐘鋼筋水泥的森林,一步踏一步地,走上半山麥禮賢夫人藝術館,映入眼簾是一片橙紅。那是陳餘生1995年作品Never End,斑駁的橙紅背景上,紅黃藍綠黑白,各種顏色穿插,或呈線條、或作色塊,組成圖案宛若一雙腿向前奔跑,旁邊寫着展覽名——「明天會再來」。

這是陳餘生2020年逝世後首個回顧展覽,以其2015年出版詩集《窗前集》中的詩名〈明天會再來〉作展覽名,英文名則與畫作Never End同名。展覽展示陳餘生自1960年代學畫開始的逾百幅作品,輔以他晚年創作的詩詞,以及在生時與親友、學生相處的錄影,望跨越時代與媒介,讓觀眾與畫對話,展開無盡的想像,展開對生命的思索。

作畫反戰 燶多士喻頭顱

策展人黃熙婷表示,展覽以畫作Never End作為主視覺(key visual),是因為畫中匯聚了陳餘生畫作的經典元素,「他喜歡鮮艷顏色的對比和運用,對於顏色層次十分講究,時常運用層次製造不同的空間」。她補充,除了顏色,扭曲身體和生活中常見物品,亦是陳餘生畫作中時常出現的元素,如上述作品拼接鮮艷色塊,組合出形如雙腿的圖案。

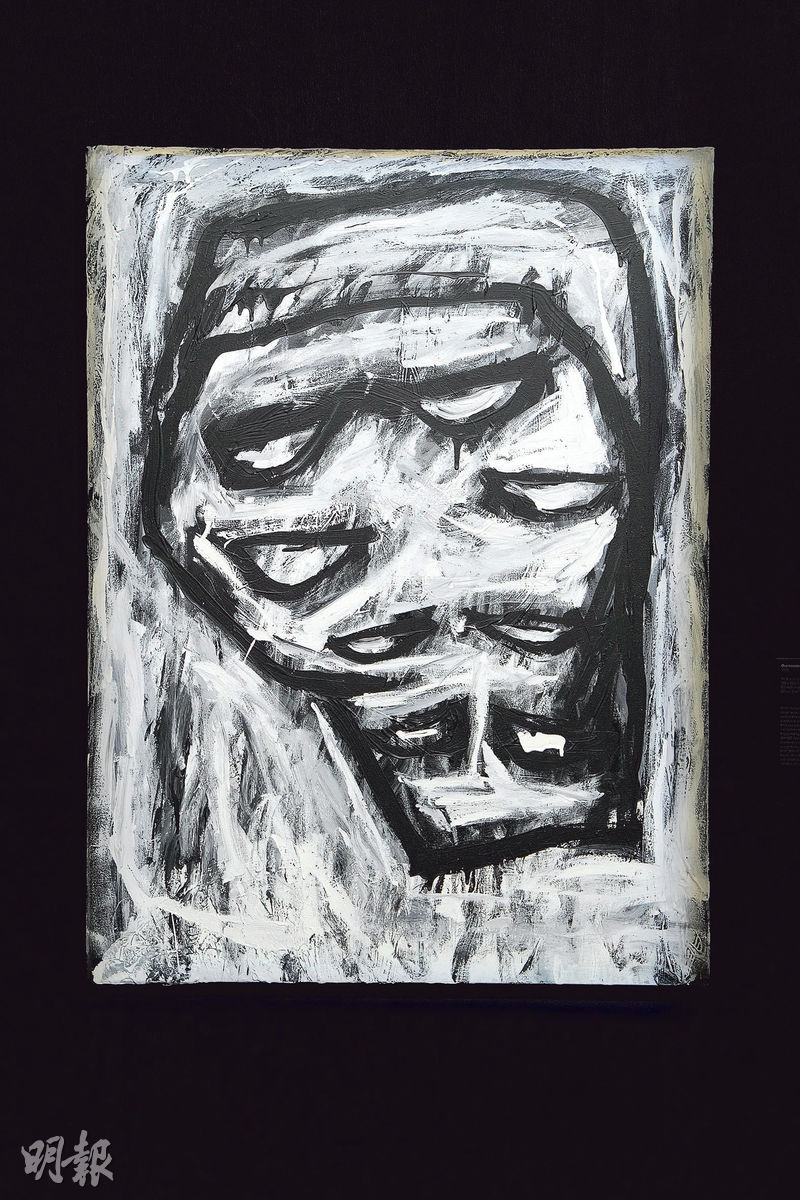

黃熙婷指出,這些看似抽象的元素背後,反映陳餘生對於現實生活的不安。生於1925年的他,成長於二戰,家境並不富裕,年輕時沒有追求藝術的機會。他早早投入工作,在「大東電報局」擔任接線生,憑努力成為認證工程師,輾轉沖繩、呂宋、香港,從事海底電纜工程。直至1968年,42歲的陳餘生為紓緩前妻患癌帶來的憂鬱,入讀香港大學校外課程部開設的藝術與設計文憑課程,自此踏入繪畫行業。在他的作品中,常見反戰及對生活的擔憂。例如在1990年代科索沃戰爭期間,陳餘生的創作深受戰爭影響,許多作品暗喻戰場荒涼及亡魂處處。他在1999年作品《烤過了頭》中,用黑白塑膠彩繪製一塊「烤燶」的多士,表面佈滿半月形狀的空洞,形若骸骨,又似烤焦的頭顱,乍看駭人,又令人不禁聯想到戰場殘酷,人體如烤過頭的多士,脆弱而痛苦。

抽「像」剩感受 文物汲靈感

1973年,陳餘生首次舉辦個人展覽,他向媒體形容自己的風格是「phylosym」,融合了「哲學性(philosophical)」和「象徵性(symbolic)」。他認為抽象即是將畫中的「像」抽去,剩下個人感覺。因此,繪畫對他而言,是直抒胸臆的媒介。

對陳餘生的妻子、藝術家周淑芬來說,這一「將具體的東西轉化為純粹的抽象」的風格,正是陳餘生作品的獨特之處,「在1960、70年代,以山水花鳥蟲魚為對象的水墨畫最重要,即使是油畫都注重寫實」。因此,陳餘生抽象風格的作品一度被視作「怪咖」。

在同期畫家着眼從現實取材之際,「怪咖」陳餘生將目光放在過去,從原住民藝術與古代文物中汲取靈感。從西方的愛斯基摩符號、非洲洞穴壁畫,到中國的古代青銅器、剪紙皮影及懷素書法,陳餘生醉心其中,探索圖案於造型背後的文化意義,並提取入畫。周淑芬說:「他喜歡這些元素的簡潔與淳樸,亦喜歡這些元素後展現出來的隨性與自然。」

隨着時間流逝,在抽象藝術風靡的當下,陳餘生的繪畫風格逐漸被大眾接受。有人將他充滿象徵的風格評價為「童趣」,但周淑芬認為,「風格不是自己想畫就畫出來的,而是一種不斷演變的結果。如果硬要用一個詞概括風格,風格就變作『衰格』」。

探索小畫家 立體畫引人「鬥雞眼」

1989年,陳餘生卸任大東電報局職務,全職投入藝術創作。他與周淑芬合辦「文苑畫院」,盼望將自創的「前後虛實明暗形色質感十五字真言」言傳身教。然而,儘管彼時陳餘生已在藝術界有所成就,甚至獲得英女王頒發MBE勳銜,但他的藝術教育事業,開始得並不順利。周淑芬回憶,在1990年代的香港,藝術教育並不普及,「有錢有時間會讓小朋友去補習,最多學彈琴,極少有人專登學畫畫」。因此,兩人到街頭派傳單,希望吸引家長與小朋友。周淑芬笑稱,「當時我笑他,『拿MBE勳章仲要喺度派傳單』。」

「每一位藝術家一定都是一個敏銳的人,無論是對於顏色線條還是周遭事物。」周淑芬說。因此,畫院初期的困難並未使陳餘生感到挫折,反而讓他在與不同背景的人接觸時,敏銳覺察到「這套教育方法是行得通的」。

覺察挫折,再敏銳轉變。這樣的生活哲學貫穿陳餘生的人生。千禧年後,中風和切肺使他身體轉差,無法再似從前般自由作畫。但他沒放棄繪畫,而是在古稀之年開始探索新的繪畫媒介——微軟「小畫家」。

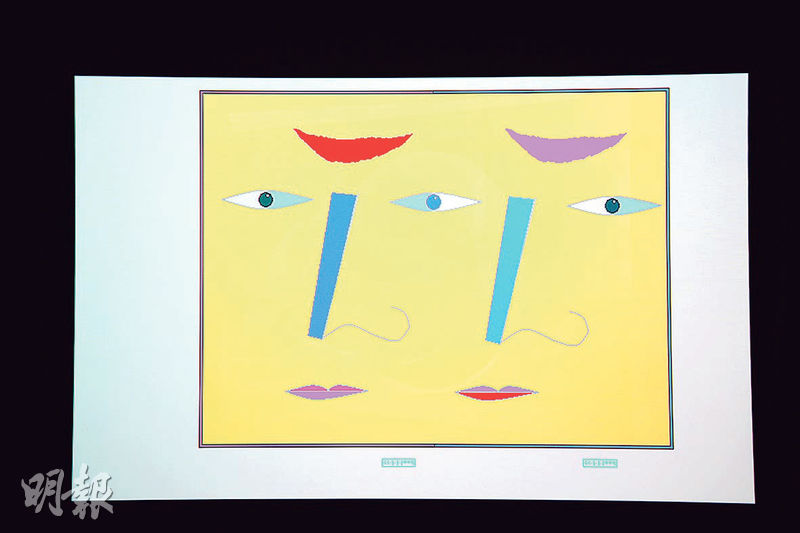

由畫布到屏幕,由實體至數碼世界,陳餘生的創作元素變得更加豐富。他利用小畫家以像素(pixel)構成畫面的特點和電腦顯示屏的特質,嘗試在作品中加入更多視覺元素,和觀眾「玩遊戲」。比如,在2009年的作品《雙重焦點》中,陳餘生創作了一幅「立體畫」——畫面左右兩邊極其相似,但角度略有不同,觀眾通過「鬥雞眼」,可以使兩邊重疊,看到立體效果。

周淑芬表示,陳餘生的作品不止一種解讀方法,盼觀眾透過展覽感受每件作品中獨立的生命力。黃熙婷說:「陳餘生的創作與生活態度都無法用一個詞或者一句話去概括。他的作品跨越時代、跨越媒介。」她希望通過展覽讓更多觀眾領悟:「各種經歷都未限制到他的藝術創作。只要足夠努力、足夠熱忱,藝術創作並不是一件遙不可及的事情。」

明天會再來:陳餘生藝術展

日期:即日至9月29日

時間:周二至日上午11:00至晚上6:00