【明報專訊】6年半的沉默,王小帥終於在他個人微博上,首次對外回應他和胡波之間、以及製作《大象席地而坐》期間發生的問題,還有胡波媽媽早前對電影版權爭議的控訴。王小帥的解釋,印證了兩代電影人之間衝突的本質:一位是面對新市場掙扎的第六代導演,另一位是剛從學院畢業、對電影製作感到不安的電影學生,只不過他們一樣感到焦慮和帶着包袱面對當下的電影生態。

前輩後輩的情感角力

王小帥一文中提及到他不滿胡波在勘景和次要演員選角上的任性,無法理解胡波為何開發劇本時要收起自己才能完成創作;他又認為導演工作需要適當的交際應酬,無疑是胡波面對王小帥和劉璇兩位前輩時感到壓力的來源。

胡波的朋友范文翰導演於王小帥發文後,寫了8點回應王氏的說法,亦補充了不少他所理解胡波在製作《大象席地而坐》(下稱:《大象》)的困境。范文翰的文章,提醒之前被忽視的前後輩之間複雜的情感角力。作為後進的胡波,面對上一代時焦慮及情緒複雜,既想尊敬又要獲得對方認可,怕無法迎合前輩所期望的要求,但又想保留自己所相信的做法,不論在職場和創作環境中都常常發生。新進電影人沒有足夠的經驗判斷,對自己落實的決定是否正確,會無形中依賴對前輩的信任。胡波完成了兩小時版本,發信息給王小帥時的反應,令王小帥誤以為這也是胡波認可的,但那一刻,如范文翰所說,胡波亦可能相信王小帥的藝術判斷,希望在兩人爭持之間找到平衡,不至於令那時兩人關係進一步緊張,這源於經驗和對對方理解的不足,更可能是雙方對對方錯誤的期許而導致。

發生在胡波身上的錯,不見得是獨特的,新導演犯過的錯,在跌跌碰碰下找到他能相信的幕前幕後,同時找到相信他能力的製片監製出品人,修正自己拍電影時的功夫,最終找到適合自己的方法,往往需要時間和作品去驗證,但可惜他只完成了一部長片,沒有再讓他去嘗試的機會。

我的另一點疑問,是源於王小帥提及胡波並沒有回到家鄉拍攝的選擇。胡波原籍濟南,《大象》即拍攝於河北井陘縣,雖然《大象》的原著發生在更遙遠的台北。一般新導演都會以自己熟識的地方作為創作的開始。王小帥的建議不無理由,新導演可以善用當地熟悉的資源,更容易捕捉當地人的生活氣息,像王小帥的一眾第六代導演,他們的首作都與出生和成長環境有關,我們並不知道胡波為何會拒絕這個建議,是否因為家鄉環境並不適合他心目中電影的氣氛,還是有其他個人因素。而在一個對胡波和王小帥都並不熟悉的環境開展拍攝,無形中加重了這部小成本製作的成本。

因電影節而來的新導演生態

大多討論其實都離不開胡波與王小帥之間在製作上的爭論,卻很少觸及電影節對新導演的具體影響。現今的電影節不僅是展示藝術和非主流作品的平台,也扮演着支持新導演和非主流製作的角色。年輕的創作者,特別是新銳導演,透過這些平台能夠在競爭激烈的電影圈中脫穎而出。他們的作品,有時依賴親友集資或以有限的資金完成製作,希望在影展中獲得關注,進而獲得發展機會。

另一方面,電影節舉辦的工作坊和新進營吸引愈來愈多的新導演參與。新導演會利用這些機會參與創投會。胡波的起點是西寧First影展,該影展專注於發掘新導演,並由專業人士評估影片的潛力和命運。

業界的評選機制旨在支持和鼓勵導演的個人表達,但也可能導致作品同質化,題材和風格與市場需求有所偏離。從業內的認可到市場的接受,標準存在着顯著的差異。導演通常會在進入市場前,用相對較低的成本和基本設備完成項目,並同時兼職以維持生計,希望能獲得創投的支持,進入主流市場。

即使有了代表作,進入主流視野,導演仍需要自力更生,尋找資金和社交資源。然而,這種能力並非所有創作者所具備,因此也成為一種淘汰機制,許多人難以在市場和觀眾中取得成功,進而影響他們未來拍攝新作品的機會。

第二部長片成立足關鍵

電影節對中國新導演如跳板,讓電影工業看見他們的存在。與胡波差不多時間出道,同樣受注目的新導演,走過不同影展,帶着首部電影的製作經驗後,都一下子跳進商業電影世界,投入更大資本、與明星合作,以取得更大的票房收益為目標,他們既要不被商業邏輯過度侵蝕,傾向於妥協、適應甚至迎合資方的期待,也要渴望堅持藝術創作的初心,保持獨立和純粹。比較知名的畢贛,還有多次入圍康城影展的魏書鈞都面對着同樣的拉扯。

第二部長片能否成功,變成了能否立足於電影工業的關鍵,拍攝獨立紀錄片出身的顧曉剛,今年完成他第二部長片,亦是首部商業製作的《草木人間》。他的劇情長片首作《春江水暖》在海內外影展得到好評,更在法國和日本的藝術院線上映獲得票房佳績。不過,《春江水暖》並沒有在內地公映,而是直接登上串流平台。顧曉剛在不同訪問裏自述自己的狀况時,或者最能反映這群新導演的心態。「首作是背對觀眾的電影,甚至背對我自己,把自己做成一個電影的媒介,盡可能接近電影本質的東西。但到《草木人間》時的創作動機很不一樣,它是面向觀眾。」

但面向的又是什麼樣的觀眾?在剛結束的上海電影節,賈樟柯導演呼籲中國電影市場應該更加開放,讓更多不同類型的外國電影能被引進。在一個座談會上,他指出內地銀幕數量達到8.6萬塊,位居全球第一,上映影片量卻只有506部。相對鄰近國家,如日本有3600塊銀幕,上映了1232部影片;他又以香港作例子,雖然銀幕只有306塊,卻上映了267部影片。上映電影量並非因銀幕數量多少而增減,我相信賈樟柯並非不理會中國電影市場審查制度帶來的影響, 撇除需要嚴格審查的題材,試想像如《大象》那樣片長4小時的作品,就算得到「龍標」又能否進入市場?開放外國電影進入中國市場,讓觀眾有多元選擇,也是培養觀眾觀影經驗和口味的重要因素。面對完全傾斜、口味單一的環境,好像沒有一個空間介乎於商業與藝術,並不需要完全面向觀眾;而觀眾亦有一定能力去接受、包容創作者的嘗試和犯錯,以及願意去理解創作者的做法。現時的環境,似乎只有以狹窄商業電影為目標,才有拍攝下一部電影的可能。

並非沒有新導演努力降低成本,在不受審查影響下,尋找更自由表達的可能,決心不再依賴體制。關注與研究中國獨立電影發展的張獻民,近幾年收集了很多年輕創作者的獨立製作,他會選出當中值得欣賞的作品,但這類作品,卻很少機會在公開平台或電影節中被看到。張獻民讚揚這些作品,都是非常年輕的作者對當下社會現實的直接回應。他亦認為這批看似個人的創作,逐漸更具視野,有現時中國電影產業中嚴謹的製作態度和追求,個人創作也可以出現一些非常嚴謹的作品。市場和電影節環境又會不會容納這樣的作品出現在公眾眼前?

自絕於所有的認知

公開回應之後,網民對王氏的不滿依舊,他的人格、他是否有歉意,都成為了討論的重點。王氏避談他和劉璇與胡波之間的口角,強調自己工作的合理性,令人懷疑他的表達是否真誠。

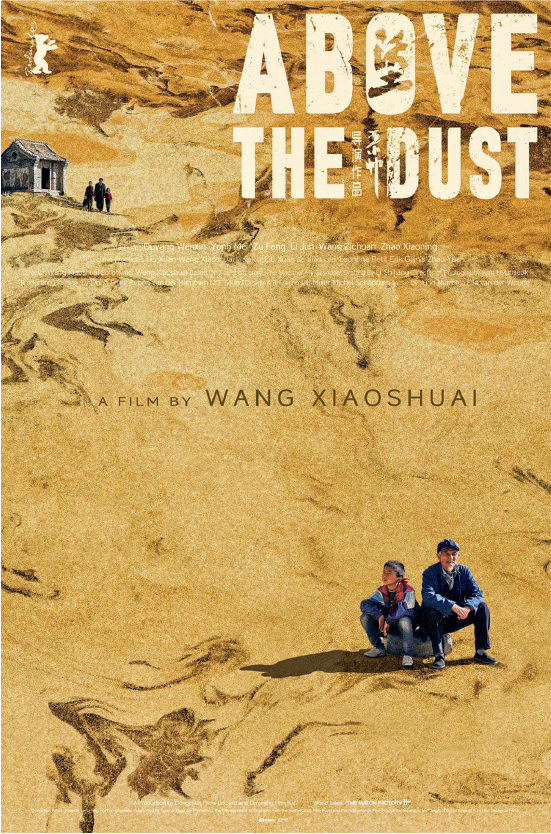

很少人談論這6年半來王小帥的經歷,尤其是他在事件後並沒有停止拍攝。至2019完成了片長3小時的《地久天長》後,兩部電影《旅館》和《沃土》都遠離中國電影體制,沒有龍標,也無意在內地公映,這樣的舉動就像流放自己一樣。他的行為也不足以被當成為體制的反對者,或異見人士。是對胡波之死的一種反應,或者是只不過無奈地,無法適應從而被市場排擠。

在書寫這兩篇有關胡波,以及他處身的中國電影環境的文章時,一些念頭不時在腦海中揮之不去。我們確實無法找到一個人為何要自殺,用生前的遭遇來合理化一個人步向自絕的理由,這絕對是鹵莽的行為,人性的複雜難以啟齒。但即使胡波還在,也無法提供事件的全貌。亦令到他的死,更像折射了我們想看到的東西一樣。

其時他正忙於小說創作,也為第二部電影做準備,事後回看《大象》的前景也不止暗淡,但正如范文翰對他的朋友所理解那樣,並不覺得他的離開單純是因為《大象》這件事。「他沒那麼脆弱。」范文翰的理解是胡波對人際關係、曾經相信的前輩的不信任,對身處的電影製作的大環境感到絕望,還有他想走的電影路不見前路而造成。但如果不是來自絕望和失望,胡波最後決定自絕於世界又是為了什麼?

除了可能是壓力、憂鬱、逃避,或者很多人提到的個人軟弱與無助之外,會否可能,是帶着憤怒與恨意,對身邊的一切,作出最強烈的控訴?