【明報專訊】「其實咩叫殘疾?我現在都很模糊。」藝術家趙惠芝問道。殘疾在醫學上有明確定義政府用以判斷領取殘疾津貼資格,9歲便確診糖尿病的趙惠芝也很清楚。不過即使是健全人士,身體狀况也不時有異,更莫論經歷老病死的階段,那麼殘疾與健全的界線在哪?藝文共住實驗場所c.95d8早前邀請殘疾與非殘疾藝術家駐留同住兩個月,繼而舉辦展覽「夬兒 Crip: An Exhibition」。建基於西方文化理論Crip Theory,策展人認為殘疾並不等同弱點,而是一個人與別不同的特色。他們提出,殘疾藝術(夬兒藝術)不僅由殘疾人創作,只要反對社會中的能力主義(或稱健全主義)霸權,任何藝術家也可以是Crip Artist。

不用界定誰正常不正常

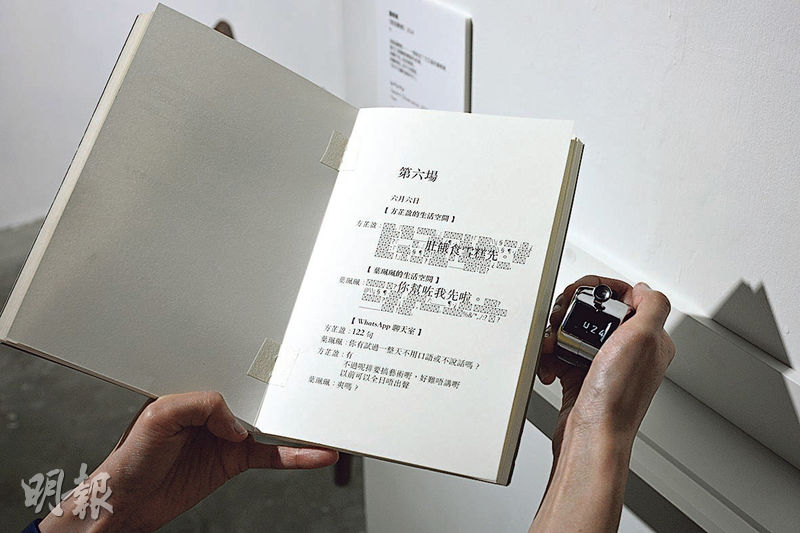

今年5月至6月,3位藝術家陳美彤、趙惠芝與方芷盈於c.95d8駐留共住,葉珮珮其後以觀察藝術家身分加入,像朋友般不時登門探訪。葉最終完成3件作品《小便觀察》、《飲食觀察》、《說話觀察》,分別比較自己與患糖尿病的趙惠芝(阿芝)、素食的陳美彤和聾人方芷盈的生活。她的發現相當有趣,例如自己與美彤同為「健全」,身體機能理應最接近,但彼此差異卻最大。葉珮珮着記者比較《飲食觀察》記錄的二人餐單,美彤每餐食物組合的確講究一些 ,「每個人來到(展覽)都說:『好識食喎美彤,你(珮珮)食垃圾啊?』」

《小便觀察》和《說話觀察》呈現殘疾與非殘疾人士的比較,打破固有對殘疾生活的想象,聽不見的方芷盈有時反而比珮珮說得更多;而糖尿病症狀包括尿頻,但阿芝上廁所次數竟較少。阿芝打趣問珮珮:「你是不是懷疑自己尿頻?」珮珮連聲認同,她和阿芝記錄了15天,每天都是珮珮上廁所次數更高,感冒那天更高達11次。

珮珮最初先入為主預測過比較結果,後來態度有變,「反而聚焦『她咁有趣嘅?都幾有特色喎。』 而不是再界定究竟哪個正常不正常,哪個主流不主流,不知不覺已經忘記。」葉珮珮其實是CODA(Child Of Deaf Adults;聾人子女),她在殘疾家庭成長,從小沒有刻意劃分殘疾非殘疾,「反而我看到父母可能比我們(擁有)多好多,有不同的生活體驗」。 體驗當然不全是正面,她認為傷健共融的意思應該是去掉標籤,模糊甚至消除殘疾與健全的界線。

夬兒藝術 表現人與人之間異同

殘疾與藝術並非新鮮組合,香港的展能藝術早已發展多年。這次駐留計劃與展覽,策展團隊由西方文化理論Crip Theory延伸至Crip Art,為殘疾藝術提供另一種發展方向。Crip Theory在21世紀初冒起,與酷兒理論(Queer Theory)有密切關係,後者是挑戰異性戀霸權,前者則是對抗能力主義。

何謂能力主義?很多社會制度設計是「有能者居之」,策展人鄭文越以考試為例,所有考生須於指定時間完成考題,有人會質疑殘疾人士為何獲予更多考核時間,覺得不公平。Crip Theory認為,在能力主義的框架下,不止是醫療系統認定的殘疾人士受害,所有人也受壓迫。這理論相信殘疾只是人與人的差異,並非沒有能力,而每個人都會經歷生老病死。鄭文越解釋:「殘疾是一個狀態,它(與健全)不是對立」。

「Crip」譯「夬兒」 象徵眾多可能

Crip Theory未有正式中文名稱,過往有人稱為「打殘理論」,意指打破固有的殘疾框架。c.95d8現於逸東酒店舉辦展覽「夬兒 Crip: An Exhibition」,首次提出「Crip」譯作「夬兒」,與「殘疾」區分。「夬」為易經六十四卦之一,不止是殘缺的「缺」,「夬」配上不同部首後意思廣泛,可以是堅決、訣別、抉擇等,象徵「夬兒」的眾多可能。由此延伸,夬兒藝術(Crip Art)視殘疾為一種特質,以藝術為載體,表現人與人之間的相同與差異。夬兒一詞尚未普及,故策展團隊有時仍會以殘疾藝術表達Crip Art。

那麼Crip Art與展能藝術有何分別?策展人認為兩者無衝突,前者限於殘疾主題,例如這次展覽8件作品均與身體有關,但不限藝術家背景;後者則旨在推動殘疾人士參與及發展藝術才能。駐留計劃招募非殘疾藝術家,申請條件包括至少3年持續藝術創作經驗。另一策展人林入指出,夬兒藝術要求藝術家有一定的創作經驗和水平,「就算拿走殘疾這個東西,這些作品仍然是藝術」。他們希望Crip Art可像酷兒藝術等小眾藝術,於當代藝術中佔一席位,拓展當代藝術光譜時亦重新呈現殘疾。

同住交流 發掘彼此特點

香港租金昂貴,讓藝術家同住兩個月可說是非常奢侈。夬兒展覽3位策展人,同時是c.95d8的創辦人,本來便擁有西貢村屋這個駐留空間。林入形容,堅持同住體驗是讓幾位藝術家「有機地」交流,「我們很容易將人表面化, 或者將一些標籤貼上去,但透過長時間的相處,看看可否撕甩某些標籤」。很多義工計劃以傷殘人士為服務對象,但阿芝認為,真正的共融並非短短兩三小時活動,而是從心而發,明白世上有不同特性的人,殘疾不過像性格般迥異。

展覽展出阿芝的裝置藝術作品《第一次》,構思源於在病牀上第一次用尿喉插入身體的經歷。她以往的創作以平面繪畫和沙畫為主,主題少有觸及身體或殘疾。這次新嘗試與殘疾駐留經驗有關,鄭文越說留意到阿芝平日生活要打胰島素、檢查血糖,覺得她的生活充滿穿穿插插的動作,鼓勵她朝此方向創作。阿芝記起當時被形容身體是「一出一入」,「我從來都不會這樣形容自己的生活,聽完就覺得也是的,(身體)是有這樣運作」。殘疾與非殘疾藝術家交流,互相發掘彼此的生活特點。

講求理念 不限藝術家殘疾與否

只要作品以殘疾為主題,夬兒藝術不限制藝術家是否「殘疾」。鄭文越曾旁聽人類學的課堂,學會殘疾其實是由醫學與社會模型構建的概念。這次展覽提出Crip Artist的概念,希望表達不論藝術家是否屬病理認證的殘疾,只要反對能力主義,誰人也可以是Crip Artist。

「不管藝術家是否殘疾,他的作品都代表着當刻或某一刻的事情。」趙惠芝另一件作品《神經叛變》,以彩色膠管、大頭針插進人形模特的身體,呈現神經系統胡亂攻擊的狀態。阿芝回想以前的作品雖不以身體為題,但某程度上也源於對疾病的體會。「可能我想講愛的(主題),為什麼我感受到愛呢?就是因為我有這個病。」

不存比較 冀社會擁抱多元

從殘疾是一種狀態的角度來看,世界上沒有全天候「健全」的人,總會經歷身體狀態與平日有差異的「Crip time」。鄭文越舉例:「月經來是不是你的Crip time?我失眠,(是)Crip time。」

不過,突出藝術中的殘疾元素會否反而添加標籤?鄭文越由駐留計劃的開端說起。去年c.95d8 3位創辦人一同應徵工作,對方因其中一人楊小芳無手而拒絕面試。鄭文越指,以往小芳不希望被稱為殘疾藝術家,不願「消費」殘疾。然而經過嚴重歧視事件,她決定以Crip Artist(殘疾藝術家/夬兒藝術家)的身分站出來,與鄭文越、林入一同發起殘疾駐留計劃。鄭文越解釋,公開Crip Artist身分有其意義,「如果我不明確自稱Crip Artist,你們都會覺得我是Disabled Artist。我擺出一個新態度:對,我是殘疾的。我就是有差異,不管你接不接受。」共同策展的林入補充,藝術家選擇以「Crip」的身分自居,意義有別於外界往其身上施加標籤。

有人或者會問,如果要為殘疾人士發聲,為何不多談讀書或就業中的不公平對待?鄭文越說:「藝術不會拿競爭的心態去看,不是要跟別人比較。」能力主義同時在壓迫殘疾與非殘疾者,而藝術正正是突破這框架。「在作品面前,就是heart to heart(交心)。 我感受到你,你感受到我。這是一個(講求)feel的東西,不是說我要比你優勝。 」人們不一定要參與夬兒藝術創作,但鄭文越希望社會可以用夬兒的視角看待生活,擁抱百花齊放的生命。

「夬兒 Crip: An Exhibition」

日期︰即日至2024年7月16日

時間:上午11:00至晚上9:00

地點︰香港逸東酒店4樓Tomorrow Maybe