【明報專訊】每次言及師從陳教授,總是不忘補充具體的研究方向。畢竟老師著作豐碩,古典文學的研究成果遍及不同時代。隨便一數,除了其學位論文專攻的《楚辭》學外,又有先秦神話、《詩經》、明代文人話本等等。在大學三年制時代,他還會以漢魏六朝詩為必修科目「文學史專題」的主題。猶幸自己成績尚可,無礙日後拜師。近日,陳教授出版新著《從王土到共和:「清末一代」古典詩人淺談》,連同去年的《感世與自適:北洋元首的文學場域》、《漢藏之間:倉央嘉措舊體譯述研究》,可見他的目光進一步後移,突破傳統文學史的界線,直入近世。一般對民初文學的印象,往往是新文學如日中天,舊體文學則步入冷落的長夜。到底這時代的古典詩學有何價值?蒙編輯邀稿,遂相約陳教授一聚,好好請教。

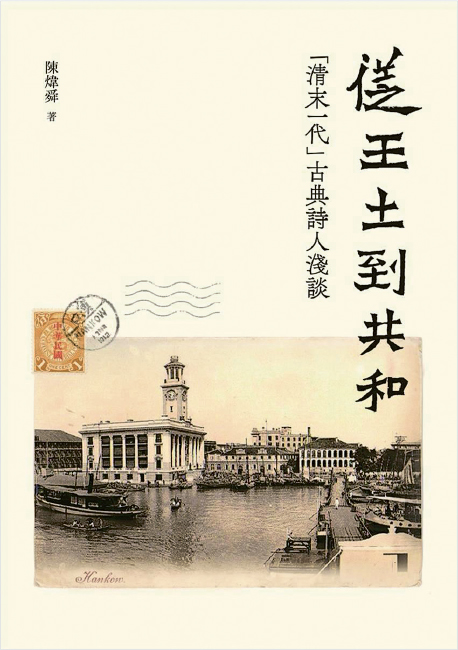

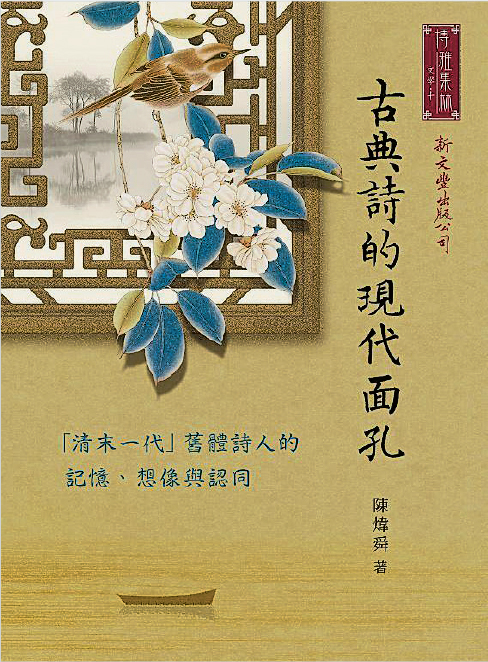

觀乎書名,以引號標示的「清末一代」無疑引人深思。據陳教授解釋,這概念旨在觀照清亡前後的社會,指向出生於1890至1911年間的人物。他們成長於舊時代的尾聲,接受傳統模式的啟蒙教育;及至投身社會,眾人卻是面對實行共和立憲制的世道,現代學術文化亦漸告成熟。新舊交替可謂體現於一人之身。陳教授於2016年的網絡演講上初次提出此說,幾經沉澱和拓展之後,再於2021年出版了《古典詩的現代面孔:「清末一代」舊體詩人的記憶、想像與認同》一書,談及溥儒、袁克權、蕭軍和聶紺弩等十位詩人。至於新作《從王土到共和》,陳教授表示,乃是以上述舊作為基礎,範圍進一步擴大至40位詩人。在結構上,儘管還是以清室子弟為始,蕭軍、聶紺弩為末,但中間的部分增潤了不少脈絡,如學者錢穆、游國恩,藝術家陳小翠、豐子愷,女性作家蘇雪林、曾昭燏、沈祖棻等。

最初如何建構「清末一代」的概念呢?陳教授首先謙稱,這其實只是研究工作期間的副產品,以寫療寫,原本也不打算把相關探討發展成學院的研究計劃。因為在學術觸覺以外,這念頭也貫注了他對曾祖父一輩的懷念。他憶述,其曾祖父同樣是「清末一代」的一員,不少記於書中的名人往事都是兒時耳聞的掌故,甚或能夠間接接觸的人與事。那些全是很精彩的事迹,既有歷史意義,又富動人心弦的情感。一想及諸人漸漸埋入時間長河,他難免心有不捨,著作動機由此而生。無怪乎師友跟他說,且不論學理問題,單是讀着各篇文字,已感受到箇中的堅持與思念。

在情感學理兼重的前提下,陳教授認為,要是採取學術研究的形式,恐怕需要深入鑽研每一位人物,嚴格的學術規範有礙重現「清末一代」的眾生相。另一方面,陳教授的本意在於掌故,奈何身為中文系學者,終究不宜在歷史系面前弄斧。思前想後,他決定發揮本行優勢,取雜文為書寫形式,以詩詞為觀照角度。

夜中細察:

舊體詩的式微與餘音

幾年來在老師門下研究總集,所以拜讀大作後,馬上想到編選的問題:書名40人的名單是怎樣制定的?陳教授笑言,幾番蒐集資料之後,「清末一代」的詩人名單實不下百人,日後如欲出版《二輯》,相信綽綽有餘。至於本作名單,則是懷着承先啟後之意思,取用了《古典詩的現代面孔》的基本思路,然後加以補充、完善,包括加入前作未有談及的方向,以及呼應「一代」概念中不能迴避的人物。諸如在清室子弟中,他對溥心畬(溥儒)、溥傑最感興趣,但是任誰都明白,位居帝位的溥儀為清室的核心,一生置於歷史舞台的中心位置,難以略過不談。因此,縱使溥儀的詩藝平平,但書中開首還是為他闢出一篇。

掃視整個名單,陣容顯然星光熠熠。像錢穆、何敬群、沈祖棻、蕭軍、豐子愷等人,就算對民初舊體文體一無所知,也必然在其他學術課題中接觸過他們。陳教授點頭表示,師友的反饋亦曾提出,此名單幾乎全是歷史名人,成就早已備受認同,「清末一代」是否虛設的主題而已?他的回答是,「清末一代」並非文學史概念,諸家的詩文成就不是重點。這概念強調的是時代的歷史感。如同社會學家所言,「世代」一般有兩種劃分方法,一為共同經歷某一社會事件的群體,二為出生於相同時空背景的群體。他關注的正是後者。傳統論述把近代史二分為「清末」和「民國」兩段,當時的年輕人只有朝向未來的輝光,卻忽略了其根源所在,以致某些片段落入存而不論的窘境。《從王土到共和》挑出的,就是諸人與舊體詩詞的關係。世人愛讀蕭軍的新文學、豐子愷的漫畫,但他們的舊體詩也是真真實實的筆墨,並暗暗勾連清亡前的那些年頭。

不過,即使概念得以成立,其價值問題也是挑戰。藉由選取名人作品,「清末一代」的詩文看似不俗,但整體水平到底如何?陳教授承認,那代人的詩學根柢確實水平參差,部分緊密接觸舊學的,寫作自然得心應手;至於較年輕的,基於新式教育不再重視古詩文寫作,能力下降是在所難免的。如果以十年為單位,把「清末一代」一分為二的話,他認為後十年的表現明顯不及前十年的。換言之,民國的舊體文學真的有所式微。

這個發現豈不可惜?陳教授此時提醒,身為研究者,就應該老實面對這些無奈的事實。有關民初作家的舊體文學研究,其實並不稀見,他也曾讀過某些相關的學位論文。然而大抵出於自賣自誇的心態,這些論文往往盲目吹捧研究對象的成就,結果扭曲了那批作品的模樣和定位。不管有多看重蕭軍、聶紺弩等人的舊體詩,陳教授自言,那些普遍是失意、落寞時候的寄託,等同「人窮返本」之舉。作家追求的心思與創意,明顯見於他們的新文學創作。唯有真誠地認清研究對象,才能有效發揮它們的學術價值。

殘月照我:

從賞析到創作的啟發

談至此處,陳教授引《紅樓夢》人物為喻,指出黛玉、寶釵風華絕代,凡夫俗子只敢仰望,敬而遠之;丫環鴛鴦腮有雀斑,未必能與釵黛並肩,倒是親切可愛,自有韻味與價值。「清末一代」的舊體詩就是一位給人冷待的鴛鴦。在今人眼中,唐宋是傳統詩學的典範時期,諸家作品展現出空前絕後的成就。問題在於,這些作品不單時代久遠,地位又過於崇高,後世只能敬畏地仰望。諸如李白的律詩、杜甫的夔州詩等,就算作品看似存有瑕疵,但在經典化的效應下,文學史早已為它們擬好藝術境界、超越法度一類理由,使之不受分毫挑戰。這是學術史的大勢。問題在於,單靠仰望古老經典,真的有利當代學子麼?尤其中文系還要關注寫作能力的問題。

陳教授一直為中大中文系負責「詩選及習作」課程。我也曾坐在他的教室裏,只是回想起來,那時好像沒聽過「清末一代」的內容。他頓時笑說,我的記憶無誤,因為這是近年的新嘗試。於本科生來說,批判和改寫唐宋詩詞是挺有難度的,一方面出於古文能力不足,一方面則與戒懼權威的心理有關。改用「清末一代」所賦,由於作者脫離了傳統文學史的範圍,同學得以較客觀和自主地評價詩作內容。同時,「清末一代」古典詩人水平不一,亦有利尋找得失參半的作品,以便同學體會舊體詩創作的種種元素。相對尚有爭論的中古詩律,「清末一代」對詩歌形式的理解近於今人,作品的亮點與錯處都較容易入手。即便是初學者,相信也有辨識的把握。尤其較年輕的一批作者缺乏傳統教育的磨練,對舊體詩的理解實不徹底,犯律之事時有發生,不比現代的中文系本科生優秀多少。同學不但會對這些作品生出親切感,亦可以在觀照他者之際反顧自身。

除了教學價值之外,「清末一代」古典詩人還啟發了陳教授的創作觀。文友俱知,他時常在網上分享閒時所賦,當中不乏生活小事和粵語趣味,十分精彩。意料不到的是,對於這種寫作行為,他曾經抱有猶豫。詩詞是否應該保持雅正,恪守古風,否則必然淪為通俗的打油風格?問題的答案,他從「清末一代」的聶紺弩身上找到。縱然聶紺弩自稱舊體詩不過是「隨便做得玩玩」之事,惟陳教授藉由作品賞析的功夫否定了此說。「驅馳典故、混融文白、莊諧並陳而無迹」,這番予以聶紺弩的評價,正是今人寫作舊體詩的關鍵意念。欠缺詩學根柢,單純賣弄方言小趣,當然難登大雅之堂。聶紺弩則證明了,就算是現代生活的題材,甚至使用粵語詞彙,堅實的詩學素養還是足以產生平易可觀的作品。在陳教授眼中,文白之爭與舊體詩之存廢根本不當扣連在一起——儘管民國年代的學者把它們混淆起來。時代改變了題材,卻不曾直接禁絕舊體詩詞的形式,差別只在於今人的見識和態度。這一點呼應了陳教授標舉「清末一代」之用心。

展望晨曦:

當代舊體文學的潛質

按中文學術的分科原則,古今文學通常以鴉片戰爭為分界線。可是,從近年研究風氣可知,大家都積極地突破此界線。當現代文學的專家埋首於清代文學,甚至晚明文化之際,專攻古典文學的陳教授如今也踏入了近代領域。藉由「清末一代」的研究經驗,古典詩學的研究範圍尚能往後延續麼?陳教授肯定地回答:「可以,可以一直推展至此刻的舊體文學創作。」當然,他補充,研究焦點必有轉變。無從否認,古典詩學在古人手中已告成熟,像永明新體、盛唐氣象、明清遺民詩等盛况無復再現。恰如《從王土到共和》所示,這個時代的作品不足以登峰造極,卻是以平實的姿態揭開了詩歌史的新章。

此新章的關鍵也許在於聲律。有別於文獻上的格律譜式,陳教授稱之「聲律」更側重聲音層面,包括吟誦、聲調、字音、配樂等等。去古已遠,就算韻書叢多,今人對古音的認知終究建基於模擬。詩詞的口頭傳達方式,不免涉及幾分猜測,更遑論宋詞詞譜等早已失傳之物。由此反觀「清末一代」以來的舊體詩作,優勢自然是昭然可見。一來,近百年的語音環境未有大變,資料紀錄完整準確;二來,科技進步,今人可以透過錄音親聽前輩的吟誦,甚至觀看大小文化活動的影像紀錄。過去實現不了的探索方向,現代人大有彌補的能耐。陳教授特別提到,身在香港,特別是中大,粵語圈子和傳統風氣俱為健全,教他生出發揚「聲律之美」的使命感。

既為面向大眾的讀物,《從王土到共和》存有任何期望嗎?陳教授說,最重要的一點在於拓闊大家的眼界。至於學習古典文學的同學,他更希望此書可以引導他們開發新題目。剛才已提及,書中的40人遠未窮盡「清末一代」。陳教授覺得,本科程度的同學不妨進取一點,嘗試關注更多的作品與故事。及至研究院程度,則當在膽量之上培養研究者的目光和品味,小心衡量值得深入研究的對象。如此,傳統詩學便能與時並進,在月落過後迎來新的晨曦。