【明報專訊】普契尼(Giacomo Puccini,1858 - 1924)大概是意大利歌劇黃金時代的最後一位劇作巨星,眾多代表品如《托斯卡》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》等,都稱得上是全球當代歌劇院的票房保證。那首《杜蘭朵》著名詠嘆調《今夜無人入睡》(Nessun dorma),更在1990年世界盃被世界著名男高音巴伐洛堤唱得街知巷聞。從此,普契尼走進了足球世界,也被帶到流行文化中。電影《職業特工隊》雖主打動作特效,但湯告魯斯也得在歌劇院上演《杜蘭朵》期間,與未知是敵是友的莉碧嘉‧費格遜交手;另一首無人不曉的名曲《親愛的爸爸》(O mio babbino caro),同樣是普契尼晚年的神作之一。作為喜劇歌劇的詠嘆調,即使放進電影《戇豆放大假》的趣怪劇情也毫無違和感。

今年是普契尼的百周年忌辰,從巴黎到米蘭、從維也納到馬爾他,不止歐洲各地的音樂廳大劇院都爭相舉行各種表演和節慶活動,紐約大都會歌劇院更特設大半層以普契尼為題的展覽,紀念他本人駕臨紐約觀賞自家劇目的往事。普契尼不僅改變了歌劇的發展,也成了當代文化取之不竭的資源。尤其在當下全球民主退潮,民族排外高唱入雲的年代,當我們再談普契尼,會有什麼文化政治的啟示呢?

生於音樂重鎮

提起普契尼,必先談談其出生地——盧卡(Lucca)。距離比薩(Pisa)不遠的古城盧卡,幾個世紀以來都是音樂重鎮,培育過一代又一代傑出的樂手和作曲家。從巴洛克時代的作曲家吉米尼亞尼(Francesco Geminiani)、古典時期的大提琴家鮑凱利尼(Luigi Boccherini),到普契尼同代歌劇作家卡塔拉尼(Alfredo Catalani),都是盧卡文化史上赫赫有名的人。

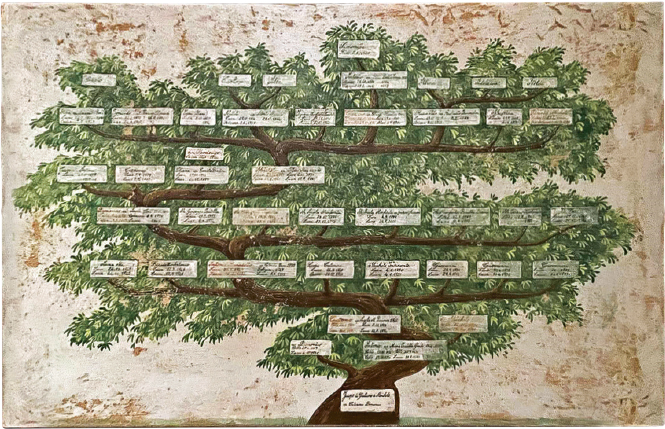

除此之外,普契尼的家族更是文化世家,世代浸淫在古典樂教育之中。根據普契尼孫女西蒙內塔(Simonetta Puccini)所寫的家譜,早在18世紀初,作為剛搬到盧卡生活的家族第二代,賈科莫‧普契尼(同名先祖)是家族中首名音樂家。在盧卡和博洛尼亞學習音樂的賈科莫,後來回到盧卡大教堂當管風琴師。之後,普契尼家族陸續出現了幾位出色的管風琴師。而到了賈科莫之孫子多梅尼科(Domenico Puccini),盧卡已成為拿破崙的戰利品。當拿破崙親妹埃莉薩‧波拿巴在1805年建立盧卡和皮翁比諾公國時,多梅尼科被任命為宮廷指揮,足證普契尼家族之音樂才華廣受歐洲統治者認同。接着的第四代人,更多音樂家魚貫登場,50多年後,一位更奪目的音樂巨星普契尼,誕生在這音樂世家。如今在普契尼的盧卡故居中,仍能在牆上找到這家譜。

赴米蘭追歌劇夢

只是歌劇大家的普契尼可不是莫札特般的超級神童。自小跟隨舅舅梅吉(Fortunato Magi)學習音樂的普契尼屢被斥為無所用心,直至親身欣賞威爾第的歌劇大作後,他才完全改變。根據Philip Matz所寫的普契尼傳記記載,普契尼在許多年後說過,全因為在比薩觀賞到《阿依達》(Aida)的演出,才一下子打開了他的歌劇心窗。1880年,廿多歲的普契尼離家遠去,前往米蘭攻讀音樂學院(Milan Conservatory),向歌劇創作的路進發。有趣的是,當年連威爾第也考不上的音樂學院,如今成為普契尼追尋歌劇夢的第一步。

反英雄主義劇作惹爭議

若論及普契尼的歌劇創作,自然不能避免觸及種種民族主義與統一的問題。畢竟,歌劇文化早早便定義了意大利的文化,也成了城邦公國間統一的身分認同來源。

歐洲亞平寧半島(Penisola appenninica),即今天的意大利,在19世紀末以前的上千年,長年都處於眾多政治體林立的戰國時代。《三國演義》作者羅貫中眼中的合久必分,分久必合的天下大勢,大概不適用於這片土地。到了普契尼出生成長的年代,卻出現重大的轉變。隨着19世紀民族主義呼聲在全歐洲蔓延,歷經拿破崙法式殖民的意大利半島,統一自強的帝國夢再度盛行,因此意大利統一之路亦徐徐展開。不同於過去的威爾第,普契尼三十而立之時,意大利統一大業已成,只是這年輕的民族還是在舊帝國榮光與新歐洲秩序之中,尋覓着自己的位置和價值。在統一初期,意大利算是較偏向政治家喬利蒂(Giovanni Giolitti)的自由改革進路,視共和與左傾為國家理想,但慢慢便開始朝意大利帝國夢擺盪過去,在1911年入侵北非利比亞正是一例。

在這民族主義浪潮下,普契尼的劇作及其政治立場自然也得靠邊站。他的早、中期作品如《瑪儂‧雷斯考特》(Manon Lescaut)或者《波希米亞人》(La bohème),多少還算有意大利劇作的味道。但到了《托斯卡》(Tosca)的反英雄主義,似乎跟民族狂熱形成強烈對比。特別在這歌劇中,不僅革命派領袖與同情者都一一死去,而且憑藉女主角的智慧勇氣也無力回天,她只能在悲憤中自殺。這種反英雄意味的荒誕,自然使得他的劇作迴響愈發兩極。

名揚海外 國內不受待見

20世紀初的普契尼,早成為國際樂壇的超級巨星。從北美到南美,從埃及到英國都爭相上演他的歌劇,而他也樂於游走全世界參與盛事。當其好友兼樂譜出版社老總黎柯笛(Giulio Ricordi),盛讚普契尼是繼威爾第後的偉大作曲家,意大利新民族主義者卻愈發不齒他的作為。例如同代作家托雷弗蘭卡(Fausto Torrefranca)便在著作中狠批普契尼是個「乸型作曲家」(perfect womanly musician),並以「普契尼的女性特質」(Femminilità del Puccini)為題,對他大肆攻擊。這種厭女言論當然跟新民族主義中重視陽剛與英雄、極權與侵略的精神互相呼應。

而往後的普契尼歌劇,更是愈來愈少在意大利作全球首演,彷彿意大利歌劇世界反不如外頭的世界,如《燕子》(La rondine)是在蒙地卡羅首演、《西部女郎》(La fanciulla del West)是紐約大都會歌劇院的委託作品,至於《三合一歌劇》(Il trittico),同樣是在紐約作全球首演。再加上歌劇主題的「意大利味道」愈發稀釋,這既使他的歌劇更受外地觀眾歡迎,同時他的疑似國際主義色彩,也令新歌劇在意大利政治上的重要程度不斷受質疑。甚至有時人嘆喟,1900年發表的《托斯卡》,彷彿象徵了意大利歌劇文化的終結,從此再沒有能團結意大利的歌劇神作。只是另一邊廂,普契尼生前的最後作品《杜蘭朵》(Turandot),對殘暴專制的東方公主格外寬容,這是否能解釋到他與墨索里尼的眉來眼去,甚至是對早期意大利法西斯的欣賞,恐怕成為了歷史懸案。

東方主義的幽靈

作為來自「遠東」的讀者觀眾,自然不可能不對普契尼兩齣分別以日本和北京為背景的歌劇感興趣。1904年的《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly),是個美國軍官和日本女子之間的愛情悲劇,且離美國二戰後接管日本還有40多年;另一套便是普契尼生前無法趕及完成的《杜蘭朵》,講述韃靼王子卡拉富(Calaf)如何在北京城過三關,冒死迎娶公主杜蘭朵的故事。為了營造北京城內的「中國風」,普契尼更在歌劇中加入傳統中國民歌《茉莉花》,令觀眾更能投入其中。

但毫無疑問,劇中充滿過時的種族觀才是令一些現代觀眾卻步的地方。例如在《蝴蝶夫人》第一幕,男主角美國軍官便曾在歌詞中,嘲笑日本未婚妻及其下人的愚昧可笑,突顯歐美人種的優越與支配性。至於《杜蘭朵》雖沒有簡單的東西方角色對立,但杜蘭朵作為「中國公主」卻盡現殘暴極權(雖然杜蘭朵之名稱顯然帶有蒙古色彩,人物原型很可能是忽圖倫公主(Khutulun)),為得到一人名字欲處死全城百姓的獨裁傾向,無疑也是強化了民主西方與專制東方對立之印象。作為藝術家的普契尼以此入劇,後世經歷過進步政治運動洗禮後,又該如何吸引與轉化歌劇經典,成為每代藝術人的考驗。

為了避免重蹈東方主義問題的覆轍,紐約大都會歌劇院在1958年曾邀請日本導演Yoshio Aoyama和日本場景設計師Motohiro Nagasaka,重新製作歌劇《蝴蝶夫人》,使其盡可能貼近真實的日本文化和場景設計,以歷史真實性來回應時代需要。米蘭斯卡拉大劇院幾年前重演這劇時,則選擇不走歷史本真路線,改為修改對白台詞來避免重複劇中的刻板負面形象。還有在2019年,一場由洛杉磯和侯斯頓的歌劇團體聯合創作的新版《蝴蝶夫人》,更是深具創意地將歌劇改為兩位主角各自以日文和英文唱出台詞,用語言差異帶出當中的張力所在。

至於《杜蘭朵》的當代詮釋,同樣有類似的路線之別。有些版本盡可能還原真實中國場景與服飾、起用更多華裔演員,如1998年張藝謀執導的紫禁城版本正是一例。另一邊進路則是把劇中指涉的具體地方變得模糊,將之改換成神秘境地,或者把3名中國大臣平、龐、彭(Ping, Pang, Pong)的名字改成更加正常的名字;甚至如作曲家郝維亞般重寫普契尼生前無法完成的最終幕,也是另一種回應辦法。這些百年以來的詮釋解讀之努力,何嘗不是體現着歌劇之生命力、藝術與抗爭之緊密關係。