【明報專訊】韓江,1970年生於韓國全羅南道光州,9歲時隨家人遷至首爾,畢業於延世大學國文系,現任韓國藝術大學文藝創作系教授。1994年,韓江以小說《紅錨》獲得《首爾新聞報》的年度春季文學獎,進入文壇。其後,獲得多個韓國與外國的文學獎,包括「李箱文學獎」;布克國際獎(憑《素食者》獲得);2024年,獲諾貝爾文學獎,成為諾貝爾文學獎第121位得主,也是史上第18位摘下桂冠的女性作家。

頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院形容韓江的作品是「以綿密而詩意的散文,直視歷史的創傷,揭露人類生命的脆弱。」(原文:「for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life」)韓江的長篇小說大約有8本,而從香港獨立書店一般可以買到的那幾本,即《素食者》、《少年來了》和《永不告別》來看(《白》雖然說是長篇,但就體裁而言是60幾則短文),這個描述的確很恰當,韓江的作品就是以豐富的意象、精緻的敘述結構,對韓國的社會暴力與壓迫的歷史說:「我們與暴力和創傷的歷史永不告別,永遠記着。」

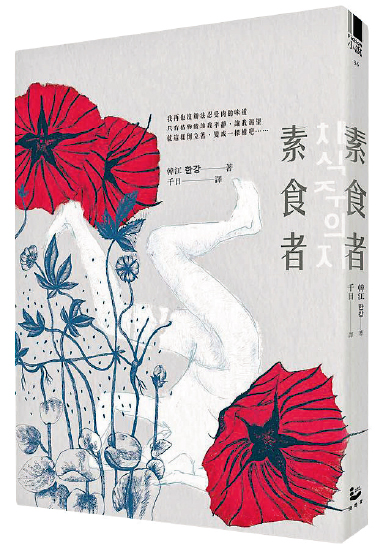

《素食者》:日常的暴力與暴力的日常

2007年出版的《素食者》揭示了韓國的社會暴力,尤其是父權的壓迫,而它們往往被包裝成為日常的一部分。《素食者》分三個部分,第一部分的敘事者是「我」,此部分最主要事件是「我」的妻子英惠突然不吃肉了,這個轉變為「我」帶來諸多不便,忍耐一段日子後,「我」打電話給英惠的父母,希望後者向英惠施壓,令其改變行為。這一部分的結局是英惠的父母、姐姐、姐夫和姐姐的小孩來到首爾,組織一個家族聚會。席間,父親對英惠搧耳光搧到幾乎出血,並將肉強行塞進她的嘴裏,英惠發出動物般的悲鳴,轉身拿起餐桌上的水果刀自殘,用如此決絕的方式來逃離被迫吃肉的處境。

這只是一件單純地要「素食者」重新吃回肉,令生活重回正軌的事件嗎?不是的,它反映出韓國社會對一個女性的凝視、暴力、剝奪與壓迫,基本上每一個人都想掌控英惠,例如她的丈夫希望她一直是個平凡的人,那他就不會感到有任何壓力,他說過:「正如我所希望的那樣,她完美地扮演了平凡妻子的角色。每天早上六點按時起牀,為我準備米飯、湯和一條煎魚」;英惠的父親是個退伍軍人,「極其大男人主義,深具一家之主的威嚴」,一直以暴力去操控家庭,英惠的小腿被他打到18歲。如果第一部分裏的英惠的丈夫是一個在商業機構工作、稍為「形而下」的人,那第二部分出現的姐夫就是一個象徵着「形而上」的人——他是一個藝術家,但他也只視有特別胎記的英惠為創作靈感的muse,甚至在她精神狀態不好之時強姦了她。第三部分的姐姐呢,她既有關心英惠的時候,同時也是父權制度的合謀者。

面對世界的重重壓迫、否定與剝奪,英惠一開始是不吃肉,後來就什麼也不吃,想像自己是一株植物。於外人眼中她是患了精神病,可是從英惠的角度呢?是人類社會的關係網一重又一重地將暴力加諸她的身上,使她的自身不斷被剝奪,她想到的出路是去除人類的特徵,以此逃離人類社會的關係網及其當中的暴力。

《少年來了》:歷史創傷的日常性

社會暴力、歷史創傷、生命之脆弱,是韓江作品的幾大主題。2014年出版的《少年來了》寫的是1980年韓國一道深刻的傷痕——「5.18光州民主化運動」(簡稱「光州事件」)。韓國歷史上,光州是東學黨起義(1894-1895年)、光州學生獨立運動(1929年)和麗水-順天事件(1948年)的發源地。韓江自己在發生光州事件的前幾個月和家人一起遷移至首爾生活,而之後每逢過年過節,她就會聽聞親戚在低聲耳語「這件事」,當韓江以為自己早把這件事忘得一乾二淨時,記憶反而隨着時間流逝漸見清晰。

要說1980年的光州事件,應該要從1979年說起。1979年10月26日朴正熙(朴槿惠之父)遇刺身亡,結束18年的獨裁統治。突然出現的權力真空引發政治和社會不穩定。為免朝鮮人民軍趁機南侵,崔圭夏出任代總統後便宣布全國大部分地區實施戒嚴。然而,街上仍有大規模的工人及學生遊行示威活動,要求撤銷戒嚴令及恢復國家的民主制度。身兼國軍保安司令部司令、戒嚴司令部聯合搜查本部長的陸軍少將全斗煥及盧泰愚便趁此混亂的局面,發動政變(後稱「雙十二政變」;2023年上映的韓國電影《12.12:首爾之春》以此為故事背景)。取得最高軍政大權後,他們再次擴大戒嚴令,關閉議會和大學,拘捕知名異見人士,包括金泳三和金大中這兩位主要的反對派領導人。

1980年5月18日上午,全羅南道光州(金大中政治根基所在地)的國立全南大學1500名學生與戒嚴軍爆發衝突。全斗煥其後下令武力鎮壓並殘酷掃蕩死守全羅南道廳的市民軍,造成大量平民和學生的死傷。根據官方發表的數字,177人死亡,由民間統計所顯示,其數應為十倍以上。這件事就是《少年來了》的主題。

《少年來了》分七章,分別以幾個人物及他們身體的某一部分,即身體、靈魂、耳光、左手、子宮等去記述光州事件那十天及其後40年的歷史。每一章都集中寫他們的身體如何承受歷史的衝擊,而隨着人物一個又一個講完他們所經歷的事情後,讀者便會發現即使過了40年,當年的經歷一直都沒有離開過他們。而作者在描述光州事件及其後續時,也向當事人、歷史、人類提出了種種的敲問,例如第四章「子彈與鮮血」其中一個片段是被視為激烈分子的人一直被拘留,於拘留所裏,待遇一定是不好的,甚至有爭奪食物的場景:

「實際上的確有人因為吃飯這件事爭吵過。那個人將餐盤啪一聲放下,大聲對同組的另一名囚犯怒吼:『我已經忍你很久了,你吃那麼多是想叫我餓死呀!』

一名男孩擠到他們之間說道:『別、別這樣……』……

『我、我們不是……本、本來就……做好必死的準備了嗎?』

……

霎時間,我明白了。我明白那些人想要的是什麼。不惜餓死我們、嚴刑拷打逼供,原來他們想要說的是:當初在那裏揮舞着國旗、齊唱着國歌是多麼愚蠢的一件事;讓我們來幫你們證明,現在這骯髒發臭、傷口潰爛、像野獸一樣飢腸轆轆的身體,才是你們。」

小說最後一章〈雪花覆蓋的燭燈〉標題旁有括號寫着「作者自述」。在一個讀書會裏,筆者就和其他參加者討論過如果這部分真的是韓江自身的經歷,那它就交代了光州事件對韓江的影響:從十歲那年開始,從認識的人,從某天路過的建築物,從曾經參觀過的博物館等,見證過當年歷史所殘留下的痕迹。例如有一個段落說「我」那懷了孕的姑姑有一天站在庭院的門口無端端被軍人射死。其實是「我」的姑姑不幸地、偶然地墮入了歷史之中。這個素材,也是《少年來了》整本小說其中幾個人物的死亡方式——生命無端端被定格在某個年輕的歲數,少年來了,少年走了。

而即使這部分的「作者自述」也是虛構,它也提醒了《少年來了》所描述的歷史事件,其素材其實存留在日常的片段之中,所以這部分一開始便說:「那段經歷就像一場核災,附着在骨頭與肌肉裏的放射性物質,存留在我們的體內數十年」。

《永不告別》:從死亡走向生命的經歷

韓江說過:「如果說寫《少年來了》時,噩夢或死亡深入我的內心經歷,那麼寫這部小說時則是自己從死亡走向生命的經歷。我認為這本小說拯救了我。」她說的「這部小說」是指2021年出版的《永不告別》,描述的是1940年代的「濟州四三事件」。

1945年日本戰敗,日本結束對朝鮮半島36年的殖民統治,6萬日軍從濟州島上撤退。與此同時,有從外地回來的濟州居民。濟州島的人口結構急遽變動,也引起一連串的社會問題,如就業困難、農作失收造成糧食短缺、軍政警察和官員牟利行為等。這種情况下,1947年三一節時,發生警察對示威群眾開火事件,造成六人死亡,死亡者大多是濟州島的一般居民。此事成為「濟州四三事件」的導火線。為了抗議警察開火,南朝鮮勞動黨濟州島黨部展開有組織的「反警察」運動,組織前所未見的官民聯合大罷工。時任的李承晚政府在10月11日設置濟州島警備司令部,增派國軍正規兵力到濟州,但被派到濟州的麗水第14團被煽動叛變,由此成為對政權正統性的挑戰。

一年後,即1948年,在美國和蘇聯各自的影響下,大韓民國於8月15日在北緯38度線以南成立,同年9月9日朝鮮民主主義人民共和國在北緯38度線以北建國,朝鮮半島分裂成為兩個國家,即南北韓分立。雙方之後持續六年間在濟州島有武力衝突。1948年韓國總統頒布濟州戒嚴令,以肅清共產分子為名,對濟州市民無差別鎮壓,在鎮壓過程中造成約三萬居民死亡,佔當時人口的十分之一,其中大量是十歲以下的兒童。

《永不告別》寫的就是這件濟州島上的無差別鎮壓事件,而它比《少年來了》花了更多篇幅去交代小說的素材來源是什麼,包括當年的報紙、倖存者家屬的回憶、遺屬會自己所做的調查報告等。故事以兩位女性好友──慶荷與仁善為主角,她們都沒有和日常生活和解,而是選擇去回憶和書寫那些無差別血腥鎮壓的國家暴力。而那些為了尋找經歷屠殺之後,其家人失蹤了的倖存者也進行了漫長而平靜的抗爭,因為記憶永不告別。

比起《素食者》,《少年來了》和《永不告別》較為特別的一點是,它們不僅僅是以小說描述韓國的當代歷史,它們也告訴讀者,當我們很在意一件事是如何發生,其後續又是如何之時,文學的敘述技巧固然重要,但敘述者或作者的身位及以什麼語調去說那個故事,也是一個非常重要的考慮。所以《永不告別》的導讀有一句說:「不知從何時起,在韓江的新小說面前都會肅然起敬。」因為韓江每次、每本書都竭盡全力地書寫某些被壓迫的歷史、集體記憶與個人生命脆弱的狀態。

在獲獎之後……

自宣布韓江成為諾貝爾文學獎新科得主後,韓國瞬間出現韓江著作搶購熱潮,從舊作至新書,幾乎被搶購清光,各大書店的網站伺服器甚至一度癱瘓。作為時隔多年的亞洲得獎者,亦是韓國首位獲此殊榮的作者,她的作品翻譯也成為討論的焦點。《素食者》一書自從得了布克國際獎(獎項共同授予作者和翻譯家)之後,已有讀者認為譯者Deborah Smith(也是後來《少年來了》的譯者)選擇了跟韓江完全不同的敘事語調,甚至有些內容在原著中找不到的。就此,有人進一步討論委員會是否因某翻譯版本而對作品作出高度的評價呢?或許,這也是一個使外界關注原文與譯本的好時機。