【明報專訊】相比傳統的畫作雕塑,展示空間相對大的裝置藝術作品是冷門得多的收藏項目,而影像裝置(image installation)更可能是冷門中的冷門。但換個角度看,「冷門」其實也代表獨特的收藏市場定位。早前在巴黎舉行的第4屆OFFSCREEN Paris影像裝置展,以獨特定位,為收藏家引進別開生面的收藏類別。

OFFSCREEN Paris(下稱OFFSCREEN)於2021年創辦。2024年乘着Paris+ par Art Basel展覽易名為Art Basel Paris,為當地掀起藝術風潮,早前圓滿閉幕的第4屆OFFSCREEN便錄得8000瀏覽人次。

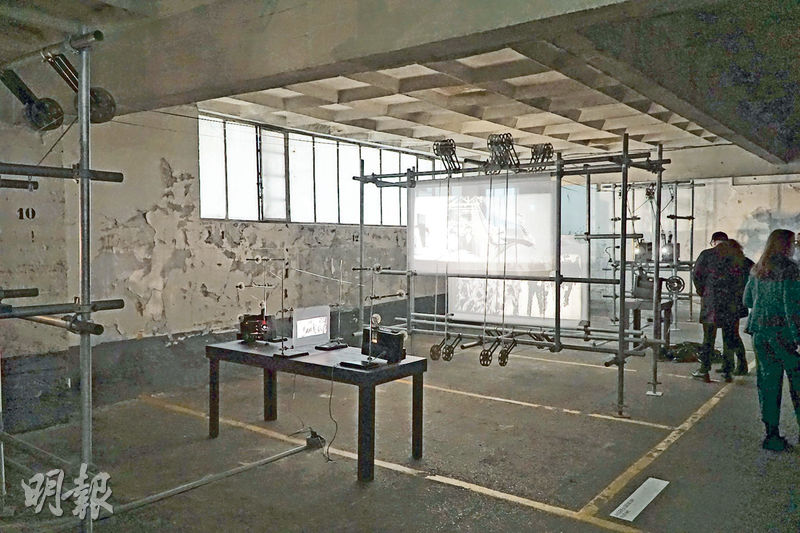

全球藝術展多數展出主流傳統藝術品,如畫作、攝影等,但來到電子世代,不少藝術品也可以經手機相片、Reels的形式傳播,傳統媒介作品也要面對社交媒體的競爭。但當筆者到訪OFFSCREEN時,倒能體會某些藝術品的確有臨場體驗之必要。展內不少裝置作品均有一種結合空間的感覺,最明顯的是加拿大藝術家Simon S. Belleau的100,000,000 Bushels More(2023),以講辭字幕機(teleprompter)作媒體,吸引觀眾上前欣賞;阿根廷藝術家Andrés Denegri的菲林電影裝置Clamor(2012-2024),則以多座電影投影機來設定裝置,向電影史致敬。

影像裝置對展出空間的要求甚高,不過一些由富豪或品牌成立的藝術基金會,既有財力亦有空間資源去展示影像裝置;而外形愈複雜有趣的裝置,愈容易成為「打卡」熱選,在市場策略上更能強化品牌的藝術價值,因此影像裝置成為近年冒起的收藏目標。例如今屆OFFSCREEN,就吸引到Dior Parfum當合作伙伴。

強調互動 展場有別傳統「白盒子」

OFFSCREEN合伙創辦人兼策展人Julien Frydman,曾任職於紀錄攝影師合作社Magnum Photos長達10年,2011至2014年擔任Paris Photo展覽執行總監。談到OFFSCREEN創辦初衷,要先說起他策劃洛杉磯版本Paris Photo展覽時的經歷。當時他擴大單純的相片展形式,融入動態影像作品,並另設專屬展區,以貼合洛杉磯的電影業歷史,如此嘗試了3屆。「約4年前,Art Basel展開了收購Foire Internationale d'Art Contemporain和Paris Photo的討論。當時Art Basel全球總監Marc Spiegler問我意見,但我對策劃相展已不感興趣,反而思考這些收藏家來到巴黎時,我們有些什麼獨特的事情讓他們做。」於是Julien Frydman開始構思一個結合影片、現場演出等裝置作品的展覽。例如今屆其中一個表演裝置,是美國藝術家Tarrah Krajnak的作品MASTER RITUALS I: Ansel Adams(2024),她將自己的長髮浸於咖啡,再以長髮洗刷Ansel Adams的照片作品Clearing Winter Storm, Yosemite Valley(1940)複本。

OFFSCREEN另一特色,是有別傳統白盒子(white cube)形式的展場。「我以前主理的洛杉磯版本Paris Photo,是在Paramount的電影製片廠舉行,用上被稱為『紐約外景』的場地作為展出空間。這個假的紐約街道,為收藏家和普通觀眾提供與作品互動的環境。挑選的參展藝術家則是按過往的作品體系為準則,參展場租以劃一方式而非傳統按大小來定價。」今屆OFFSCREEN展覽,便在巴黎第8區一個停車場裏舉行。

「私密」藏品 呼應天然光空間

今屆焦點作品,包括了在停車場頂層展出、由Marian Goodman Gallery代表已故比利時影像藝術家Chantal Akerman展出的La Chambre(2007),她也是今屆展覽的Guest of Honour。Marian Goodman Gallery法國展館總監Carole Billy說︰「我們與策展人討論時,希望能展示有別於其他展覽,能與這個特定空間互動的作品。La Chambre是1972年在Chantal的紐約房間以360度環迴拍攝的作品,由Babette Mangold掌鏡,原本在影院播放,2007年由Chantal轉為投影裝置作品,並於2012年以5部顯示器展出,感覺變得私密。」

同場展出的,還有擷自Chantal攝於特拉維夫的紀錄片Là-bas(2006)的7張照片,是她當年短暫居住房間的窗外風景。她不少作品均以寫作為起點,起初她因各種原因而對Là-bas這個特約作品(commission)卻步,於是她回歸寫作,並把相機放於窗前;她突然意識到自己捕捉到一個好鏡頭,既能錄下房間周遭和日常,也可以了解當地生活和居民。這兩個作品聯合展出,能一內一外帶出她在幕後的視野,暗合這個佈滿天窗的天然光空間。

機構收藏 掛鈎文化網絡

作為相對新種的藝術收藏,Carole Billy坦言收藏影像裝置的主要是藝術機構和基金會,私人收藏屬少數。「理由之一,是他們有專屬的收藏空間。這類作品大部分都講究展示空間,而非純粹展出作品硬件,對空間要求更高。在藝術家角度,也會對私人鑑賞會、試展或發放預覽副本感到猶豫,因為他們希望以心目中的方式讓觀眾體驗作品。美國藝術家Andrea Fraser便曾表示,相關裝置作品只佔當下藝術市場0.5%。」

但Carole續指,近年不少收藏機構如Fondation Louis Vuitton、Pinault Collection、Fondation Cartier、Julia Stoschek Foundation等,也有意發展相對有趣而獨特的收藏,收藏影像裝置並非純粹投機,作品的市場價值跟其文化脈絡掛鈎。「以Chantal的作品為例,她的思維方式非常複雜,塑造出真實而必要的東西。這類作品亦需要有別於傳統藝術展如Art Basel的專屬展示空間。雖然我們活在網上媒體爆發的年代,但是網上作品量多,節奏過分急促,不能令人留下深刻印象;而在展覽中欣賞影像裝置,沒有其他優先事項,大家可放慢步伐。這種體驗,是真正讓人珍惜的『大腦時間』,更着重質素,而非極速消耗得讓人窒息。」