【明報專訊】最近在紐約上成人小提琴課時,有同學問起什麼是3/4拍,老師隨即拿起身旁的琴,拉起弓彈奏《藍色多瑙河》,且邊彈邊隨拍子起舞。即使是甚少接觸古典音樂的同學,甚至是遠在香港的父母朋友,都不會對這首華爾茲陌生。圓舞曲的節慶感和社交舞氣氛,使之成為電視電影配樂的常客。從《窈窕淑女》到《2001太空漫遊》,從《鐵達尼號》到《魷魚遊戲》,即使劇情場景大為不同,但每當響起那些熟悉的圓舞曲旋律,總是禁不住擺動身體,彷彿徜徉在音樂的夢中無憂地跳舞。看似沒有稜角、無人不歡的輕音樂,其實也是歷史轉折的見證,更是奧地利政治失意的美學歸宿。若能在音符間讀懂施特勞斯與他的時代,或能對音樂政治的意義有更深刻的認識。

施特勞斯交響樂團與圓舞曲

要談小約翰.施特勞斯,必先要了解一下施特勞斯家族還有圓舞曲之源起。雖然今天談經典的圓舞曲,言必施特勞斯家族,但圓舞曲想當然不是從他們而來。華爾茲(Waltz)一字來自德文的Waltzen,意指轉動,舞步的雛形可追溯至16、7世紀在中歐一帶鄉間地區流行的民俗舞,這種被稱作蘭德勒(Ländler)的舞步,常以3/4拍進行雙人踏步輕躍。

自18世紀起,華爾茲開始傳播到都市人的文化生活之中,如號稱「華倫西亞莫扎特」的西班牙作曲家比森特.馬丁-索勒(Vicente Martín)創作的歌劇《稀罕物》(Una cosa rara),最早將圓舞曲引入歌劇間奏,也令這音樂形式正式被命名為圓舞曲。後來,因為這類音樂大受歡迎,甚至連貝多芬或者舒伯特都有創作過舞曲(Tänze),只是這些舞曲都是專門為音樂廳,而不是舞池而創作的。

但在19世紀的維也納,舞廳才是圓舞曲真正主宰的舞台,也是城市人甚至達官貴人晚晚流連之地。自幼父母雙亡的老約翰.施特勞斯(Johann Baptist Strauß I),邊當書籍裝訂匠學徒邊學音樂,後來先加入了作曲家帕默(Michael Pamer)的交響樂團,再和一生亦敵亦友的蘭納(Josef Lanner)組成室樂團。這室樂團非常成功,他們不單無間斷創作音樂,也把許多當時時興的舞曲如波爾卡(Polkas)、加洛普(Galops)和四對舞(Quadrilles)這些捷克或法國地區流行的舞曲放進室樂表演,使之極受歡迎。但往後兩人最終分家,各自經營自己的室樂團,相比起蘭納局限在奧地利游走,老約翰.施特勞斯更樂於帶團前往奧地利以外的英、德、法一帶演出。不久後兩人更打入奧地利宮廷,蘭納開始在奧地利宮廷內指揮,施特勞斯更成為奧地利的皇家舞會總監。只是蘭納跟老約翰.施特勞斯這對好友,雙雙因積勞成疾而在40多歲過世,接下來的圓舞曲黃金時代便交到下一輩手上。

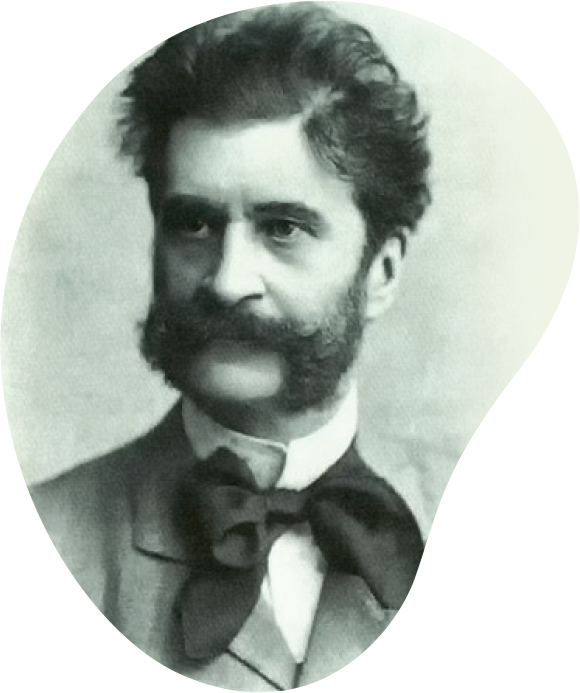

圓舞曲之王的誕生

老約翰.施特勞斯有3個兒子,後來都各自成為了圓舞曲王朝的一部分。其中,只有小約翰.施特勞斯自幼希望以音樂維生,即使這出奇地跟父親的意願相違;畢竟父親已累積了一定財富,可栽培兒子成為更穩定和有社會地位的專業人士,而不是賣藝維生的音樂人。小約翰慢慢接手父親和蘭納的樂團,合併成施特勞斯交響樂團後,他開始為家族事業而奮鬥一生。剛出道時,他也像父親般一人身兼多職,集作曲、編曲、指揮、經理人等工作於一身,也多次帶領樂團巡迴歐洲演出。在1872年,他甚至跨越大西洋,來到內戰剛結束的美國,在紐約和波士頓等地演出,不論歐美都反應熱烈,一票難求大受歡迎。

但自50年代起,他慢慢感到工作壓力太大,便開始邀請兩位弟弟加入分擔工作。二弟約瑟夫(Josef Strauß)本為工程師,加入樂團後創作的第一首歌為《既是第一也是最後一首》圓舞曲(Die Ersten und Letzten),他本不想長期投身其中,但歌曲大受歡迎,因此持續在樂團中創作了過百首歌曲。三弟愛德華(Eduard Strauß)原打算當外交官,後來加入了家族樂團,便一直留下作曲和指揮,在約翰退居作曲之時和約瑟夫早逝之後,愛德華正是主要帶領樂團到世界各地演出的重要指揮,當時的聲名甚至蓋過小約翰。

隨着兩位弟弟先後加入樂團,小約翰終於有更多時間專注創作,音樂創作的產量慢慢增加,《藍色多瑙河》、《維也納森林的故事圓舞曲》(Geschichten aus dem Wienerwald)和《皇帝圓舞曲》(Kaiser-Walzer)等重要作品也隨後誕生,成為今天耳熟能詳的圓舞曲作品。這些作品有別於早期的鄉村音樂,有着更複合的結構,如加入前奏和樂曲結尾段(coda),並且以交響樂團編制來編曲和加入聲樂部分,大大增加了樂曲的層次跟和聲結構。如《藍色多瑙河》在1867年全球首演時,是有人聲和唱的,當時由維也納男聲合唱團(Wiener Männergesangverein)演出,跟今天的純樂器版本有所分別。人聲的加入使之不再成為跳舞的背景音樂,而是含高度藝術價值的樂曲,甚至挑戰着所謂「高雅藝術」的邊界。

帝國陷落與共和意識

華爾茲在19世紀的盛行,除了因為優美的旋律和三四拍舞步的便利外,其實也跟當時的歷史轉折和新世界誕生有着密切關係。到了18世紀末,包括奧地利哈布斯堡王朝在內的眾多君權國家,曾組成反法聯盟對付共和新浪潮與拿破崙部隊,但結果多次被擊敗,奧地利的國怍也慢慢衰落。在政治、軍事上漸漸被法國和普魯士拋離之時,貴族平民只好在舞會中尋找歡愉與慰藉。

因此,奧地利全國上下興起舞會熱,不僅經典舞廳如斯佩爾大舞廳(Zum Sperl)或者阿波羅舞廳(Apollosaal)在十九世紀初相繼落成,連皇宮也跟隨潮流修建雷杜騰廳(Redouten-Säle)來舉辦舞會。自此,舞會文化成了維也納獨樹一幟的文化生活面貌。有趣的是,在1815年,與會各國代表前來維也納商討後拿破崙的歐洲秩序,即為維也納和議(Vienna Congress),結果幾個月來,會議一直未能達成共識,據傳當中因由是部分與會者沉迷舞廳世界,令外交會議也變成華爾茲和議(Waltz Congress)。在這政治社會背景下,蘭納和老約翰.施特勞斯的樂團才能大受歡迎。

但到了小約翰.施特勞斯的年代,歐洲民主勢頭已始起彼落,不僅在法國經歷連串革命運動,歐洲各地也陸續爆發共和革命,以圖推倒皇朝政體建立民主政府。如1848年在奧地利爆發的社會運動,最終迫使國王斐迪南一世(Ferdinand I)趕跑了當年主導維也納和議,高舉歐洲勢力平衡原則的著名首相梅特涅(Klemens Wenzel von Metternich),被逼跟隨民意頒布憲政,建立責任內閣政府以實現國家現代化。

而小約翰.施特勞斯早在年輕時,早已流露出對革命的同情,與及對共和理想的嚮往,如1848革命時期,他創作的《革命進行曲》與《學生進行曲》,早已在革命抗爭群體中廣為流傳。當時他甚至敢冒着觸犯帝國法律之危險,在音樂會中公開演出法國國歌《馬賽曲》,直白地表現對共和革命的支持。另一邊廂,許多學者以為老約翰接受王朝官職,代表他全盤接受舊世界的利益和狹隘視野,殊不知在革命之年,他同樣有創作《學生軍團進行曲》跟《統一德國進行曲》等聲援抗爭者之歌。畢竟老約翰的創作都是順應時勢而為,緊貼民眾愛惡才是關鍵。

值得一提的是,晚年的小約翰所寫的《皇帝圓舞曲》,當初是為普魯士國王所寫,他原本屬意的歌曲原名應是《手牽手》,後來因出版社提議才更改歌名。後來很多人都將之詮釋為帝制告終之動人挽歌,並放在不同脈絡中加以發揮。如意大利大導貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)在電影《末代皇帝溥儀》(The Last Emperor),其中一幕描述溥儀在偽滿州國出席舞會時,樂團奏起的正是《皇帝圓舞曲》。

奧地利的最後榮光

如今每年奧地利新年音樂會都會奏起小約翰.施特勞斯的圓舞曲,並通過電視電台向全世界廣播;這大概不止是因為其旋律優美,而是它是奧地利被排除在德意志統一進程之外和帝國衰敗後,急欲尋覓的文化標誌。奧地利沒有「奧地利話」,沒有「奧地利神話」,怎樣才能在德國身旁,確立自身的文化自信呢?土生土長又信仰天主教的小約翰,推廣着深具奧地利特色的舞廳圓舞曲,讓其成為「最奧地利」的文化軟實力。

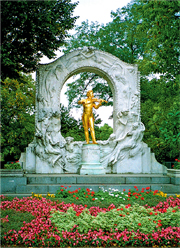

因此在1925年,即小約翰一百周年誕辰之年,戰後首任奧地利總統海尼施(Michael Hainisch)聯同一眾文化代表為小約翰的金像揭幕。往後小約翰的圓舞曲,繼續作為奧地利最為自豪的文化符號推廣全世界,一如維也納蘋果卷與維也納咖啡的飲食文化圖騰。有趣的是,到了二戰時代,早早屈從在納粹政治的奧地利,小約翰的音樂被吸納和認可,變成了德國文化不可分割的一部分,華爾茲也成了德國人(Volk)的文化一部分。一如1938年冬天,希特勒和戈培爾在維也納出席音樂會,演出節目當中便包含了《皇帝圓舞曲》。一如王爾德(Oscar Wilde)長期作為英國和愛爾蘭爭奪的文化符號,小約翰與華爾茲的政治意義,也成了難以畫上句號的文化政治戰場。