【明報專訊】立法會近日通過由議員何君堯提出的守護「一夫一妻、一男一女」婚姻制度的無約束力議案,何君堯指這是「弘揚中華民族優秀傳統文化,防範和抵制不良文化的影響。」行政會議召集人葉劉淑儀反駁他指中國傳統婚姻和家庭制度是「一夫一妻多妾」,另不應歧視同性關係。對此,香港史學會理事鄧家宙直言中國「自古以來傳統就是一夫一妻多妾」。你一言,我一語,齋講無謂,不如從政府檔案處歷史檔案館的「囍存檔案」展覽探究香港婚姻制度之源,看看什麼才是「傳統」。

周朝確立「一夫一妻多妾」

「三書六禮」婚儀延續至今

葉劉淑儀在立法會上發言,指她和多名同事收到一位「重量級人物」要求她們支持何君堯發起的議案,惟她認為議案存在問題,最後棄票。葉劉提出的理據是中國長期處於「一夫一妻多妾」制度。葉劉問人工智能聊天機械人DeepSeek「一夫一妻制」是否中國傳統婚姻制度,DeepSeek則回覆指「一夫一妻制並非中國傳統婚姻制度的主流形式。在中國古代,一夫一妻多妾制更為常見,即一個男子可以有一位正妻和多位妾室。這種制度在封建社會中被廣泛接受,並受到法律和禮制的保護。一夫一妻制作為現代婚姻制度的核心原則,是在20世紀初隨着西方思想和法律引入而逐漸在中國確立的。1949年中華人民共和國成立後,一夫一妻制被正式寫入法律,成為婚姻法的基本原則之一,延續至今。」

按DeepSeek的說法,中國傳統婚姻制度本應是「一夫一妻多妾」,這引人聯想起「三妻四妾」一詞,看來男人「三妻四妾」在古代是家常便飯。那麼中國一直奉行怎樣的婚姻制度,它隨朝代或時代有何變化?香港史學會理事鄧家宙說,歷史上出現過「一妻多夫」和「一夫多妻」,但因為男女的生理結構不一樣,女性擔起生育責任,社會漸以男性作為「經濟和繼承財產的單位」。尤其在漢人社會中,男性具主導社會發展的地位,因此產生以男性為核心的「一夫多妻」婚姻制度。

不過追溯至遠古的神話時代,鄧家宙說「一夫一妻」也很盛行,「是一男一女結婚,而男士可以娶多名女士」。一夫一妻制是殷商時期的婚姻主流,到周朝則確立了一夫一妻多妾制,男子要用三書六禮,明媒正娶他的妻子,是為「正妻」,而正妻只能有一位,其餘他娶的則為「妾」;首位嫡妻是為「元配」,男子離異或元配離世後再才娶的是為「繼室」或「填房」。

周朝雖不像現今香港那樣有個婚姻登記處讓人們註冊,但有「三書六禮」的結婚禮儀——三書即結婚用的文書,是古代保障婚姻的有效文件,分別指訂親的聘書、下聘的禮書和迎娶新娘的迎書;「六禮」則指「納采」、「問名」、「納吉」、「納徵」、「請期」和「親迎」6個結婚時要進行的禮法,當中要占卜男女的生辰八字和拜天地見公婆等,這意味周朝男子首名迎娶的女子要受父母之命,媒妁之言。鄧家宙說「三書」作為女子出嫁的憑證,他日若被丈夫欺負,或者丈夫另娶時,能證明女子合法的正妻地位,亦保障她在家中的話事權及其子女的財產繼承權,「後來男士娶的所有妾都不會行三書六禮」。鄧續說,歷朝歷代,直到現今也以「三書六禮」作婚儀框架,分別只在於妾的地位有所不同。

話說香港開埠後第一名首富何東的元配為麥秀英,惟二人成婚後數年沒誕下子女,何東後娶周綺文為妾3年亦無所出,麥秀英便撮合其表妹張靜蓉(現稱何張蓮覺)與何東的婚事,並指「姐妹並肩,無分妻妾」;何東的親弟何福亦將長子何世榮過繼給他。鄧家宙說何張蓮覺當初爭取以「平妻」而非妾的身分嫁給何東,即她可享有與正妻一樣的地位和權利。這也解釋了上文提及的「三妻四妾」,即一名男士或有多位妻子,但古代的「三妻」有地位之分,正妻之下有偏妻和下妻。

1852始設條例規範婚姻

殖民早期多華人保持納妾習俗

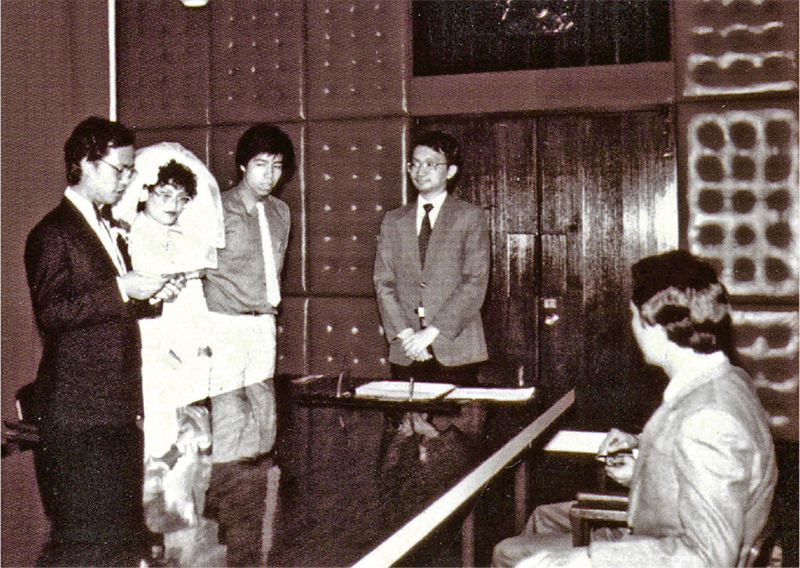

何東和張靜蓉於1895年結婚,他們奉行的是哪條法例?政府檔案處歷史檔案館正進行「囍存檔案」展覽,回顧香港婚姻制度及婚禮習俗發展。據展覽所示,在香港引入婚姻相關法例前,人們可按中國傳統習俗舉行婚禮,或在宗教機構註冊結婚,前者包括透過媒人安排婚事。香港最早的民事婚姻條例是《婚姻條例》1852年第1條,條例就基督徒婚禮儀式,包括結婚通知書和結婚雙方的誓詞等作出規範,而婚姻登記官須確保申請人年滿21歲,且不是鰥夫或寡婦。在此條例下擬結婚人士必須向婚姻登記官遞交擬結婚通知書,而未滿21歲欲結婚者須先取得父親或監護人的同意;若沒有監護人,則要取得當事人母親同意,這些做法沿用至今,其結婚誓詞與現行的《婚姻條例》亦無顯著變化。

在1875年第14條例下,任何一方或雙方為基督徒並在香港舉行婚禮的婚姻須有系統地記錄在一本總登記冊內,總登記官(後稱註冊總署署長)被委任為婚姻登記官,並由其他副登記官協助。直至1896年修例,允許非基督徒在總登記官面前締結有效的民事婚姻,並規定任何一方於配偶在生時再婚,即觸犯重婚罪,此後「一夫多妻」婚姻便屬違法。在現行法例下,1972年6月30日之後締結的婚姻可以「任何一方無能力圓房以致未有完婚」為由促使無效,任何一方便能再婚。

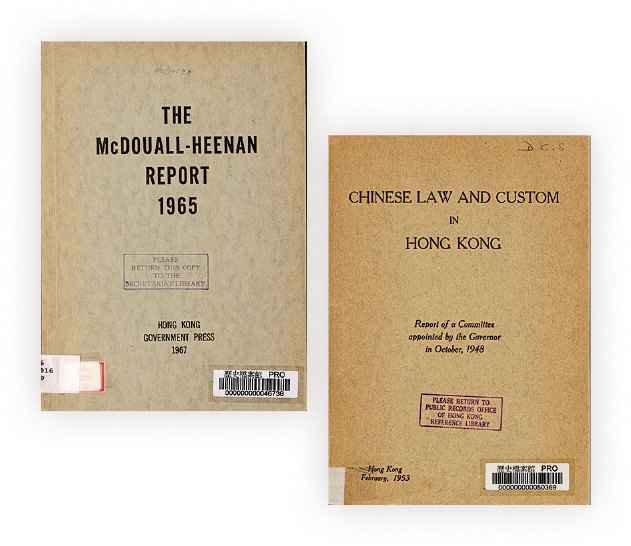

1971正式確立「一夫一妻」

如此看來,香港早期的殖民時代已行「一夫一妻」的婚姻制度,鄧家宙說外國人受基督教影響,他們在香港締結的婚姻主要是一夫一妻的形式,而華人風俗裏則有立妾室的習慣,婚姻模式便演化成「一夫一妻多妾」。根據1646年至1912年生效的《大清律例》,男性可擁有「一夫多妻」的權益,殖民時期英國亦按《大清律例》治理香港。1948年,港英政府委任委員研究香港華人傳統婚姻,包括檢視中國法律和習俗在1843年後仍否適用於香港,甚或納入香港法例中,並建議任何形式的替代方案。1965年的The McDouall-Heenan Report提到,律政司和華民政務司於1960年按港督指示提交《香港華人婚姻問題報告書》,指大部分已婚的香港華人都跟從傳統習俗或《1930年中國民法典》(1930 Civil Code of China)成婚,而華人主要有3種婚姻形式,當中包括納妾,而納妾本身不受《中國民法典》規範。

1970年港英政府改革婚姻制度,《婚姻制度改革條例》於1971年10月7日生效,訂明任何男子不能納妾和締結兼祧婚姻——兼祧即一子繼承兩房,從此確立一夫一妻制。鄧家宙說這是女性地位得到提升的證明,他補充,早在民國時期,1912年的《中華民國臨時約法》已明文規定實行一夫一妻制,「正式進入現代化社會,尊重女性,並以法規規範婚姻制度」。

「成家」價值觀之外

古有「契兄弟」「契相知」

那麼根據歷史記載,中國傳統婚姻價值觀為何?鄧家宙說「成家」是中華文化的核心,一般指的是「一男一女的結合」,從此繁衍子孫,才能擴大成為一個「家族」。不過就鄧家宙所知,古代有同性戀,雖其婚姻不受朝廷批准,但他們或會私下進行拜堂等結婚儀式,「不會高調公開」。事實上明清時有「契兄弟」的男同性戀和「契相知」的女同性戀——「契兄弟」各自仍能成家立室,但彼此也會如夫妻般同吃同睡,「契相知」則會結義金蘭,以姊妹相稱,通常會立誓終身不嫁,即使被迫出嫁,也會拒絕與丈夫行房,以示忠貞。

從古至今,同性婚姻不被法律承認,不過彩虹行動成員、前民陣召集人岑子杰就香港法律不承認海外註冊同性婚姻的上訴,終審法院法官認為香港未有法律認可同性伴侶關係,預計其日常生活面對不少困難,前年裁定其部分上訴得直,命令政府於兩年內為同性伴侶訂立替代法律框架,承認及界定同性伴侶所需的「核心權利」。有人擔心立法會日前通過的「一夫一妻、一男一女」婚姻制度無約束力議案,或影響政府制定同性伴侶替代法律框架的問題,葉劉淑儀於會議表明政府應尊重終審法院的裁決,提出替代框架,讓同性關係與異性關係享有同樣的福利和權益。至於何君堯所說的要防範「不良文化」,實際指的是一夫多妻,還是同性戀,或者兩者皆是,則不得而知。