【明報專訊】美團自2023年在港成立Keeta以來,市佔率持續攀升,日前競爭對手戶戶送(Deliveroo)更宣布即將撤出香港市場。筆者在美團宣布來港前就深感興趣,第一時間成為了他們第一波攻港的外賣員,或許可以談一下這兩年多外賣市場的變化。

在美團正式營運前,其營運部就密鑼緊鼓逐間逐間向小店派發傳單請求加盟,又和不同的連鎖集團如譚仔、麥當勞商討合作和提供優惠,更提前開入職講座。當時我也有參與在旺角的入職簡介會,現場不乏家庭主婦、退休人士,當然全職外賣員是主力。而在Keeta首天開業,身穿品牌汗恤開工更有每單1元的補貼,筆者曾在旺角身穿這套鮮黃色戰衣送餐,但後來發現過於搶眼,經常會有不同平台的同行偷拍放到群組,只好放棄。

說到美團擴張,其核心打法聚焦在價格戰,平台甫一上線便祭出「十億激賞」計劃,每個新註冊用户可累計獲得300元的優惠券組合。美團的地區戰略也是步步為營,在開幕時先在旺角及大角嘴等外賣熱點營運,確保客服、人手、平台都運作正常後,在及後半年漸漸將業務擴張到全港。

Keeta引入了內地的「準時保」制度,一旦外賣員無法在指定時間內送遞訂單,客戶將會得到優惠券賠償,例如遲10分鐘內是10元、之後是30元,遲一小時以上有100元(視乎訂單),而準時保金額部分來自外賣員配送費。

面對競爭,其他兩間平台反擊猛烈,Foodpanda就不時推出「200送100優惠」,更在電視落廣告,推廣pandapro會員制度。會員制度是Foodpanda和戶戶送兩間平台獨有,會費大約是100元一個月,會員一般享有更多福利,例如無限次免運費、訂單折扣等。

針對Foodpanda,Keeta推出「撕爛會員」宣傳反擊,Keeta在網上平台、流動街站,強調自身毋須做會員亦可免運費,更有不同餐廳提供折扣。相比起戶戶送的Plus Gold也要訂單滿100元方免運費、Foodpanda pandapro會員方有七五折,Keeta的全民免運、全民優優顯得更划算。

戶戶送2023年起斥資邀請林海峰、黃秋生等名人拍攝「溫度、態度、味道」系列廣告;Foodpanda 2024年更邀得木村拓哉代言。相較之下,Keeta完全捨棄明星策略,持續以優惠券強攻市場。

條條框框 保證送單

外賣平台之間的競爭,不止搶客,更有搶工人。外賣平台的核心勞動力是車手、尤其電單車手,因此他們的單價最高,同時平台會使用分組制激勵他們有更長上線時間。Foodpanda將車手分為4組,第一組享最高單價與排班優先權;Keeta亦採類似機制,鼓勵外賣員延長上線時間以確保區域運力。

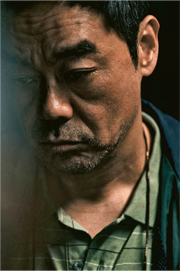

外賣價格戰打得火熱之時,平台外送工人卻一直困在演算法中,無法自救。根據「外賣員權益關注組」2024年的總結,步兵的單價曾經跌破20元,而同送兩張訂單的「孖單」增加10元,變相等於是一單價錢做兩宗訂單。很多步兵甚至單車手,都在非繁忙時間下掙不到最低工資。沒有訂單,變相令外賣員要「雙開」、「三開」,同時使用數個帳號或不同平台。

平台也會設置一堆規則,確保外賣員送餐準確妥當。筆者猶憶當時戶戶送「溫度、態度、味道」宣傳同期,為要求外賣員不會提前按「訂單完成」鍵,平台會先發一組號碼予客人,外賣員要到送達地點問客人號碼,輸入號碼後方可完成訂單,但功能推出後不少客人根本不知道相關安排,時有外賣員因為無法跟客人聯繫而令送遞時間大大增加,變相收入減少,筆者也曾因此用了45分鐘送一單路程只有5分鐘的訂單。

早在Keeta未攻港前,2018年戶戶送的全職員工曾因為公司改制,被強制要求在非繁忙時段停工,候命到晚上復工,因此憤而罷工。及後在2021年11月、2022年的10月、11月,Foodpanda員工因為公司持續減薪,發起全港罷工。在2024年2月,多名外賣員在尖沙嘴發起一周的「午市罷工」、「三台聯罷」,罷工工人更到勞工處遞信,要求處方解決「持續減薪」、「演算法下接單率受操控」、「外賣員長期受到不公平對待、影響身心健康、增加工作意外風險」問題。根據外賣員權益關注組統計,整個2024年有19宗外賣工傷,另有30宗Keeta無故封帳號事件。

平台自顧 員工自僱

在罷工、法律行動的背後,薪水下降固然是一大主因,外賣員往往又受制於他們的「自僱」身分,無法享有正常勞工福利。學者歐陽達初在2024年的研究〈零工經濟、平台工作與社會政策:香港外送餐員的職業福利困境〉提到,政府對平台的監控力度弱、平台毋須向外賣員提供就業福利如強積金,但其實平台在看似彈性工作的背後,仍控制着外賣員的勞動條件,甚至乎有外賣員在研究表示,既然平台為他們報稅,為何他們不需承擔提供勞工福利的責任?

其實,不少外賣員也希望勞動地位得以承認、福利得到保障,而不是讓企業以「自僱」為名逃避責任。早在2021年,立法會議員陸頌雄就因外賣員相關交通意外問題向時任運房局長陳帆提問相關傷亡數據及政府會否處理。當時勞工處的答覆是正在留意不同地區保障平台速遞員的勞工權益政策,再作進一步研究。

同期,2020年台灣勞動部就規定平台必須為外賣員購買保險,提供安全裝備;西班牙2021年實施Rider Law,確立外賣員是平台僱員而非「自僱」,保障他們的最低工資、有薪病假和集體談判權;歐盟2023年通過一份立法建議,規管人工智能、演算法應用,要求平台透明化其自動監控和決策系統;2023年7月美國紐約市一度為外賣員訂立最低工資,但在多間平台巨頭入稟法院反對下,法官暫緩執行新法。2024年9月,新加坡也通過《平台工人法案》,確立工人集體談判權。

回到香港,3年後2024年11月陸頌雄再提出「保障平台工作者」議案,希望平台工作者可以享有相當於補償條例的工傷保障。勞工及福利局長孫玉菡答覆是,目前已委託統計署調查平台工作者的勞動特徵,同時勞工署已成立聯絡小組,由勞工團體、平台公司及政府組成三方協商機制,預計2025年第一季完成工作,之後會於立法會匯報相關立法時間表。

立法能否成事,尚未可知,戶戶送倒下後,工人仍要繼續以自僱之名,冒着工傷風險送餐。當局立法步伐未明之際,資本早已佈局下一戰場。今年1月,美團在香港成立私人公司Keeta Drone,並持續在招聘平台聘請「飛手」。到時候又有一波新的挑戰等着外賣員。