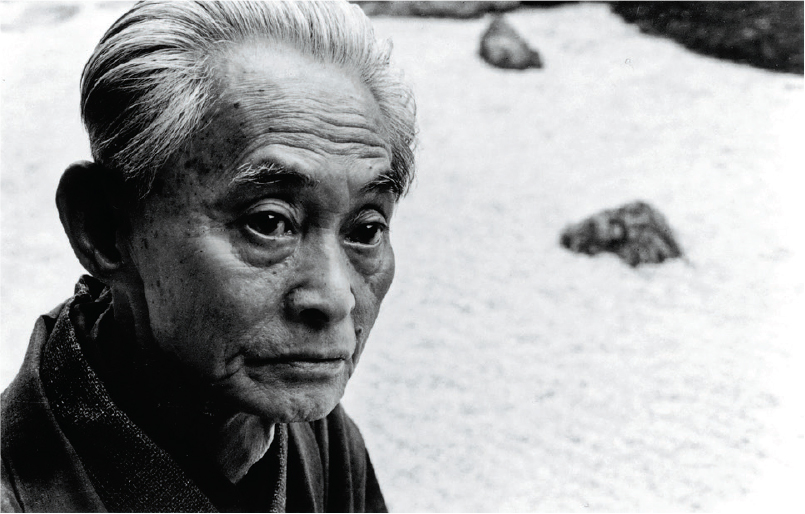

【明報專訊】1899年6月14日(明治32年),川端康成以7個月大的肉身誕生於世紀末的動盪日本和家道中落的貴族家庭。父親榮吉與母親阿玄分別在他兩歲和3歲時離開人世,與祖父母相依,但悲劇般的命運依然纏繞着他,使他在15歲時失去了所有至親的依靠。他的一生橫跨了兩次世界大戰,並見證了日本現代化的進程。雖然李聖傑指出川端康成參加日本關東軍紀念活動而到訪偽滿洲國的行動,以及對特別攻擊隊隊名帶有的消逝感,令人重新認識他對戰爭的認知,但是川端康成從來也沒有表明支持戰爭,他在戰時所寫下的小說亦遠離了當時近乎瘋狂的民族主義,聚焦在愛戀、情慾、不倫,以及為之產生的淒切與哀愁。他的戀愛美學代表作,《雪國》(1937)、《千羽鶴》(1952)、《古都》(1962)3部中長篇小說令他在1968年成為首位獲得諾貝爾文學獎的日本人。

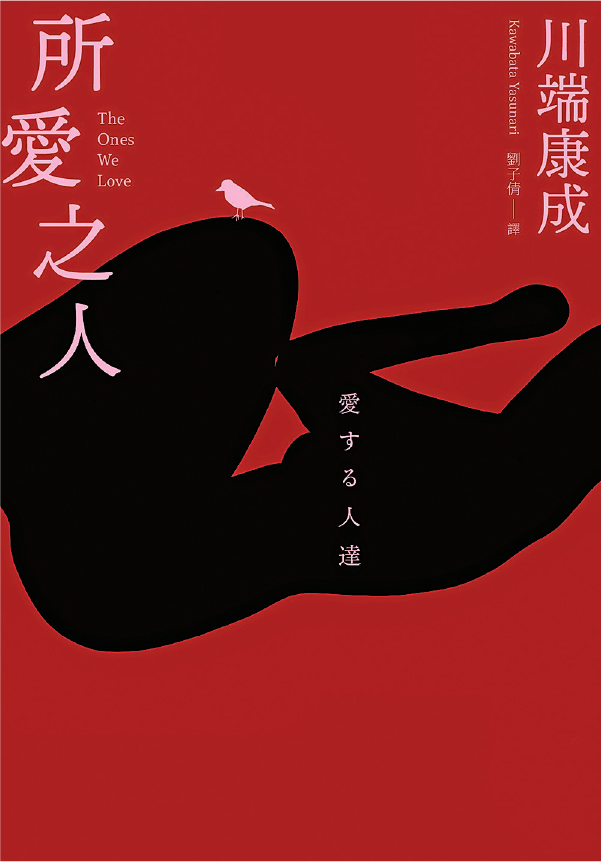

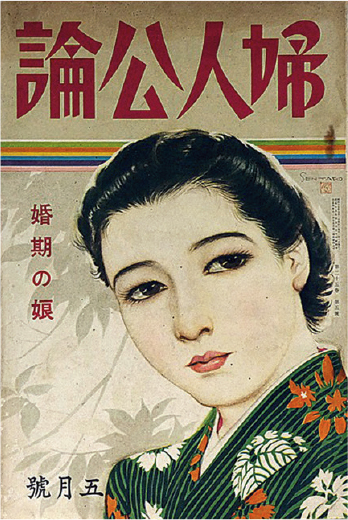

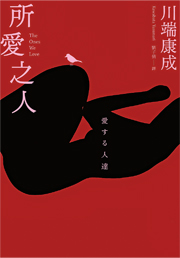

川端康成在二戰時的1940至1941年於《婦人公論》上連載了9部短篇小說,小說主題是他所持續探討的婚姻與戀愛。小說連載完後,同年12月,新潮社為以上9篇小說出版了《愛する人達》。大眾對川端康成的閱讀範圍僅在名作《伊豆的舞孃》(1927)、《雪國》和《睡美人》(1961)等,而可能忽略川端康成其他值得細味的短篇小說。今年3月19日,台灣出版了《所愛之人》,是為華文界首部繁中譯本,進入了大眾視野之中。經翻查,原來內地早在10年前就有譯本《愛的人們》。前者的翻譯側重於被愛的對象,強調着小說男性主人公所愛但不應愛上的人,呼應小說內容,而後者更加着重有情的愛慾群體,對應川端康成的美學意識。對照〈ゆくひと〉的標題翻譯,〈離人〉與〈待嫁的人〉,更能看出兩地在文學性與實用性上的翻譯取向。

婦女雜誌與文學生產

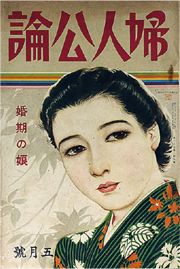

在進入小說之前,有一點值得留意的就是小說刊登的平台不是《文藝春秋》、《文藝時代》和《新潮》等當時的主流文藝雜誌,而是《婦人公論》。《婦人公論》從《中央公論》的特輯衍生出來,創刊於1916年(大正5年),主要刊登名人獨家告白以及與女性相關的戀愛和性愛的文章,直至現今也有繼續發行,可見其歷史意義。葉渭渠在〈近代的自我覺醒與悲哀——日本浪漫主義思潮概觀〉(《日本學刊》,1989年)指出婦女運動自明治後期受打壓以來就不允許激烈的變革方式。由政變生出的大正時代更甚,只能利用文學作為媒介掀起思想變革,在浪漫主義下,女性更追求個體、戀愛與感情的解放。《婦人公論》就是日本婦女運動轉型及浪漫主義思潮下的交織物,標誌着日本婦女運動的文學轉向,雜誌的代表作家有平塚雷鳥和與謝野晶子。

理解雜誌的歷史脈絡後就不難理解為什麼經常寫女性的川端康成會在《婦人公論》發表不少小說,除了以上9篇,晚期代表作《美麗與哀愁》亦是在此雜誌上連載的。除了川端康成,許多留名青史的作家也曾在《婦人公論》連載小說,例如芥川龍之介《猿蟹合戰》、谷崎潤一郎《神與人之間》、太宰治《十二月八日》和三島由紀夫《純白的夜》。

新感覺派作家橫光利一一針見血地指出川端康成因為喪母,沒有母親的印象,作品處處都流露着戀母情意結,川端康成對此感到異常震驚。雖然橫光利一的說話沒有理論語境,但曾研讀佛洛伊德精神分析的川端康成,在潛意識之中,或許是有意無意地嘗試觸碰內心中難以承認的心理匱乏。川端康成在1920年遇上人生的第一春。他與初戀伊藤初代兩情相悅,並且在一年後口頭訂婚。對於極度缺乏愛情的他來說,可謂是人生一大天降的恩賜,墮入愛河的他陷入了狂歡,懷着歡愉的心情告知親朋戚友,包括恩師菊池寬,大家都為他感到慶幸。當《新思潮》的同人為他舉行單身告別會時,川端康成激動得快要流下淚來。然而,他的一生總是縈繞着悲劇的鬼魂。訂婚後半個月的第一天,伊藤初代就寄信來說她「發生了『非常』的情况」,因而悔婚,並且決絕地說:「你同我的關係等於零!」此信將川端康成打入了深淵。喪母的缺陷與失戀的悲痛令他對愛慾產生渴望與壓抑,使他的小說由始至終也無法逃離女性的身影。

忘年戀的複調譜

《所愛之人》的9篇小說雖是不同故事,技巧上也有微小的差異,但主題的變奏總是離不開戀愛與婚姻。

〈母親的初戀〉講述了一個不倫的忘年戀故事。因為丈夫佐山初戀民子逝世,妻子時枝收養了當時16歲的雪子。多年後,準備將她出嫁給若杉。故事結尾,剛剛度蜜月結束的雪子在養父佐山的車上,不經意地向他進行唯一一次告白與抗議:「那時,我覺得,你太太很幸福。」故事就此懸置在將雪子送回若杉家的路上,佐山曖昧的思緒耐人尋味。但當回顧川端康成的創作背景就能梳理佐山剪不斷的凌亂情感。悲劇的荒謬就如喜劇般令人無奈得發笑。伊藤初代在1932年突然到訪已婚的川端家,不斷地說「您一定覺得我是個厚臉皮的女人吧」,並且請求他收養她與身為咖啡廳經理的前夫所生下的長女。從初戀情人的意外到訪和收養請求,加上故事中民子請求借錢經營咖啡店的元素,可以肯定〈母親的初戀〉就是改編自川端康成的初戀經驗。換言之,小說中的主人公佐山就是他本人的投射。他藉着小說的虛構性,逃離現實道德的枷鎖,重新想像與初戀情人伊藤千代再生情愫的可能,試圖彌補當年求愛不成的遺恨。「唯有從民子貫穿雪子而來的愛的閃電,在佐山的心頭閃爍」,一瞬閃爍的愛意沒有留在川端康成的心,他大概也意識到即使留戀也無法彌補,也只好釋懷,但這份愛憎仍然在他生命中留下了無法磨滅的痕迹。

〈歲暮〉和〈夫唱婦隨〉亦講述了一場忘年的不倫戀。〈歲暮〉中的戲曲家泉太對着女兒泰子有近乎越位的感情。久違聽到回家女兒的聲音,這種驚喜,引爆了泉太內心埋藏多年的逾越之愛,令他回想起自己總是「在街上追着背影像女兒的女性,心裏暗忖:自己也可以是這些女孩的戀愛對象」,而且在過去編劇的時候總會以女兒為參考,女兒的形象已經成為了劇作中的幻想演員,多年以來也沒有辦法完全壓抑對年輕女子的想像。而且,泉太得知多年的年輕忠實讀者千代子出嫁時,表現出無法相愛的悔恨。〈夫唱婦隨〉中丈夫牧山的助手佐川和他的喪母養女桂子做了一場戀愛鬧劇,藉此暗中向牧山的年輕妻子延子示愛。延子在最後思索着日後是否能將這件事誠實告訴丈夫。延子的糾結或許反映了川端康成在〈母親的初戀〉幻想與初戀相愛可能性的背德感,無法如實告訴現在的妻子。

女性三聯畫的繪成

〈母親的初戀〉、〈夫唱婦隨〉與〈歲暮〉正是一幅由喪母與失戀的創傷所繪成的三聯畫。平行對讀3篇小說,我們可以發現不倫戀的共通結構。〈母親的初戀〉、〈歲暮〉的戀父與〈夫唱婦隨〉的戀母看似相異,其實是互通的。從連載的第一篇開始,川端康成就嘗試在處理喪母與失戀的創傷。順序來看男性角色,佐山、泉太和助手佐川就是川端康成的投射。若加以細看,養女雪子用心煮飯給佐山的溫馨場面、學生千代子成熟且溫柔的形象,以及妻子延子細心地為丈夫穿脫襪子的畫面,均以少女的形象細緻呈現了母性的特質。從川端康成在《純真的聲音》提及的「在一切藝術領域裏,處女是被謳歌的對象,而她們自己卻不能謳歌」,可以窺看為什麼不倫、戀愛與少女總是以變奏的形式出現在他的小說——少女的聖潔正正是他對女性的想像。由榮格精神分析學出發,川端康成自幼喪母使心中的anima,即無意識中的女性形象,缺乏了發展和建構,使他小說中的女性形象理想化為完美的母性體現。而且,在1918至1919年期間,由平塚雷鳥和與謝野晶子掀起的母性保護論爭衍生了母性主義的思潮,強調婦女作為母親的天性,此外部環境加強了川端康成心中和筆下女性的母性形象。由早期缺陷再到後天建構,川端康成小說中的女性形象剛好或多或少補償了他喪母的創傷。

川端康成在小說中主要描繪的女性形成了戀人與母親的形象錯位,無論是在姓名還是形象,人物、情節和主題的相似,造成文本與文本之間視域融合。循此,我們可以將3篇小說看成是一幅三聯畫,以第一篇〈母親的初戀〉視為主題核心,作為主畫,而其他兩篇(甚或其餘篇章)作為側翼畫面。三聯畫作為宗教藝術最經典的藝術形式能突出川端康成在戀愛與母性的缺陷上所表現的宗教情緒。小說寫作完成後成為文本,與寫作者分裂開來,當寫作者觀看自己的小說時,自己的生命經驗就成了客體,這種觀看與被觀看的角度剛好與觀畫的形式相對應。當川端康成觀看這幅三聯畫時,就可以聯繫自身的戀愛與喪母創傷,從而嘗試達至治癒的效果,跨越傷痛。

遁入古典的戰時寫作

川端康成的小說不僅僅是個人經驗,還有日本傳統美學的滲透。《竹取物語》中的輝夜姬故事對他影響不小,他從《竹取物語》之中感受到美,並曾在京都嵯峨的竹林中,幻想輝夜姬就在閃亮的竹筒裏面。在戰爭期間,他更重讀《源氏物語》。從他的作品之中可感悟日本三大美學之中的「物哀」。

「物」廣義上是萬物,「哀」並非單純指哀傷,而是感嘆、感情與感觸,「物哀」簡言之就是感物生情。要加深對物哀的理解,以櫻花為例就容易懂了。櫻花花期短促,而且落下的速度比秒速五厘米還要快,感物之情生發與消逝就好比櫻花的稍瞬即逝,雖短促,但美麗,這就是物哀,所生之情,即是美。

川端康成傾向將悲與美結合,形成他獨特的物哀理解,並體現在小說之中。在〈離人〉中,弘子告訴心儀的佐紀雄將要嫁給不大認識的人,卻沒有表現出反抗與強烈的不捨,但佐紀雄卻忍不住雙眼含淚。佐紀雄送行弘子的時候,她摟抱着他的肩膀,然而佐紀雄憤怒地縮開,對她的態度感到無法原諒。對於錯過且無法挽回的戀情,只留下因而產生的憂傷、憤怒與遺憾。配合開首觀看火山爆發以及後續石子砸到鐵皮屋的自然描寫,川端康成敘述自然之物與有情之物,擴大生情的空間,令所感之情延展在空間之中,讓瞬發的情感瀰漫在空氣之中,停留下來的情感漸漸消逝,無論是何種感情也慢慢變成悲哀之基調,從而產生出川端康成的悲美。〈黑痣的信〉同樣利用信紙、夢和身體所形成的空間,容許主人公「我」對婚姻的失落與母親的掛念停留,讓感情沉澱,在消逝之間形成悲美。〈女人的夢〉則主要透過治子裸體與逝去的表哥相見的夢,顯現潛意識中對表哥的依戀,並且以治子回憶中和表哥共處的夏海冬山,留存她對表哥的愛和追悔以及與久原結婚的後悔。對於已逝之人,只能以情感的悲哀長存,於川端康成而言,這亦是美。

綜觀9篇小說的愛戀、不倫與悔恨,川端康成嘗試從傳統美學為自己帶來神聖與淨化的體驗,繼而超越創傷,並在戰爭處於如火如荼的狀况,遠離了戰爭文學,借助民族的古典資源,回到自我和眾生之中,渡過世界的災劫。令人遺憾的是,他至死也未能完成《源氏物語》的現代翻譯。