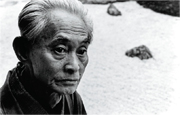

【明報專訊】唔講仲有邊個記得,醖釀20年的垃圾徵費本應去年4月1日正式實施,到期日前宣布延至8月1日,其間政府又突然宣布無限期延遲,料今年中將向立法會匯報工作進度。「垃圾徵費……好耐無人講啦喎」,香港有機資源中心(下稱中心)總監、香港浸會大學生物系榮休教授黃煥忠說道。面對記者在愚人節前突如其來的一問,不知黃會否以為記者想整蠱他,但他仍堅持垃圾徵費不應推遲,「做不到的原因是我們的決心不夠大,要做好配套,再立法,你什麼都沒有就叫人去分類垃圾,這樣不行。」

廣西橫縣減廢 教民眾分類廚餘做堆肥

黃煥忠自1980年代研究廢物管理,將有機廢物如廚餘循環再用,轉化為能源和肥料等。話說廣西南寧橫縣(現稱橫州)是個農鎮,「他們主要的經濟生產就是農作物,每日產生很多有機廢物,卻沒有處理方法,那時連堆填區也沒有,就這樣扔在山丘裏」,如此便滋生嚴重衛生問題,污染了河流及周遭環境。2000年,英國民間團體ActionAid與橫縣當地政府合作,在美國洛克菲勒基金資助下,幫橫縣村民解決廢物囤積的問題,黃煥忠獲邀提供技術支援。要解決廢物囤積的問題,不外乎從源頭減廢和做好垃圾分類。

兩個膠桶,一紅一綠,紅色裝垃圾,綠色裝廚餘,逐個橫縣小區去教民眾,整個計劃推行3年,「我們開展(教育)了30%人口,效果不俗,當中有95%是準確(分類)的,然後(分出來的廚餘)可以立即用來堆肥」,黃煥忠憶述橫縣當時相對落後,需要肥料耕作,他找到一間舊肥料廠,以低價建成堆肥場,拿廚餘去做堆肥。計劃團隊退場10年後重返舊地,黃煥忠詫異分類的膠桶都爛掉,但那批老村民繼續做分類,「沒有桶便用兩個袋,環衛部門又日日收(垃圾),政府說沒錢,沒有提供資助,但整件事沒政府參與也一直運作」。

總結橫縣經驗:須政府用心+民間支持

橫縣的成功例子引來其他城市仿效,但黃煥忠認為此事帶出「最重要是政府要用心去做,加上民間支持和政策」的啟示。黃補充,橫縣當時的垃圾分類政策只是「紅頭文件(即各級政府機關發的帶有紅字標題和紅色印章的行政規範文件),不是中央政策」,指即使不是法例規定,橫縣村民仍照做,「做得最賣力的就是老人家,一開始送他們洗衣粉,他們很樂意地照指示做。其實那裏的教育水平平均只有初中程度,我覺得如果我們能有決心去做,垃圾分類不需要(從)大學生(入手)」。「香港這麼一個大城市,其實更加多資源 ,我也覺得奇怪,沒有理由做不到」,黃回想「胎死腹中」的垃圾徵費,不禁有些疑惑。

廢物回收率低 籲建立意識、配套再造設施

給點甜頭會更有動力,這倒讓記者想起全港217個屋邨設置的智能廚餘機,回收廚餘可獲綠綠賞積分換領日用品,初時記者家附近的智能廚餘機時常爆滿,但自去年5月27日政府暫緩垃圾徵費後,部分鄰居大概也暫時擱置其分類家居垃圾行動,廚餘機不再晚晚亮起紅燈。「全世界做垃圾分類一定要有法規,靠自願(回收)永遠無法達到高的百分比(成效)。」但在立法之前,黃煥忠說先有基本配套,放置智能廚餘機是其一,廚餘處理和垃圾焚化設施是其二,「回收得多都未有足夠容量去處理」。

根據環境保護署《香港固體廢物監察報告》統計數字,2023年香港每日平均於堆填區棄置10,884公噸都市固體廢物,比2022年下跌約2%,總回收量則較2022年增3%至接近197萬公噸,整體廚餘量則佔總垃圾棄置量的三成。環境及生態局則於本月19日在facebook發文指今屆政府推源頭減廢及擴大回收網絡,使都市固體廢物日平均棄置量自2021年後連續3年減少,去年平均每日10,510公噸,較2023年下跌3.4%。

這邊廂環境及生態局長謝展寰上周在「香港氣候論壇」致辭時表示,香港首座垃圾焚化爐「I·PARK1」料今年底啟用,屆時每日可處理3000噸垃圾,焚燒過程中產生的熱能預計可作發電用途,每年輸出電網4.8億度電量,可供10萬戶家庭使用;另籌建的「I·PARK2」則可每日焚化6000噸廢物,即兩座焚化爐合共可處理9000噸垃圾。然而全港平均每日丟棄11,000噸廢物,餘下那2000噸去哪兒了?

「剩下那(無法即日焚燒的)2000噸入面廚餘都佔一部分,應該都有千幾噸,剩餘幾百噸可回收,全港11,000噸廢物裏只有幾百噸可回收,這是一個笑話」,若按2023年的統計數字推算,可回收的垃圾甚或更少。黃煥忠卻認為回收得少並非問題,「要建立回收意識,同時政府在短期內能建成其他(垃圾處理)設施」。

譬如用厭氧分解技術將廚餘轉化為生物氣來發電的有機資源回收中心O·PARK1和O·PARK2每天合共可處理500公噸廚餘,相當於2023年每日棄置3191公噸都市廚餘的六分之一,這比例對比世界各地算低,「大部分地區(的廚餘回收率)都去到50%」。譬如台灣2023年的家戶廚餘堆肥及能源化再利用比例佔約60%,黃建議「先做好分類、回收和再造的設施,剩下來無法再用的垃圾才拿去焚化」。

將廚餘化廢為寶 回到「養分循環」

黃煥忠自家一星期最多扔兩次垃圾,分乾濕兩類,乾的是可拿去三色桶回收的紙、鋁罐和塑膠,濕的則是無法吃掉的廚餘,例如雞蛋殼和果皮,「吃不完的菜則會放進雪櫃,通常都會多幾餐,不會直接扔」,但他笑言有時也無可避免製造廚餘,例如面對多脂肪的肥肉,他的環保意識也招架不住。或許正因如此,他更要研究如何將廚餘化廢為寶。黃說,除了過於堅硬、油膩和多水分的廚餘,其他生、熟、吃剩或變壞的食物都可回收。

說回黃煥忠研究將廚餘等有機廢物化肥耕作的原因,源於他修讀香港中文大學生物系碩士,還有負笈到西澳洲默朵大學讀環境科學哲學博士時均進行與修復和保育泥土有關的研究,「而修復和保育泥土一定是用所謂的有機廢物去做」,他說這是一個養分循環,「養分循環對地球很重要,否則養分有朝一日會用光」。香港於1990年代燃煤發電,產生大量具放射性的煤灰,污染環境,黃煥忠便發明用煤灰混合污水廠污泥做堆肥。

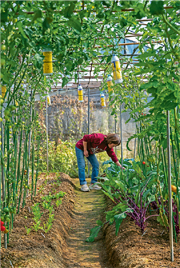

後來禁止使用污泥,「始終人日常吃太多藥,會積聚在(人類排泄物衍生的)污泥」。黃煥忠想到還有其他有機廢物可利用,「我們的廚餘有3000噸,如果可利用的話,這3000噸廚餘就可以回到養分循環裏」,黃又說堆填區啟用多年累積不少養分,歐洲有些國家會進行「堆填區採礦(landfill mining)」,把掩埋垃圾堆中的重金屬和其他可回收物循環再造。黃希望將廢物變成可用資源,他完成博士學位後,1992年回港加入綠田園有限公司(現為綠田園基金),推動有機耕作。及後他又協助環保署的九龍灣廚餘試驗處理設施和牛潭尾動物廢料堆肥廠利用廚餘和馬糞做堆肥。

現時O·PARK1和O·PARK2將廚餘轉化為能源發電,其衍生的殘餘物可轉成副產品堆肥,「廚餘回收可以產沼氣,剩下來能做堆肥的量不多,農民都覺O·PARK1的肥料好,但達到出廠標準,讓他們可以用……仍是要積極面對這問題」。

推動有機耕種 保護農地和生物多樣性

1960至1980年代是香港農業發展的黃金時期,近年卻式微,黃煥忠說本地農民主要面對土地和經濟兩方面的挑戰。香港農田主要集中在新界北,但涉及的大部分土地不屬於農民,黃續說北部都會區的發展導致地主「覺得政府會收地,不租給農民」。另外,他說2019年反修例事件和2020新冠疫情接踵而至,「開不了工,影響很大」,疫情後則遇移民潮,「走的多數是中產和年輕家庭,這批人介乎30至50歲,是最有能力買有機菜的人」,農作物包括有機菜的銷售接連受打擊。

本地農民面臨土地、經濟挑戰

黃煥忠說好些有機農民和商戶反映以往中心辦的「全城有機日」,市民問價後普遍會豪爽地直接買下,現在人們消費前則有更多顧慮,只會「揀一些來買」。黃坦言,本地有機菜的價格比傳統菜貴3倍,市民未必常買,但他認為假如有機耕種更普及,其價格可與傳統菜無異。

何謂「有機」?黃煥忠解釋,有機即不使用化學肥料、除害劑、抗生素和生長促進劑等,有機耕作種植才能保障農地可重用,及維持生物多樣性。他說5年前曾有名自1980年代在韶關種菜的農民問他,何以傳統方法種植出來的蔬菜驗出重金屬,原來是長時間使用化學肥料後,泥土酸化令植物更易吸收重金屬。黃坦言要修復這種農田很麻煩,「要種一些會吸收重金屬的植物,吸完就燒掉那些植物,這個過程花5年、10年才能修復至可正常耕種的土地」。農地修復需時,黃續說,愛爾蘭政府有為轉型做有機的農場提供補貼,香港卻沒有。

無論是有機農業發展,還是垃圾徵費,黃煥忠認為政府和民間力量缺一不可。至於垃圾徵費一拖再拖,他無奈表示「既成事實,就接受現實」,相關配套不可能百分百做好,但至少要方向準確,再摸着石頭過河,探索解決廢物問題的新出路,例如先做好本地垃圾分類回收,再考慮將回收物輸入內地重生再造的可能。