【明報專訊】憑藉深厚文化傳統和語文優勢,英國依然是全球出版大國,根據Publishers Association在2024年3月發表的數據,2023/24年英國出版業的經濟總值高達110億英鎊,書籍出口位列世界第一。該報告估算到2033年,出版業會為英國經濟進帳多56億英鎊,並額外創造4.3萬個就業職位。在強大的工業背景之下,英國出版不單是一門行業,也發展出嚴謹的學術領域。

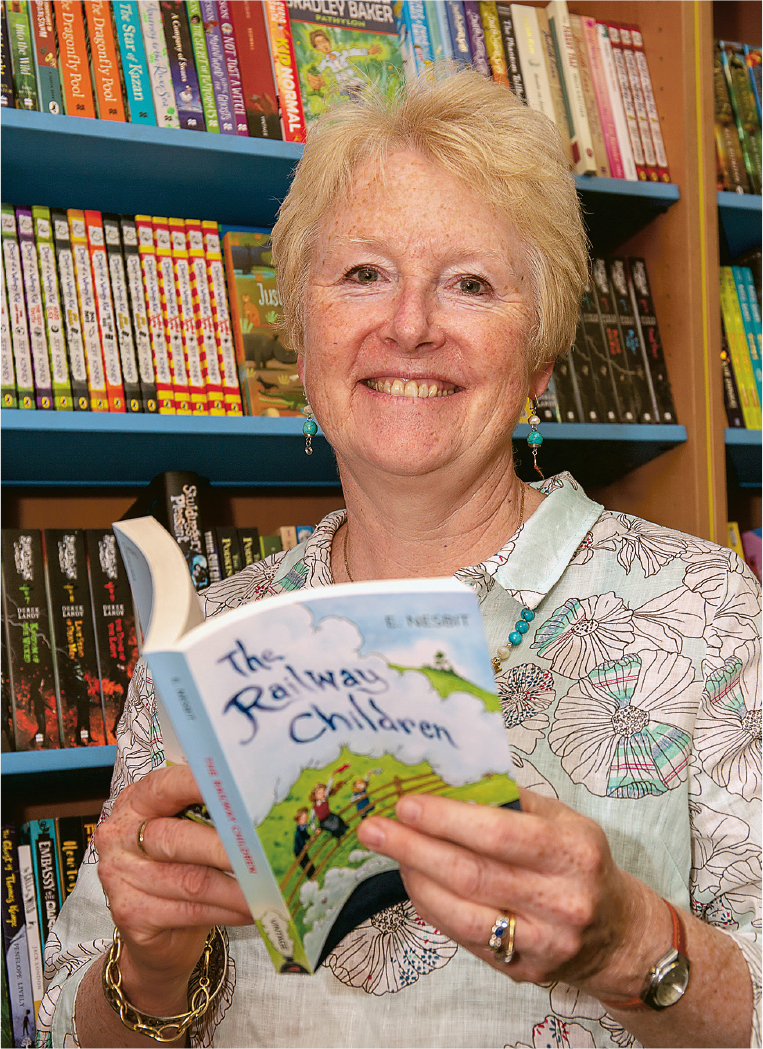

單單在倫敦,便有4所大學——倫敦大學學院、倫敦藝術大學、倫敦大學城市學院、金斯頓大學——開辦出版學碩士課程。而Alison Baverstock教授便是後兩所大學出版學課程的創辦人,也是極少數擁有大英帝國員佐勳章(MBE)頭銜的學者。我的博士論文是研究香港的獨立出版活動,Baverstock教授是我第一批在書本接觸到的學者。她的How to Market Books(1990)是出版研究的經典教科書,至今已經刷新至第六版;另外,她一系列有關自助出版(self-publishing)的研究著作例如The Naked Author(2011),也令我反思人們如何可在電子世代下,從大型出版社手中奪回話語權,以行動為自己發聲。

(出版與人系列之一)

與出版結緣

當我問到Baverstock教授因為什麼契機與出版結緣時,她強調自己並非一開始就對「出版」感興趣,而是對「書本」着迷。她回憶說:「我出身並不富裕,是家中首個15歲後仍繼續升學的成員。雖然父親學歷不高,但卻堅信閱讀對孩子的重要。」在童年時,父親會每天為她朗讀故事,並每月讓她到街上挑一本書。這樣的經歷使她培養出自我閱讀的習慣。她回憶,小時候閱讀最多的是Puffin Books,當時書背上常寫着「版權原因,禁止在美加地區販售」,讓她開始好奇書本的製作和流通機制。她甚至為自己的藏書設計出一套分類系統,後來發現竟然與杜威十進分類法(Dewey Decimal Classification)非常相似。

到大學畢業前夕,她仍未確定未來方向,原本傾向投身博物館或美術館,但一次與友人的談話,改變了她的想法,對方曾在夏季協助父親的文學經紀人工作,使她第一次接觸到「出版業」這個名詞。她便前往學校職涯中心詢問出版或博物館工作的相關資訊,結果被告知這兩條路都難進入,但出版工作的進度比較快、效率高,這點與她喜歡要立見成果的個性不謀而合。她也發現出版人的語言更直接,不似博物館界充滿專業術語和矯飾。

畢業後,她進入出版資訊企業IBIS,擔任倫敦區代表,該企業專門追蹤學術興趣趨勢,支援學術出版行銷。這份工作讓她廣泛接觸英國出版圈,與各大出版社建立人脈。之後她順利轉入老牌教育出版社Heinemann,負責的書籍主題涵蓋教育、環境、戲劇、識字教育等,讓她開始思考人們如何成為閱讀者,以及社會上存在什麼閱讀障礙。她後來又轉任知名五大出版社之一Macmillan Publishers,負責工具書與專業參考書,她的發展方向由純商業書籍,漸漸走向更廣泛的知識內容生產。

由出版人變成出版學人

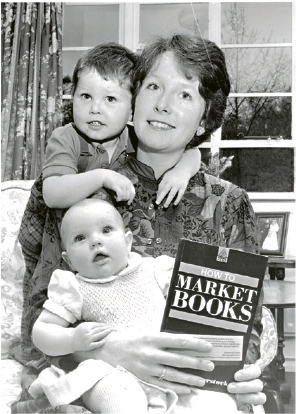

身邊不少學者前輩,很早便立志投身學術路,而Baverstock教授則是隨遇而安,順流而行,慢慢飄浮至學術界。本來在出版社打拚的她,後來嫁給了一位軍人丈夫,常須隨駐地遷徙,於是她也只好離開職場、以自由工作(freelance)的方式,繼續從事出版與行銷工作。也正是這段遠離日常辦公室的階段,令她改以旁觀者角度,察看整個出版產業的發展。她意識一點:「這(出版業)是一個每天生產大量內容的產業,但當時業界人士卻甚少停下來反思自身,市面上幾乎找不到關於出版運作本身的書籍。」

於是,她撰寫How to Market Books出版計劃書,最初寄給前東家Heinemann,雖然遭婉拒,但出版社肯定計劃書的潛力,並建議她轉向一家英國知名獨立出版社Kogan Page,結果順利出版。寫計劃書那年,她只有30歲。該書出版後迅速成為出版課程指定教材,也讓她意外踏入學術領域。原本以為讀者會是出版人,沒想到正逢英國高校開始設立出版相關課程,How to Market Books立即列入課程書單,並廣泛流通於出版業界、作者、書店、市場顧問等不同讀者群。

隨後,她陸續參與英國倫敦兩所大學的出版學課程設計,包括與Iain Stevenson共同創辦倫敦大學城市學院的出版碩士課程,當時她主要負責出版市場營銷的課程。後來,她轉往金斯頓大學的市場學系任教,並在2005年有份創立該校的出版碩士課程(MA in Publishing),其後她一直留下來任教,直到2025年才宣告榮休。到今天,離開全職學者生涯的她,依然在金斯頓大學的新聞、出版及媒體學系擔任博士和碩士論文導師,以及協助該校一個名為「Big Read」的閱讀推廣項目。

每當問及她研究路上的挑戰時,她總是輕描淡寫帶過。她是「自助出版」研究的先驅之一,最初遭遇來自學界的質疑與貶低,甚至認為這些研究會影響她的聲譽。可是,她堅持研究自費出版的作者動機與心理歷程,發現相較於傳統出版的作者,自費出版者往往感到更有掌控權、更滿意、更有自我實現感,尤其當書寫主題與個人創傷相關時,自費出版具有療癒與見證的功能。她做了自費出版與傳統出版作者的比較研究,並持續發表相關論文,後來成為該領域專家。

以行動接通理論和社會

Baverstock教授豐富的業界經驗,加上金斯頓大學作為一所前理工學院,着重工學結合,令她的學術生涯充滿行動者的色彩,這也是她對我啟發最深的一點。如果研究沒有行動,其影響只會停留在象牙塔,但如果行動沒有經過嚴謹的學理反思,也不會得到適時調整和進步。

2011年,Baverstock教授創辦了慈善機構「Reading Force」,專為英國軍人家庭設計,致力透過「共享閱讀」來強化家庭關係與情感連結。作為軍人的伴侶,她明白軍人家庭因要頻繁地派駐外地、生活不穩定,往往面臨親子分離、情感疏離與經濟壓力等問題——作為出版學者,她認為閱讀可以成為維繫對話與記憶的重要媒介。「Reading Force」計劃會免費提供參與家庭一本書與一本專屬「閱讀筆記本」,鼓勵全家人共同閱讀、記錄彼此的想法與感受。即使成員因服役而身處不同地點,也能透過書本與筆記保持聯繫,建構一家人之間的共同語言和歸屬感。這種閱讀筆記形式,也被視為一種「書籍療法(Bibliotherapy)」,幫助家庭面對軍旅生活中的不確定性與情緒挑戰。

而Baverstock教授另一項推動多年的項目是金斯頓大學的「Big Read」計劃。該計劃靈感來自美國的Common Read。現時,金斯頓大學每年會選定一本書,免費贈送給即將入學的新生,邀請學生在暑假期間閱讀,並在開學後參與各種線上或校內的討論活動。這項共讀計劃鼓勵新生、在校生和教職員共讀同一本書,藉此鼓勵跨年級、跨部門的交流,幫助新生順利融入大學生活。這項計劃得到學界認同,在2017年榮獲「泰晤士高等教育」(Times Higher Education)頒發的「Widening Participation/Outreach of the Year」獎,該計劃也成功推廣至英國各地多間大學。

過去10年,Baverstock教授圍繞「Big Read」計劃,展開多輪學術研究,例如學生對閱讀計劃的反應、同學之間的友誼羈絆,以及研究學校對於共閱計劃的執行模式、院校之間的合作機制等。類似的行動式研究,亦套用在「Reading Force」上,Baverstock教授藉着軍人家庭的情况,反思一些推廣閱讀的阻礙,以及觀察閱讀能否推動家庭成員之間的溝通。這一系列研究的成果多見於Learned Publishing、Logos、Publishing Research Quarterly等行內重要期刊,也奠定了Baverstock教授的學術地位。

出版研究的未來

現時,英國學界普遍面對財政危機,而出版界本身也要面對其他傳播媒介的挑戰。然而,當我問到出版學的前景時,Baverstock教授很堅定地表示對未來持樂觀態度。她認為這門學科如今已站穩腳跟,尤其適合碩士層級的職能導向教育,愈來愈多英國大學開授出版課程,吸納全球有志出版的精英。另一方面,出版產業也愈來愈開放,不再由少數精英主導,並開始思考如何發揮更大社會影響力,觸及過去未能接觸的讀者群。而出版學教育已不止是為產業培養出即戰力,而是要推動產業的多元性與反思能力。

至於面對人工智慧時代,當人類愈來愈容易依賴機器來完成工作,她堅信閱讀更顯重要。書本讓人獨立思考、延展記憶與情感、提升幸福感與認知能力。她引用研究指出,閱讀者平均壽命更長、關係更穩定、職業滿意度更高,也更能應對人生與社會挑戰。問題是當技術日新月異,學者還能怎樣向新一代傳授經驗?

訪問之時,Baverstock教授正籌備How to Market Books的第七版。在人工智能世代下,她覺得自己不能把新版著作變成一份「操作指南」,而是提出可應用於各種新興媒介的行銷原則。畢竟社交平台更迭快速,唯有建立理解現象背後的分析框架,才能應對未來變化。經過多年經驗,她認為出版學不應是孤立的學科,而是一門跨領域的應用知識體系,涵蓋市場行銷、心理學、設計理論、圖書館學、兒童發展學等。出版學不僅應傳授技巧,尤其在面對新媒體與數碼轉型時,不能只學某個社群媒體操作,而應建立思辨能力,掌握背後的理論邏輯與歷史脈絡,以應對未來未知的媒介與挑戰。

即使Baverstock教授退下來,種子還是留下來。昔日創立的金斯頓大學出版學課程已見規模,課程包括實創(Create)、實習(Do)、製作(Make)和行銷(Share)四大部分,培養學生完整出版專業能力。在「實創」課,學生需學習如何在競爭激烈的出版環境中,發展企業思維,透過市場研究和商業模式設計構思與評估出版計劃。在「實習」課程,學生通過行業實習、職涯規劃來實際了解產業運作,為就業準備。「製作」課則教授編輯、排版、設計、校對、項目管理與數碼出版技能,學生將以小組形式完成一件真實出版物。最後一環是「行銷」課,學生將深入理解市場推廣與銷售策略,從定位目標讀者群,再到建立產品知名度,並學習社交媒體管理和營銷方法。學生可選修「出版項目」或「出版論文」作為畢業成果。前者要求學生獨立經營一項出版計劃,如創立雜誌、出版電子書、撰寫創業計劃;後者則以學術研究為導向,發展能與產業對話的研究。

在未來,相信會有更多新一代出版學學者接棒繼續推廣出版及閱讀文化,為產業帶來新理論、新方向。

在訪問最後,Baverstock教授這樣結尾:「閱讀帶來無數好處,而如果回顧我的人生,我想我一直致力於讓更多人開始閱讀,並從中獲益。這樣的初心可以追溯到我在Heinemann剛成為出版人時,閱讀那些關於識字教育的書籍,心中便浮現這一念頭:『閱讀真的很重要』。」

在此向每一位出版人、出版學人、行動者致敬。

(隔周刊出)

■答•Alison Baverstock

MBE,金斯頓大學出版學教授,倫敦大學城市學院及金斯頓大學出版學碩士課程創辦人,其研究探索自助出版、出版營銷,並把研究融入社區項目,成立服務軍人家庭的Reading Force項目和金斯頓大學的共讀計劃Big Read

■問•唐健朗

倫敦大學學院資訊學系博士,主力研究出版工業和文化,以及知識生產和資訊傳播機制,現為金斯頓大學出版講師