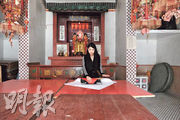

【明報專訊】告別一個地方之所以很難,往往源於其盛載的回憶。逾400年歷史的茶果嶺村封存了多少故事?這個市區其中一個僅存的寮屋區將重建成公屋,清拆期限踏入最後倒數。4月20日,村內長幼街坊和關心這村的人將共演《百家》茶果嶺村社區劇場,趁街巷未被拆卸之前,為未褪色的回憶留下紀錄。導演威威說,告別也可以是開心的。這是一場慶祝茶果嶺村歷史,以及村民生命故事的慶典。

背景

項目:《百家》茶果嶺村社區劇場

目的:茶果嶺村村民與關心村子的人透過戲劇工作坊共同創作,以游走式社區劇場呈現村中故事,在告別之前守護這片土地的記憶

人物:茶果嶺村村民、關心茶果嶺村的人

不同世代 不同回憶

茶果嶺村位於藍田與油塘之間,住在這條依山傍海而築的古村是怎樣的體驗?自5歲搬到這兒、現就讀中三的Yanna說,她家外面有一片空地,鄰居會種花,她家人以前會種百香果樹,「沿着鐵網一直爬到很外面」。村中隨處可見植物與小動物,在她眼中,這條村常常沐浴在陽光下。

另一街坊珍姐在茶果嶺村出世,現與丈夫和孫兒孫女住在茶果嶺大街一間三層鐵皮屋。她憶述以前茶果嶺村興旺,人口密集,餐廳店舖眾多;現在村民只餘約三分之一,食店數來數去也只有「榮華」、「開記」兩間冰室,冷清不少。

二人居住年代與區域有別,自然對茶果嶺村有不同印象。Yanna家近繁華街,珍姐說該區很多老街坊已搬走,她不熟悉新住戶。珍姐順道說起,茶果嶺村曾以海天廣場為界,兩邊人較少來往,連打麻雀也分開打。為什麼?「以前黑社會那些呀,那邊人就不過來這邊,這邊也不過去,一過去就打架。」後來黑幫勢力不再,所謂界線也瓦解了。

那是Yanna沒經歷過的年代,但她的確很少去「海天」的另一邊,每次穿梭街巷總覺好玩。二人說着說着又找到些共通點,譬如Yanna也吃過茶果嶺村名物「狗仔粥」;珍姐認為昔日第一代「狗仔粥」較好吃,那是由紙廠旁那家人烹煮,兼賣豬骨粥、炒麵,曾是她固定的早餐店。由「狗仔粥」說起,珍姐再介紹回憶中「煙煙韌韌」的砵仔糕、由魚肉打成的新鮮魚蛋,彷彿當年的味蕾享受仍留在舌尖。

村內村外 集體創作劇本

「平時一個人是不會無緣無故去說,我發生過什麼事」,《百家》茶果嶺村社區劇場導演、「因乜解究應用戲劇」團員威威說,正如珍姐、Yanna上述就村中美食的交流,街坊只要聚在一起說起某個話題,故事自然傾湧而出。社區劇場的劇本就是這樣以村民的口述歷史發想,通過戲劇工作坊共同創作,再由導演整理文本。威威說團隊也有些貪心,希望劇場能訴說這條村1960年代至今的經歷,故在村民的生命故事以外,亦結合一些史料,「變成有理和有情的段落」。4月20日演出分為兩場,觀眾將由導賞員引領游走茶果嶺村,參與並觀賞由珍姐、Yanna等素人演員呈現的村中故事。

「因乜解究應用戲劇」團隊過往以應用戲劇連結社區,曾為大坑西邨和香港仔創作社區劇場。不過這次茶果嶺村項目,最初並不是由他們策劃,而是一位多年前與該村結下緣分的社工。

1993年Eric在茶果嶺鄰舍輔導會中心任實習社工,最近5年頻繁回村,想為這條即將被清拆的村做點什麼。去年中秋,他曾向街坊提出舉辦社區藝術活動,但欠缺相關經驗,無從入手。他曾上過戲劇課,後來想到以劇作記錄社區,「如果街坊走了之後,他們就算(安置)去了深水埗、啟德、油塘也好,都可以有個戲或紀錄片重聚」。構想誕生了,但推動初期處處碰壁,街坊紛紛表示無演過戲,戲劇太深奧了。「我自己都沒什麼信心,當時個人好虛,貼海報時也不知這樣做是否正確。」

他逐一聯絡街坊,首先邀得包括Yanna在內的3位年輕街坊參與,然後輾轉認識了珍姐,亦有一些關心茶果嶺村的村外人加入。在鄰舍輔導會茶果嶺中心的吳主任引薦下,他聯絡上村內路德會聖馬可堂,幸得教堂提供綵排場地,更積極支持整個項目。到了今年2月,導演威威正式加入,一同策劃社區劇場。Eric把過往從村民收集的故事寫成劇本初稿,交予威威;同一時間,威威深知街坊對戲劇陌生,遂邀請他們參與戲劇工作坊,探索動作、聲音等基本戲劇元素。

記憶寄存戲劇錄像

有了劇本初稿後,威威着街坊就文本構思幾個定格動作,最終劇本共6個戲劇段落,不少取自集體創作。「我更像是拋磚引玉」,他透過與素人演員聊天,將他們提出的元素組裝成劇本。

Yanna以往沒太多演出經驗,曾覺得要面對觀眾說話太難,想過退出。後來她與其他演員變得熟絡,亦開始感受到好玩之處,「威威會讓我們玩遊戲——其實不知道遊戲是做什麼的,劇本出到來才知道是劇本有的場景」。排戲過程中,威威不斷強調想演員覺得「好玩」,不單是他準備的戲劇活動,而是眾人也能以另一種角度建構、重塑生命經驗,從中找到趣味。

趣味以外,Yanna和珍姐亦找到箇中意義。Yanna說:「如果自己是沒有辦法改變(清拆)這事實,那就為茶果嶺做少少事,留下回憶。」珍姐深感認同:「在茶果嶺村咁多年,(不想)什麼回憶也沒有,只憑你口說,別人感受不到。」劇本將重現茶果嶺村的歷史事件,讓觀眾一窺村民昔日生活。村中事物日後不復存在,至少記憶可寄存於戲劇錄像裏。

外來者:在茶果嶺村找到共通點

Eric從珍姐口中得知很多村中故事,譬如昔日大如貓的老鼠橫行,曾有嬰兒被老鼠咬斷手指。說到這,另一位受訪的素人演員詩兒突然插話,朝珍姐問道:「真係㗎?我看到(劇本),想着『點解咁誇張嘅?』」她演出的段落包括這段「老鼠史」,故尤其深刻。

這次參演的素人演員不止街坊,也有像詩兒一樣關心茶果嶺村的村外人。威威分配角色時,會安排負責創作的演員演出同一段落,亦考慮過他們能否與情節共感。詩兒其中一個角色是飾演離開故鄉、前來香港打工而住在茶果嶺村的人,她從自己身上找到共通點,因她同樣是「外人」來到這條村。以前她住過坪洲和長洲,在茶果嶺村感受的人情味與昔日生活經驗很類似,「一進來第一個感覺就像回到小時候住的地方,又是周圍都有些『地雷』,未住過的人會覺得不習慣」。熟悉場景還有「踢拖」的街坊,「外面市區很少」。種種感受不只令她與村民產生共感,也是她個人對離島生活的懷念。

威威想起自己第一套社區劇場,那時同樣以村外人身分為大坑西邨創作。「所謂局外人和局內人,很多時候是很模糊的。」他固然不如村民熟知搬遷安置事宜,但仍可擔當陪伴角色,亦期盼演出能讓村內外的人明白:「我是可以表達的,想怎麼說就怎麼說。」重建計劃當前,想保留的往往不能盡如人意,無力感油然而生。日子倒數之際,戲劇是讓人表達的出口。

告別與慶祝

茶果嶺村重建消息一出,吸引不少村外人前來懷緬,但威威不希望大家只見到一條「要拆」的村,而是記得其有趣、溫暖、好玩的一面。Yanna和珍姐希望藉這齣戲為茶果嶺村留下紀念,威威聽到也被觸動,因街坊不論在這裏待了十多年還是五六十年,他們的生命經驗不應像粉筆字般被擦去,「它值得我們用一些方法記住、去『玩』,跟大家一起像慶祝這件事——即使我們現在要離開」。

Eric最初為社區劇場項目取名「吾家遷尋話別茶果嶺」,名字反映了他當時沉重的道別心情。威威反而覺得道別也可以是開心的,後來改名「百家」,以表達集結了茶果嶺村眾多家庭的故事,箇中情感甚至可延伸至村外其他地方。即使這裏要被清拆,村民各散東西,威威希望「百家」寄語:「我們(街坊)還是曾經的『百家』,未來還是『百家』的一分子,很希望將大家的記憶,覺得開心、值得紀念的繼續傳承下去。」

告別與慶祝真的能共存?「其實真係好唔捨得嘅」,珍姐的人生始於茶果嶺村,一下子要告別談何容易,但她亦明白城市要發展,政府要重建,村民不得不走。「既然喺咁嘅情况下,咪面對佢囉!咁啱有咁嘅(社區劇場)計劃出來,我就諗即管參與一下。」她爽朗地笑了幾聲,「自己都有一個好嘅回憶呀嘛。」她唯一念念不忘是舊街坊日後有否聚腳點,無奈地說:「拆埋四山(公立學校),鄉公所又拆了,仲邊度有地方?完全係無地方。明年嘅天后誕,無埞聚腳㗎啦。」珍姐是四山公立學校的畢業生,民間多年來爭取保留這所具73年歷史的學校,惟政府表示原址保留會使興建公屋的建築成本大增約3億元,學校未來數月將被拆卸。重建計劃只會保留茶果嶺天后宮和羅氏大屋,四山學校的牌匾、部分建築物料等則交予房協考慮展示。

寮屋區特色之一大抵是「瓹窿瓹罅」的探險感覺,記者跟隨Eric前往珍姐的家訪問,一不小心也走錯路。社區劇場特意採用游走式,觀眾看表演的同時,也可感受很快不復存在、寮屋區獨有的社區環境。團隊希望仍住在村中或已搬走的街坊前來觀賞,每場將預留兩成名額予街坊。威威表示他們事前與居民溝通,「一來(演出)打擾了人們生活,而其實這也是一個很重要的邀請,告訴他們有些人與街坊演戲,你的故事可以這樣轉化和表達出來」。《百家》社區劇場反應熱烈,公眾名額短短3天內已爆滿,有興趣讀者可追蹤項目IG帳戶(@chakwoling_project)。