【明報專訊】1983年,林振強入行三年,其時盧國沾正發起非情歌運動,而林本人寫非愛情題材的比例也不少。以他寫給三位鬍子歌手的歌為例,像林子祥的〈究竟天有幾高〉、李龍基的〈稻草人〉和盧冠廷的〈深山行〉,都不難聽出夫子自道况味。至於寓言體的〈笛子姑娘〉(葉振棠唱),經他在專欄證實後,如今歌迷莫不知悉是悼亡妹之詞。不過,大眾注意力始終集中在他較具噱頭的作品,畢竟廣告界出身的他創意實在搶眼。果然該年〈激光中〉就成為他首支全年十大金曲,到1984年勁歌總選40首候選歌中,他一人包攬10首,單看歌名像〈夏日寒風〉、〈愛到發燒〉、〈H2O〉和〈電光霹靂舞士〉,無疑他正帶領樂壇步入電光熱能全面發射的時代。

樂壇快歌勁舞當道,林振強的脫韁想像力如魚得水,不過當年還是詞評人的林夕卻寫了一篇〈盧國沾的嘆息〉,把林、盧詞作並列,斷言「前者重於新,後者貴乎深」。這固然是確論,相信強伯本人也毫無異議,何况《壹週刊》創刊時他自己不就「度」了一句「不扮高深只求傳真」嗎?但問題是:他寫情是否真的不能深?

他確不慣直接深挖感情,反而偏好把人物置於特定處境中,因此不少論者指他非常依賴橋段,例如「說謊/假裝」和「對無知物件傾吐衷情」(〈傻女〉就是糅合了這兩條絕橋)。循此軌迹,他走上對敘事體的探索,也就順理成章了。

「敘事三段體」的試驗

講故事一直是香港流行曲弱項,這固然可上溯至傳統文學對抒情的偏好(如普實克指中國抒情傳統強於史詩,不過他談的是小說),但主因大概還是在於粵語填詞的難度:對字字協音的執著、(自1980年代起)對口語入詞的抗拒,都使營造細節步步維艱(見拙文〈廣東歌本質考〉)。不過林振強甫入詞壇,便交出一首講故事佳作:由林子祥、劉天蘭、詩詩三人輪唱的〈三人行〉(1981)。歷來詮釋〈三人行〉者眾,有指它寫一個人童年、少年、成年三階段對寂寞的逐步體會,也有視作三個人分別述說共通的孤獨處境,甚至有認為它描繪了具亞氏保加特質的一群。章法上,它以三段正歌(verse)分敘人生三段經歷,姑且可命名為「三段體」。詞人同類創作,流行的還有林子祥〈追憶〉(1984)和陳潔靈〈當天那真我〉(1986)。

為何他對三段體情有獨鍾?我推想是源於他聽英文歌的經驗。林振強念中學時曾組雷鳥樂隊,至1970年代初負笈加州柏克萊,那兒是民謠搖滾重鎮。他當時在彼岸聽的歌,曲式的一大特徵,就是把「主歌-副歌」(又稱AB曲式)重唱最少三遍,這就自然形成了三段體結構。這類歌信手拈來便有Both Sides Now(Joni Mitchell)、At Seventeen(Janis Ian)、Vincent(Don McLean)、The Boxer(Simon and Garfunkel),當然還有〈三人行〉原曲The Unicorn Song(Peter, Paul and Mary)。〈三人行〉基本上沿襲原曲構思,只不過把獨角獸改為飛象罷了。今人論1980年代廣東歌喜談東洋影響,但不可不察的,是許多作者實際上是聽英文歌長大的。

〈當天那真我〉寫女孩成長,經歷無數喪失:「記起那天尚束孖辮那一天/我家中那隻鳥兒無聲的死去」、「我記起在青春中那一天……有太多妥協教夢兒無聲的粉碎」、「我記起在秋之中有一天/你似風中的一片葉兒曾經飄過」。日前觀賞為加州山火籌款的FireAid,Joni Mitchell雖年逾八旬行動不便,但看她寶座上獻唱Both Sides Now,女王架勢依然十足。此詞大意是:兒時觀雲,輕柔像鳥羽峽谷,轉瞬卻傾盆雨下,明暗兩面難以參透;到少年初嘗愛情,長大面對人生,也應作如是觀吧。我不禁想像,強伯年輕時每天從收音機聽到的,就是這種好歌。

〈當〉副歌寫星空(星/曾在晚空望我/問/問我淌淚為何),它不復是一般情歌裏的背景點綴,而搖身一變為萬物定律之隱喻。當詞人對這定律加以詰問(凡是渴望永久的/何故不能長伴我?),無意志的自然界卻只以靜默回應,這就賦予了哲理的深度。〈追憶〉也異曲同工,末段「徘徊悠悠長路裏/今天我知道始終要獨行」的情感力度,無疑由「看木偶」和「初喝酒」兩段敘事層層疊加而成。與同樣內省人生歷程的外國歌比較,例如Nick Cave的People Ain't No Good(《史力加2》酒館一幕播出那首),那種洞察和坦然是相通的。

當然,本地歌多數不長於5分鐘,容納三段敘事彷彿已是極限,那自然犧牲了內容幅度。英文歌往往不止於三段體,像Don McLean的American Pie(張國榮當年唱它參加歌唱比賽)便洋洋灑灑六大段,差不多囊括了一段搖滾史。林振強為回顧1960年代本地band壇,追憶「那個季節我也有在場」,也用三段體寫過一首〈開路先鋒〉(又是林子祥唱):第一段記泰迪羅賓,第二段寫他的音樂啟蒙者Anders Nelsson(據說他入行前切磋詞藝的對象,就是這瑞典人!),第三段還列出了群星譜。可惜那曲子短小精悍(Dire Straits的Walk of Life),不利細節發揮,因此它雖極具歷史價值,效果卻是平平而已。

林振強敘事詞雖不乏佳作,但在其作品目錄裏數量較少,因此以往學者鮮有專門討論。2023年香港公共圖書館網站新增「林振強歌詞手稿」特藏,包含一些未公開的創作,從中可發現詞人花在這方面的心力其實比想像中多,只不過它們並非每首亦得以面世,才塵封舊手稿中。

手稿裏的家庭情事

寫給林子祥的〈明天怎麼過〉(1982)由披頭四兩首名曲You Never Give Me Your Money及Eleanor Rigby拼湊而成,是比〈每一個晚上〉更早的「創造性改編」(但它聽來新潮的電子爵士編曲,則只是襲用Sarah Vaughan的Songs of the Beatles版本而已)。它描寫公園老人默然懷念相中老伴,絕對是題材新鮮的非情歌,「疲倦面孔仿似一張孤單的破氈」的巧喻也是詞人本色。但只要對照初稿,當發現詞人本來更具野心,他最初構思的是雙線並行的故事:

B1 凳中的老人/陪伴着他只得一隻灰黑老狗/皮爛又瘦……

B2 坐街的怪人/殘舊面盆他當枕/不理街中車聲/無名及姓……

B3 公園的那邊/從前望天的老翁今已經搬遷/已登了天/

坐街的怪人/陪伴着他今天多了一隻老狗/灰黑帶憂……

初稿B1段記述與老狗相依為命的老人,B2段則講述流浪漢故事,兩條情節線在B3段結合:因老人逝世,狗由流浪漢接收,「老狗」於是成為連結兩位孤獨者的橋樑。誠然這構思並非林振強原創──保羅麥卡尼的Eleanor Rigby原詞,就分述了教堂打掃的老婦,以及無人前來聽其講道的神父;兩條情節之交匯點,是神父為老婦主持喪禮。林振強此時處於臨摹英文名曲的習作期(〈三人行〉也是如此),但這無損他開拓新寫法的意義。最終唱片公司拒用此版本的原因不得而知,但他似乎對「兩位孤獨者相遇」的橋段念念不忘,後來為林子祥填的〈這一個夜〉,大概是它的簡化版,但論構思精巧便有所不及了。

這批手稿反映他屢次嘗試藉三段體寫家庭情事。有些詞乃安排予新晉歌手演繹,雖能面世,但或多或少需作修改,像杜德智〈挺腰歌〉(1986)記慈父勉勵歌者挺腰面對挫折,歌名卻遭改成輕輕鬆鬆的〈一於無問題〉。但更多作品胎死腹中,未獲發表,包括〈妹妹的婚禮〉(1985,手稿指擬由賈思樂唱)、〈鴿子的故事〉(1986,他就同一旋律寫了兩稿,結果唱片公司採用了名為〈孤身旅者〉的版本,由林子祥唱)、〈月亮最圓的地方〉(1987,原擬周華健唱,其時周尚未回港發展)。還有一首為黎明填的〈為弟弟開心〉(1990),它雖不是用三段體寫成,但祝福弟弟蜜運成功的題材也別開生面:「一起乾兩杯/高興了一回/共幼弟直說今次你好運」。最終寶麗金沒有採納它,改由公司高層簡寧另填一首大路情詞,成為歌手出道作。誠然強伯這詞填得有點牽強,遭退稿也不無道理。歌迷不妨試哼出來,猜猜是黎天王哪首名曲。

寫給商台DJ周美茵的〈沒有忘掉的面容〉(1989)也是典型三段體,分別寫六七歲「婆婆來港探望」、十二三歲「看巡迴戲班」、十六七歲「父母分手」。當中第二段看似炒〈追憶〉冷飯,但翻看初稿,原來有一整段給硬生生刪掉了,那段是這樣的:

在十二三歲/離奇生了病/老僕瓊姐/緊張得要命/

求神佛包庇/涼茶強迫喝盡/那面容至今未忘掉

在歌詞加插人名,是英美敘事詞標準做法(像大衛寶兒的Major Tom,米高積遜的Billie Jean,還有Taylor Swift的外婆Marjorie),可是放諸廣東歌,不是變成空洞符號(林自己就填過Maggie和Linda),就是淪為惹笑口語歌標記(像莫大毛和尖沙咀Susie,這差不多直至Serrini的金毛玲出現才見改觀),因此不難想像為何唱片公司要求詞人改寫。那「瓊姐」到底是誰呢?以下是一闋出自《串燒洋葱頭》的打油詩:「平日瓊姐梳條辮,我娶妻時佢梳髻;今朝瓊姐搭火車,辭工返鄉下睇睇」,她正是林振強家中老僕。看來〈沒有忘掉的面容〉是詞人苦心孤詣的自傳式作品,可是,出於香港樂壇對「過於落實的細節」的莫名偏見,心血就此白費了。順帶一提,強伯那些令人捧腹的洋葱頭打油詩,不少也是用三段體寫成的。

手稿裏還有一首為郭小霖寫的〈種朵花給我〉(1987),還標明了他構思的音效,包括直升機轟炸聲和電台新聞蒙太奇。它講述哥哥在戰火中催促弟妹逃亡,臨別依依寄語(妹妹願你懂扣鈕/我再不可不可以代扣好破褸),還叮囑他們戰爭結束後「種朵鮮的花給我在這山丘」。與同期反戰歌相比(像陳少琪〈亂〉、因葵〈吶喊〉),其境界可謂勝一籌,更具備電影感(那時《再見螢火蟲》仍未上映呢)。無奈這首〈種朵花給我〉從未獲面世機會,依我推斷,它就是《愛情蝙蝠俠》大碟內名為〈殺戮戰場〉的純音樂(它同以直升機聲效開場);而唱片公司看重的林氏詞作,反而是〈愛情蝙蝠俠〉和〈小霖秘笈〉一類搞笑歌。直至7年後,林振強為鄭秀文寫了反戰的〈薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉〉(1994),才算實現了〈種〉的未完任務。

直言不諱之必要

對寫作人而言,遭退稿或要求重作,痛苦不足為外人道。1989年開始他對敘事體熱情稍減,卻寫了一批直面時局之作,在那敏感情勢自然難逃一剪。像寫給周潤發的〈怒吼〉,改訂為〈飛砂風中轉〉才得以推出;又如寫給陳慧嫻的〈怒風的無奈〉,也須重寫為〈憂鬱,你好〉,稿紙上他向監製苦苦哀求:「唔好再改,我冇力了!」,怠倦之意溢於言表。

作於1990年2月的〈國際嘉年華〉,改編自巴西名曲Lambada,起筆便是「東歐那四面/泛起吹不散的自由頌」。「自由頌」一語該有所本,因1989年柏林圍牆倒塌,同年聖誕伯恩斯坦在柏林指揮貝多芬第九交響曲,並把歡樂頌改為自由頌。林振強罕有地在手稿加入英文註釋:The original song seems to be quite high-spirited, full of hope, & saying something. (Don't know what ‘WORLD BEAT’ is, but the world is surely beating to the rhythm of freedom & democracy),這是他鮮有展現嚴肅態度,看來他對游說唱片公司採納此詞期望甚殷。可惜他最終還是未能如願,後來重寫了名為〈人生嘉年華〉的版本,由蔡齡齡灌錄推出。

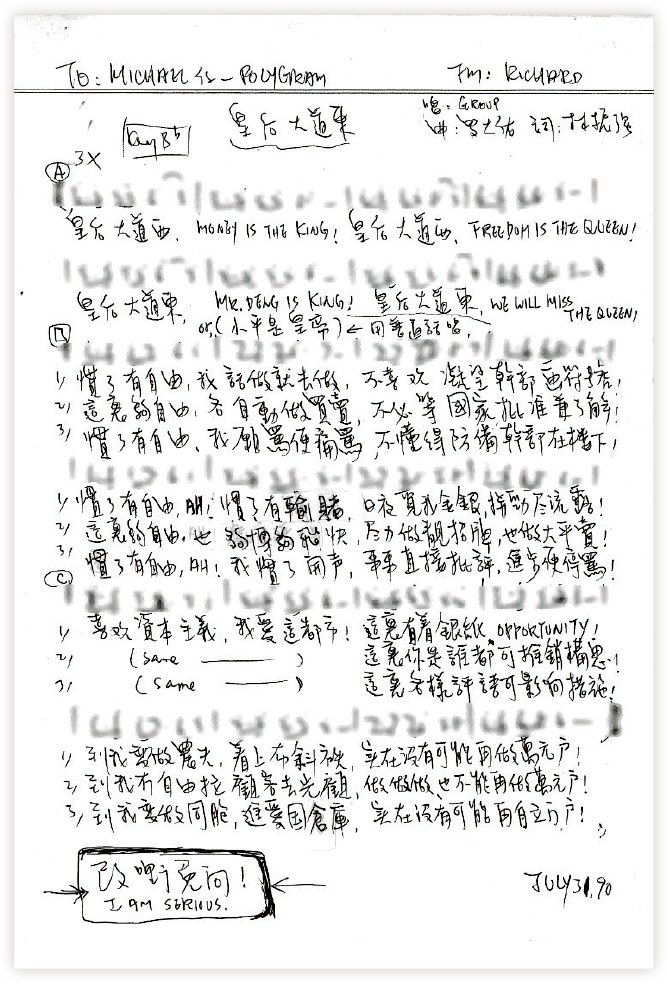

同年7月,他又寫了一首異常直率的資本主義頌歌:

這裏夠自由/各自動做買賣…/事事直接批評/進步便停罵……

喜歡資本主義/我愛這都市/這裏各樣評語/可影響措施……

在手稿末端,他煞有介事地註明「改嘢免問!I AM SERIOUS.」,此舉是否與〈國際嘉年華〉被退稿的經歷有關?我們無從得知,但看來這一回他深信直言不諱之必要。最後唱片公司並無採用林振強這版本,反而選取了林夕的漫畫筆觸:「這個正義朋友面善又友善/因此批准馬匹一周跑兩天」,對,這就是傳誦一時的〈皇后大道東〉。林夕版本嬉笑怒罵,驟看反而更像林振強昔日作品,相反林振強單刀直入,劈頭首句即「皇后大道西/Money is the king/皇后大道西/Freedom is the queen」,論藝術效果未必勝於林夕,卻反映他捍衛真我的意欲愈加強烈。

一般人印象裏,林振強是嬉戲人間的「洋葱頭」,觸及政治的作品也比同輩如潘源良、周耀輝或劉卓輝少。如今手稿出土,才讓人驚覺他動起真格時,筆鋒原是如此直接,更因而發表無門,這才是他不以政治詞見稱的真正原因。

他寫過一篇詼諧的〈填詞赤裸FAQ〉,對於監製要求改詞,他半自嘲地說:「檢查(米缸)還有沒有存貨,沒有便忍氣吞聲,把詞修改。但後來我厭倦了忍氣吞聲,兼且愈來愈少生意,所以我退出了填詞界」,這委實是陶潛「缾無儲粟」式的剖白。固然他在1990年代初期還是創作了大批成功的主流情詞,但據林太憶述,他自2000年後特別製作了一個印鑑,刻上「作品出門 恕不修改 敬請諒解(歡迎閣下自行刪改)」,每次交稿時即蓋此印。而自該年以後,他面世的作品合共少於20首。到底這是他健康轉差之故,還是對樂壇意興闌珊?又或如其名句所言:「不須有人讚/只須我仍覺好玩」,當流行工業強迫創作者矯厲質性時,那便難言是「好玩」的事了。