【明報專訊】教育局在本學年推行新修訂的《音樂科課程指引》,更新重點包括建議讓學生賞析粵劇及演唱粵曲等,以加強推廣中華文化及促進價值觀教育。但其實相同建議,早在2003年已曾提出,只是至今仍成效不彰。香港教育大學文化與創意藝術學系教授、粵劇傳承研究中心總監梁寶華一語道破箇中原因,「關鍵是仍然有很多在職音樂教師,根本不懂得粵劇,而教育局和校長又不支持在職進修,既然不懂便索性不教」。他形容在學界推動粵劇文化,如同拉牛上樹,十分困難。

師生唱子喉、士工滾花互道「午安」

上課鐘聲響起,天主教伍華小學音樂科科主任賈詠雪徐徐步入音樂室,學生隨即起立,賈詠雪氣運丹田,以子喉、士工滾花唱出︰「各位同學……午安呀……」孩子們也馬上用相同的唱腔回應︰「Miss Kar……午安……呀……」對於這種非一般的師生問安方式,旁人或許側目,但伍華小學的學生卻習以為常。賈詠雪笑言︰「約9年前,當我第一次用這種方式跟學生問安時,他們的反應是打冷震,覺得『你搞乜呀』!但時至今天,同學們對粵劇文化已經很接納,不會再覺得奇怪,這是我欣喜的地方。」

在本港,伍華小學是少數在推動粵劇教育上走得較前的學校。早在2014/15學年,校方已應教育局藝術教育組的邀請,就《粵劇合士上-梆黃篇》教材套作試教。自此經歷逾10年的摸索與嘗試,伍華小學現已建構出一套校本粵劇課程,除在正規音樂課,讓各級學生全年有約2個月課時專門學習粵劇音樂的基礎知識外,學校同時提供拔尖課外活動,包括成立粵劇小組和粵劇合唱隊,並積極參與不同比賽、表演及交流,令有潛能的學生得到更適切的栽培。

事實上,要在學校營造某一種教學氛圍,學校管理層與前線教師的齊心支持,缺一不可。伍華小學校長馮朗坦言,從功利角度看,推動粵劇教育,無助學校收生,但值得思索的是,教育的本意是什麼呢?「我希望同學在小學階段,能夠盡量在各方面都涉獵一些,讓他們開心玩着學。」他又謂,粵劇不單是音樂藝術,也是文學,學生在音樂課堂所看到的粵劇劇本,就如同閱讀文學作品,有助提升孩子的文字素養,「同學也可藉着不同角色,例如將軍、婢女等人的說話,學懂從不同人的角度去思考,擴闊他們的思維」。

原主修西方音樂 為育人「半途出家」

課程設計和剪裁,就由榮獲「全港中小學音樂教師粵劇教學獎2022」小學金獎得主賈詠雪操刀。原以為這位音樂教師,自幼受中國音樂薰陶,殊不知她說︰「我大學主修聲樂,副修合唱指揮,以前無接觸過粵劇,最初連工尺譜也不懂得看。」除了想配合更新的課程指引,也本着育人育己的精神,原本學習西方音樂的賈詠雪「半途出家」。

「作為一個音樂教師,因為無粵劇底子,我覺得自己需要學,亦很想學;於學生來說,因為現時的音樂教科書,九成素材都是關於西方音樂,我想提供多一個方向給小朋友,有了認知,最終是喜歡西方音樂,還是中國音樂、粵劇音樂,再由他們選擇。」為此,賈詠雪公餘時不斷進修,2014至2019年,持續參加由教育局組成的粵劇專業社群,既學習基礎知識,也學習課程的單元設計;在2023年,她更報考香港粵劇學者協會與倫敦音樂學院合辦的粵曲考級試(演唱),並順利通過第六級。

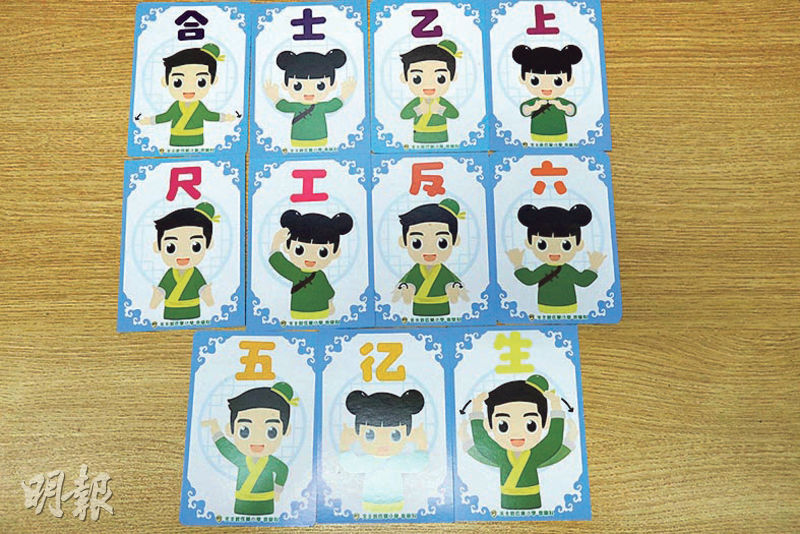

自創「工尺律動」 邊唱邊做學記譜

習得一身「功夫」的賈詠雪,為讓孩子更有趣地掌握粵樂的記譜法,她自創「工尺律動」,以邊唱邊做動作的方式,幫助他們學習工尺譜。有了這個基礎後,初小學生先學小曲;中小因為漸懂「依字行腔」,便學白欖;高小則學士工滾花。

付出了無數心血與努力,賈詠雪最希望有天能看到這幅圖畫︰「我期望學生完成六年小學課程後,懂得欣賞和分析粵劇,也認同它是本土藝術、文化遺產,更高層次是,提升他們的國民身分認同感。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第543期]