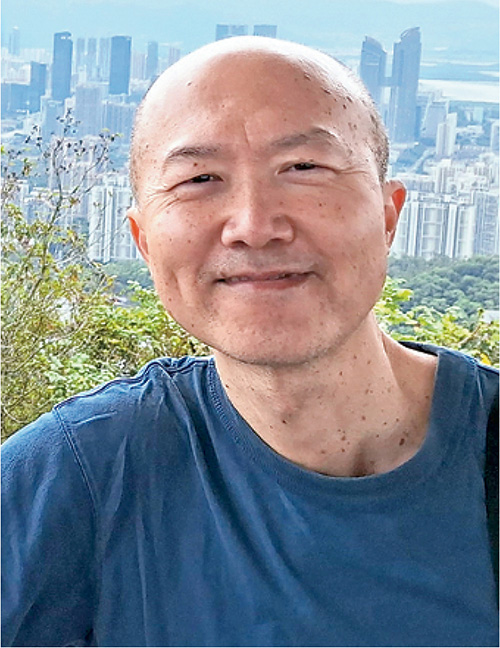

【明報專訊】從寶寶呱呱墜地一刻,不少父母都鍥而不捨去尋找育兒方程式,希望能得到秘笈,從此過着幸福美滿的生活。然而,香港家長教育學會(HKPEA)榮譽顧問、香港中文大學社會工作學系系主任及副教授陶兆銘卻一語道破這種家長教育的神話︰「成長本身,根本就無方程式。」他認為,在談管教子女之先,更重要的是家長先認真「執櫃桶」,當他們整理好自己的人生,不把個人負面經歷複製到下一代,自然有能力去應對育兒路上的種種困難和挑戰。

文︰沈雅詩

當坊間的家長教育,都是普遍重視parenting(親職實踐)時,陶兆銘說,HKPEA更關心的是parenthood(親職歷程)。「兩者的分別,在於parenting往往是提供做父母的方法、技巧;而parenthood則是重視為人父母的歷程,如何發揮其成長動力。」

自覺差勁 怎教也不會教得好

他續稱,parenting和parenthood兩者是互為影響,因此單靠閱讀教養書籍,很多時家長非但不能感到自己有進步,有時甚至會愈讀愈挫敗,「明明專家教的那十招八招,我已經全部學足,還說這些方法是證據為本的,但連證據為本的方法,我都用不到,行不通,那麼問題一定出在我身上」,陶兆銘一口氣說出不少家長的心聲。「當家長覺得自己差勁時,無論他怎樣教,也不會教得好,因為一個覺得自己差勁的人,是解決不到困難。」

他強調,自己並非否定parenting,的確,子女由嬰兒發展至小孩、青少年甚至成人,每個階段都各有不同需要,父母應該要有基本認知。然而,每個子女都很獨特,因此愛子/教子並無方程式,「成長本身,根本就無方程式。而子女和父母,其實彼此是在一起經歷成長。子女在成長過程中,會面對很多不確定的情况,父母亦然,他們同樣有很多未知數,很多不知怎樣做的狀况」。

勿把成長不幸延續下一代

那麼,為人父母,怎樣才能茁壯成長呢?關鍵在於「執櫃桶」!HKPEA前主席梁紹龍透露,該會推行多年的「香港賽馬會社區資助計劃:『心繫家庭』家長教育計劃」,其中工作坊的重點,就是幫助家長重整自己的內在狀態,「我們希望能夠引導家長回望個人的成長經驗,當中除了包括事件、經歷,也許更會涉及一些人,包括恩人或傷害過自己的人,再藉着反思,從而曉得不把過去成長的不幸,延續至下一代」。

陶兆銘表示,這個「執櫃桶」的過程,並不輕省,尤其是「櫃桶」亂得很的時候,要翻出很多本來不想見、不想再觸碰的東西,難免會有很多眼淚,但總要相信,這些眼淚,是可以幫助自己成長,走得更遠。「當家長能夠成長得到,子女自然也會成長得好。而不少家長在重整人生故事時,又會發現,原來自己亦有很多長處,也有一些經驗和方法,以及有很多資源,是可以幫助自己去面對大大小小的困難和危機。」

同行者互相扶持、取經

梁紹龍又謂,該會辦的家長教育工作坊,都是採以小組形式,「我們會提供指引,然後讓參加者圍在一起,傾心吐意。其實每次工作坊,有很多眼淚之餘,亦有很多歡笑聲」。

陶兆銘指出,在育兒路上,有「同行者」是十分重要。「因為很多時候,家長獨個兒面對問題,會覺得很孤獨,甚至會自我否定,『是否我做得不好?』、『我是否不合格的父母?』但假如能夠和其他家長一起傾談,便會發覺,原來其他家長,也可能一樣面對各種各樣的困難。」他笑言,試過有家長聽完另一個家長的分享後,頓時釋懷說︰「原來我都不是很慘,他比我更慘。」因此,這種互相支持,是有助家長釋放壓力,亦可從中互相取經。「雖然我們不斷強調,愛子沒有方程式,但個別家長某些經驗,確實可以啟發到另一個家長,是否都值得學習?或者嘗試把方法調校一下,更加切合自己子女的特質呢?」

轉角度思想 焦慮也值得感恩

常言道「養兒100歲,長憂99」。陶兆銘承認,現在做家長很不容易,充滿焦慮,焦慮會令人辛苦,但若能轉換角度去思想,能有這些焦慮,其實都值得感恩,「有幸做父母,有機會為子女擔憂,都是一種福氣來的。而有焦慮,也證明你緊張子女成長,如果一個家長完全無焦慮,這個可能是更加大問題」。

[Happy PaMa 教得樂 第548期]