【明報專訊】在20多年的教學生涯中,有一個孩子讓我特別掛念。與一般孩子相比,他顯得格外安靜、內斂,後來,我們發現他在學校沒有說過一句話,才知道他患有「選擇性緘默症」。這是一種社交焦慮症,患者在某些環境(如學校)會極度緊張,無法說話,但在熟悉的環境(如家裏)卻可以正常表達。在學校,沒有幾個人曾聽見過他的聲音,情形就跟《山下同學不說話》中的山下同學十分相似。

選擇性緘默症學生 在校不發聲

《山下同學不說話》講述的是作者山下賢二自己的故事。他在幼稚園入學那天,因為需要自我介紹而極度緊張,老師的催促讓他更加說不出話。從那天起,他再也沒有在家以外的地方開口。書中的山下同學,整個小學階段都沒有和任何人交談,同學們該如何理解他,與他成為朋友?老師和同學又該如何接納他?繪者中田郁美用纖細的鉛筆線條勾勒角色的輪廓,配合低彩度的油彩,將山下和同學的神情細緻地表現出來。我們從山下的表情可以感受到他的孤單,始終不肯說話的倔強,在課堂搗蛋的樣子,都讓我們從說話以外,對山下同學有了更多面向的認識。

有一次老師拿着山下畫的圖畫,向全班解釋山下同學把人物的嘴巴畫得開開的,是因為他其實很想和大家說話。然而,畫面裏的山下只是閉着眼睛,面無表情,冷漠地趴在桌上,絲毫沒有老師所說的那種渴求,也沒有終於被人理解的那種喜悅。這個對比讓人思考——老師的解釋,究竟是真正理解他,還是只是自己一廂情願的想像?有一次,老師責怪吵鬧的學生,要他們向山下學習,這更令山下成為同學針對的對象,他們會取笑他,在玩躲避球遊戲時故意用球砸他。慶幸山下的同學其實也是友善的,有一次家長日學校要求所有學生都要朗讀自己的作文,結果山下用錄音的方式來完成這任務。當他的聲音第一次在教室裏響起時,全班都安靜下來,甚至連曾經欺負他的同學也露出驚訝的表情,主動向他釋出善意,化解不和。

看見孩子獨特之處 用不同方式傾聽

有選擇性緘默症的孩子並不是不會說話,他們只是選擇在自己覺得安全和沒有壓力的環境下,才暢所欲言。我的學生和山下同學很像。在學校,他幾乎不發出任何聲音,但我們知道,他在家裏是可以正常說話的。疫情期間,學校需要學生錄製短片,影片裏的他,聲音清晰、流暢。那是我第一次聽見他如此自在地說話,當下既驚訝又感動。我原本期待,這次的突破能讓他慢慢在學校開口,但現實終究沒那麼簡單。這孩子最終都像山下同學在畢業禮時回應校長一樣,用我聽不到的聲音跟我說話。即便如此,我依然感謝他。因為他讓我明白說話不是唯一的表達方式。沉默的孩子並非空白地存在,他們的聲音只是以另一種形式存在——可能是畫畫,可能是文字,也可能是某個瞬間的眼神交流。

山下同學的故事,以及我的學生,都讓我深刻體會到:教育的目的,不單是讓孩子「符合標準」,而是看見每個孩子的獨特之處,並給予他們成長的空間。沉默的孩子,也有屬於自己的聲音,只是我們必須學會用不同的方式去傾聽。

也許有一天,當他們準備好了,自然會開口。而在那之前,我們能做的,就是耐心等待,並讓他知道——即使不說話,他的存在依然重要。

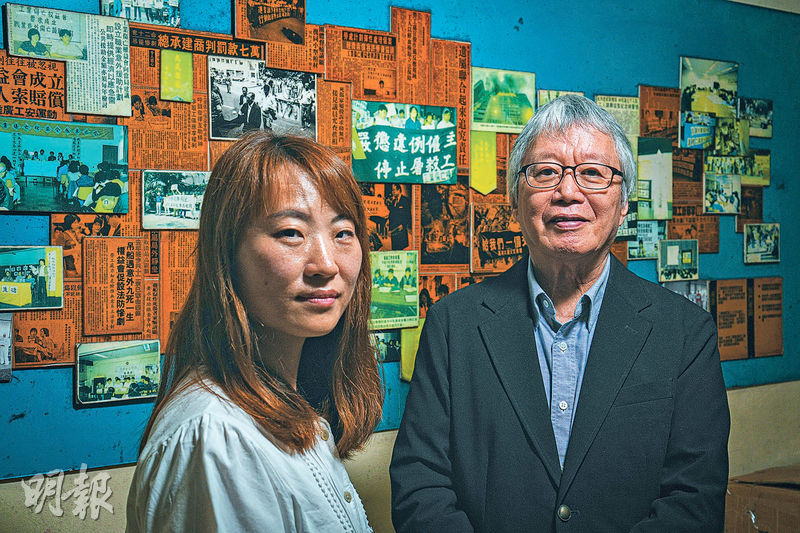

文:何彥輝

(現為港澳信義會小學校長,20多年來,倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展,相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。)

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第550期]