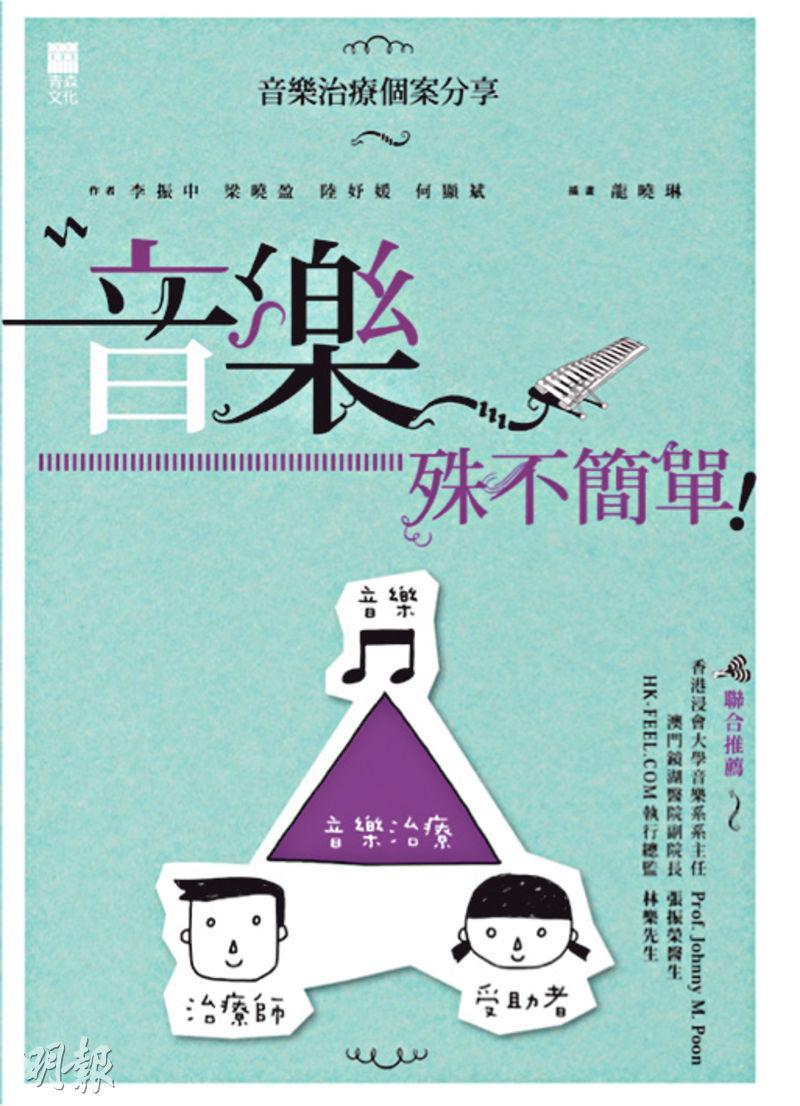

【明報專訊】音樂早在數萬年前已在人類文明上佔着重要位置——在洞穴裏,我們的祖先不但在牆壁上繪畫,更以骨頭製造樂器,從種種非語言的探索中認知世界。音樂的力量奧妙深雋,而現代科學更證明了音樂具有臨牀的治療效果。四名從海外學成歸來的音樂治療師,親身見證過音樂撫慰人心,以及促進健康的事實,攜手寫成《音樂殊不簡單》一書,分享自己曾參與的音樂治療個案——讓自閉小孩透過音樂打開心窗,讓病人勇敢面對復康過程……音樂治療,又豈止彈彈唱唱這般簡單。

哼搖籃曲 早產嬰安靜下來

在新生兒加護病房(NICU)裏,寧靜得肅然。這裏的早產嬰兒,身上不是插着喉管,就是接駁着多種醫療儀器。澳門的全職音樂治療師陸妤媛(Vivian)就在這樣的環境下,跟只得24周便出生的早產嬰兒哼着溫柔的搖籃曲,讓哭得厲害的寶寶平靜下來。寶寶果然愈來愈安靜——Vivian後來更改用結他伴奏,以提升寶寶對外界刺激的忍耐力。寶寶愈來愈乖了——在數節治療過後,寶寶從不會安靜、對外間缺乏反應,到後來會對人微笑、依偎及眼神交流,讓終於看到寶寶笑容的媽媽很感動。這就是音樂治療﹕一門根據臨牀研究而發展出來的專業治療,音樂治療師透過各種臨牀音樂的應用,幫助受助者達到不同非音樂性的治療目標,包括心理、情緒、認知、社交、溝通與身體機能的範疇;服務對象亦多元化,如患有神經發育障礙人士、有情緒健康問題人士、認知障礙症患者及復康治療人士等等。所以,在音樂的運用上,音樂治療師會協助受助者彈奏樂器、一起合奏,或改編創作等,以鼓勵他們參與療程。

熟知病理心理學 度身訂做療程

《音樂殊不簡單》的四位作者,皆從海外取得音樂治療師專業資格。他們都是音樂愛好者,但何以不成為演奏家、作曲家、音樂教師,他們自有一套看法。李振中(Victor)說﹕「我以前也有教琴,但這比較像是單向的知識傳送。我更想以自己音樂上的能力去幫助沒有機會接觸音樂的人。」一向喜歡音樂的梁曉盈(Angel)則說,音樂治療的神奇之處在於受助者在治療過程當中的音樂參與並沒有絕對的對與錯,所以能夠提供一個安全的空間讓受助者更樂於去參與探索,通過治療的過程達到幫助康復或情緒復元的目的。這等神奇故事在書中比比皆是——在兒童深切治療部留院的病童,接受過手術,怕得不肯讓輔導師走進病房,於是Vivian便以結他為他彈奏熟悉的兒歌作安撫,教他以音樂發泄情緒,並借玩樂器讓他訓練大小肌肉;患有自閉症及中度智障的阿當,曾暴躁地猛扯Angel頭髮,但隨着非洲鼓的訓練,他漸漸學會跟人溝通及管理情緒。「每次為受助者設計治療方式時,我們都要為他/她找出一個可確實達到的目標,如改善肌力、情緒等等,然後才構思怎樣運用樂器幫助他們訓練。」Vivian說。比如說,為了延長一名腦中風患者的站立時間及上肢的協調性,Vivian便設計了一個手鐘練習﹕把手鐘放在桌上,讓受助者的重心往右邊轉移拾起手鐘,彈奏自己最愛的首本名曲。

所以說,音樂治療師的工作殊不簡單——除了對音樂有一定的造詣,亦得熟知病理及心理學,才能為不同需要的患者度身訂做療程。求學美國的何顯斌(Pan)就憶起自己在美國的繁忙學習——音樂治療學生除了得修樂理及音樂歷史等課程和學習多種樂器外,還要讀心理學,亦要涉獵其他學科如言語治療及職業治療的知識;本科畢業後還要經過達1200小時的實習、再考試,才能正式成為一個註冊的專業音樂治療師;而且上課歸上課,真正面對挑戰的還是靠實戰經驗——Pan實習時曾跟幾名同學到一間精神病院為曾犯刑事的病人作音樂治療,誰知防不勝防,一名病人突然對一名女同學露體;而Vivian實習時,對着一班鬼馬活潑的小朋友講故事,不到兩分鐘他們嫌悶即作鳥散,Vivian才知道她要更生動活潑才能吸引小朋友。而音樂治療師需視乎受助者的興趣,沿用他們喜歡的音樂——從書中所見個案就已見兒歌、粵語金曲、流行曲等等,而Vivian及Angel更曾嘗試自己毫不熟悉的音樂——Hip Hop。Vivian笑說﹕「有個女孩子很喜歡Justin Bieber的Boyfriend,於是每節治療我都會跟她一起rap,rap到舌頭也打結!」

「並不是一般music group」

即使音樂治療在西方世界的成效已備受肯定,美國及加拿大不少醫院、特殊學校、精神病院皆有駐院的音樂治療師,部分地區如印第安納州更把音樂治療納入州政府醫療輔助津貼中,香港的音樂治療發展顯得十分遲緩。Angel指香港的全職音樂治療師「三幾隻手指數得晒」;四名作者中,只得在澳門鏡湖醫院工作的Vivian是全職音樂治療師。一些非牟利機構偶爾願意運用基金或撥款嘗試音樂治療,但不願建立長期的合作關係。「但是音樂治療是需要長線的計劃,不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。」Angel無奈地說。有時,音樂治療師的工作還常被誤解,以為他們不過彈彈結他唱唱歌,讓大家歡樂的過一個下午就算。Pan便澄清:「音樂治療中每一個細節,如樂器和音樂的選用都由音樂治療師細心選擇,而且在過程中我們會留意受助者的表現,如有沒有跟其他受助者/ 治療師有交流互動等等,所以並不是一般的music group。」

因此,為了讓更多人認識音樂治療,這四個人走在一起,分享自己的故事,但求更多人能受惠於音樂治療的力量。

註﹕四位作者將於7月17日晚上8:30於書展「紅出版」攤位舉辦分享活動,跟讀者親身交流

【音樂治療師最愛的樂器】

音樂治療中所運用的樂器並沒有限制,視乎受助者需要及治療環境而定,但每件樂器皆有不同音質及特效,四位音樂治療師也有其最愛的樂器。

Vivian選Quackler﹕「這是一個搖動時會發出笑聲或鴨子聲音的模擬動物發聲器,聲音趣怪搞笑。醫院的醫生們都很喜歡,稱這樂器也同時治療他們。」

Angel選鼓﹕「鼓外形吸引、有型,所以年輕人會很喜歡。而且打鼓並無分對錯,即使大家以不同節奏敲打,亦有一種一致性。」

Pan選結他﹕「結他很快就能營造一種音樂環境,打破跟受助者之間的隔膜。結他也很適合用於感官統合較弱的小朋友身上,讓他們感覺結他的震動。」

Victor選琴﹕「鋼琴/電子琴本身夠長,可以讓治療師坐在一端,讓兩、三個人一起合奏。」