【明報專訊】躁動之時,不如讀歷史。萬事有因,歷史川流不息,尋得來龍,自有去脈。

四年前,港英龍獅旗於七一遊行中受注目,更有人舞旗到中聯辦示威,惟除了港澳辦主任魯平批評鼓吹港獨者是「傻瓜」,香港人大都不當一回事。

四年後的今天,「港獨」卻令政府草木皆兵。教育局稱,教師鼓吹港獨或被「檢討其註冊資格」;六名立法會參選人亦因港獨立場,被取消資格。

「二○一六年,是港人有史以來首次認真討論港獨。但諷刺的是,這竟發生在香港回歸中國後。」

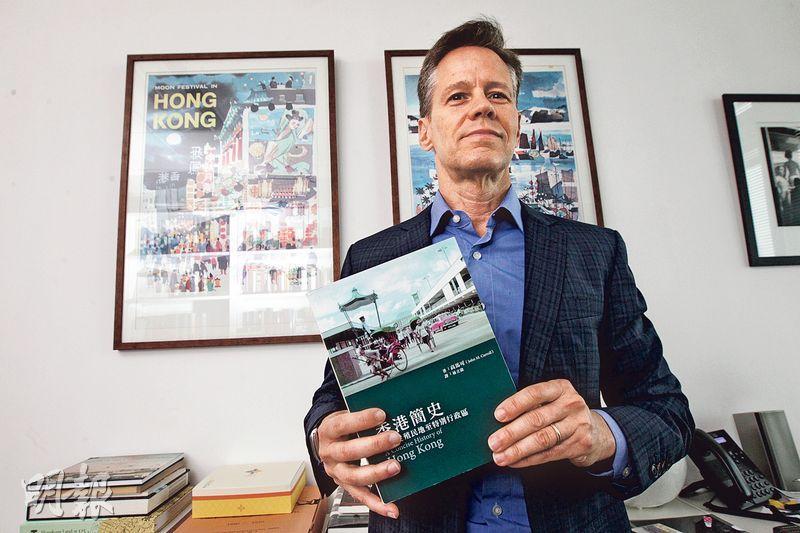

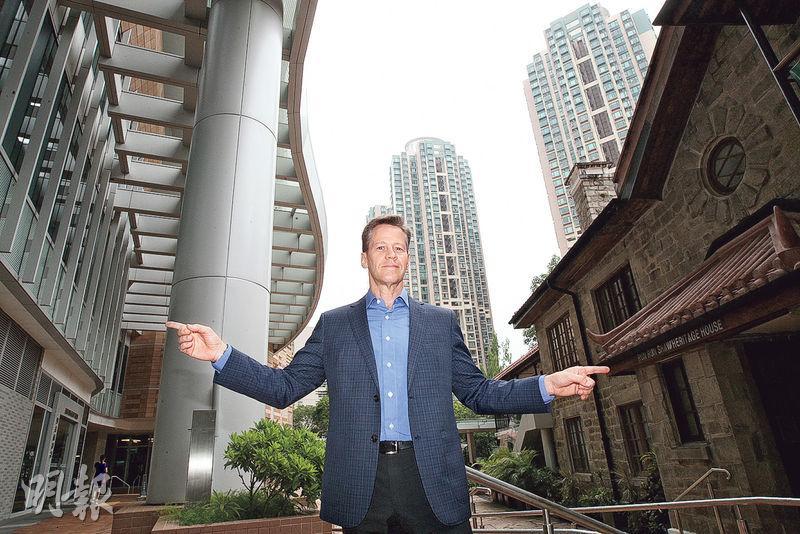

著有A Concise History of Hong Kong(《香港簡史》),梳理香港百多年殖民史的香港大學歷史系教授高馬可(John Carroll)說。

「港獨」思潮背後是近年漸強的本土意識,「人們最近都在關心廣東話的未來,這陣子多了許多廣東話字,像小巴車身的廣告。這是七十年代,我小時候沒見過的。」

高馬可父母是美國人,他卻在香港北角長大,讀蘇浙小學,會說廣東話。

真普選中共從未承諾過

前幾天英國駐港總領事吳若蘭在facebook直播,一些港人留言要求英國收回香港。訪問中,高馬可說,緬懷前朝,有時是因不滿現狀,「六十年代的台灣,有人讚美日本殖民統治,其實也借此批評蔣介石。」回歸十九年,由舞龍獅旗到提出獨立,港人的不滿愈見強烈。最大的一次爆發,是二○一四年,中央通過八三一框架「全面落閘」後,「我要真普選」的雨傘運動。

港人疾呼「我要真普選」,認為說好的「民主」貨不對辦,但高馬可反問:「中共何時承諾過民主?」他理解港人憤怒,傘運期間,亦多次到金鐘送食物。「香港人當然有充分理由憤怒,但我非一面倒認為中方食言,他們其實從未作出任何承諾。」他說,《基本法》及《中英聯合聲明》的條文模糊,「其實並無確實說明香港會變成怎樣」,卻為港人帶來期望。

翻開《香港簡史》,當年《中英聯合聲明》(《聲明》)談判前後的爭議,或已為今天埋下伏線。八十年代初,英方不斷嘗試推動香港政改,惟中共一直反對英國在港推行普選,視政改為英國九七後操控香港的計謀,亦擔心香港實行民主,會引發內地提出同樣訴求。

中英未達成共識

一九八四年,港英政府提出代議政制改革,於八八年增加立法局直選議席,九七前逐步擴大直選比例,被新華社駐港代表許家屯斥責違反《聲明》,意在九七後染指香港。(翻查新聞,許說:「有人不按本子辦事,要將香港成為獨立政治實體或半獨立政治實體。」)最後,英方妥協,承諾在一九九○年《基本法》公布前,不會推行大型政改。

事實上,中英於《聲明》中並未達成共識,《聲明》本就有不少灰色地帶,以便各自表述,例如香港維持「現狀」五十年不變,卻無說明何謂「現狀」;雖說「立法機關由選舉產生」,「選舉」定義卻各有說法,許家屯甚至稱「協商」也是一種選舉,《基本法》亦同樣模糊。

高馬可在書中指出,中英對《聲明》及《基本法》各有詮釋,中方堅決維持香港殖民晚期的政制「現狀」,特別是立法局功能組別,因功能組別議員一直反對任何民主政改議題。另邊廂,末代港督彭定康不斷利用灰色地帶推動政制改革,引來中方不滿。可見中共反對普選的立場,其實一路走來始終如一。

法治是殖民統治後期的事

港人的憤怒,除了來自政改碰壁,還有法治屢受挑戰。最近,梁天琦等被取消參選立法會資格;廉政公署前署理執行處首長李寶蘭,盛傳因調查特首梁振英涉收受巨款而被降職。「若問香港人,香港與內地有何不同,大家會答:法治。但法治何時開始成為香港特質?」高馬可認為,在百多年殖民統治中,法治確立僅最後二十年的事,「港英時代,由二十年代大罷工到六七暴動,常有人未經審訊就驅遂出境,中文傳媒亦常被審查。」

「我很難說梁天琦的事在港英治下會否發生,但首先,在殖民時期,他們連參選機會都沒有。我們也別忘記,當時僅有少數華人進身政府高層,首位女性及華人布政司陳方安生的出現,已是彭定康年代。」翻查資料,一九八二年,香港才有首屆區議會選舉;八十年代中期,逾半高官仍為外籍人士;九十年代初,香港才出現首個政黨並首次直選部分立法局議席。

殖民歷史要看多遠?

「港督麥理浩一九七一年來港時,已知道香港要回到中國手中,他在十年任期內做的事,都是讓香港愈來愈好,好得讓中方難以駕馭。」「香港勝在有ICAC」的廉政公署,亦是其中之一。高馬可說,七十年代,政府成立廉署反貪,以建立管治公信力,惟香港自百多年前成為殖民地起,歷任港督從無正視貪污,「我是歷史學者,看的不止是近年的事。我覺得,問題是很多人只看殖民時期最近十至十五年,但其實香港走了許久的路,才去到這一步。」

香港去殖化最成功地方

歷史學家看的,不止近年,也不限一地。若由全球政治脈絡下看香港,回歸過程其實十分順利,「這又是另一個諷刺,去殖化(decolonization)可以很棘手,香港是全球去殖化最成功的地方,港人卻高興不起來。」「若我們看一九四七以來其他獨立的前殖民地,印度雖成功去殖,卻分裂成印度跟巴基斯坦,暴力事件不絕。不少非洲前殖民地也問題叢生,成功例子之一是加納,也有不少流血衝突。」他說,香港的交接沒有流血或暴力衝突,甚至政府高層的變動亦不算大,「唯一失業的政府高層,就是為了失業而來港的末代港督彭定康。」

憤怒源自大陸化

「在全球去殖化的大視野下,其實香港的路走得非常不錯。當然,不代表人們不值得擁有更多,但應分得到的和真正得到的,很多時候是兩回事。」他認為,港人的憤怒,除了來自沒有「真普選」、對經濟的擔憂,還有所謂「大陸化」。「其實,我不太理解,當人們說『大陸化』時,意思是什麼。」

香港與其他殖民地之別,在於去殖而沒有獨立,卻是回歸中國。「我們都甚少提及香港曾是殖民地,講『去殖化』。我們沒意識到,現在發生的是『去殖化』,大家討論的卻是『大陸化』。」他補充:「我很難想像,如何去殖而不『大陸化』。」

香港、大陸之別,源頭甚遠,但肯定的是,自中共立國,為保留香港作為對外窗口,一直「河水不犯井水」。「自一九四九以來,中共最成功的政策,就是容忍香港繼續當英國殖民地。當年大躍進、三反五反都一團糟,但其間中共基本上都讓香港偏安一隅。」

《香港簡史》敏感內容被刪

當香港人說「大陸化」,也許是擔心法治、言論自由倒退如內地。二○一三年,中華書局將高馬可的A Concise History of Hong Kong(二○○七年出版)翻譯為《香港簡史》,被發現刪去敏感內容,如李柱銘批評把港人交給中國,等於把猶太人交給納粹、多數港人「寧受英國殖民,不想被中國統治」等,引來審查疑雲。

高馬可當時身在英國,收到記者電郵查詢,方知有兩個版本。中華書局對他解釋,刪減版只印了四十本,「他們說是用來測試內地巿場,希望內地出版商有興趣出版。」中華稱誤將「內地版」拿到書展,賣了三十七本,餘書高馬可從未見過。

內地版改字眼

但中華書局在內地應有發行網絡,何不自行出版?高馬可笑說:「對,有人說我可能太好蒙混,但我覺得譯者真的譯得很好,我很感謝他。若他們事先問我,我很可能會答應。其實,就算現在的版本面世前,我已答應將天安門『屠殺』(原文為massacre)改為天安門『事件』。他們說『事件』是內地較常用的說法,我同意。這是兩難,你願意略作修改,讓更多人看到,還是無法出版?」他希望讓內地讀者了解香港如何複雜而引人入勝,「內地讀者對香港的歷史印象頗片面,像是鴉片戰爭中被英人竊走、被壓迫的殖民地、資本主義天堂、遍地黃金的城巿等。」

「我覺得這未必與學術自由有關,因我其實願意略作修改。我在意的,是他們沒先徵詢我同意。不過,最後反倒讓這書在書展中變成熱門書, 我也很高興。(大笑)」反而他認為,九七以來,最讓他憂慮的是銅鑼灣書店店員「被失蹤」事件。「最可怕的是,(中共的)這些說法沒一個說得通,而我覺得,中共甚至根本不介意人們信不信。」他說,過去中共像與香港有無形協議,放任港人「你想做什麼都行,甚至賣政治書都可以,但現在這協議像似已打破。」

二○四七的香港走向哪裏?

一九八四年,中英簽署《中英聯合聲明》,在無香港代表下,為香港前途一錘定音,被喻為盲婚啞嫁。回歸十九年,不少當時未出生的年輕人提出「前途自決」,甚至獨立。

「我不評論香港應否獨立,但香港獨立的唯一可能,就是中央同意,惟中央不會同意。就算香港能政治獨立,亦不易生存,因香港在殖民時期已靠內地供水、食物。而且就算獨立了,港人治港,商界、地產界仍有很大影響力,不能解決所有當下問題。」包括貧窮、貧富懸殊。

香港特質如何保留?

「五十年不變」已不可能,二○四七的香港,走向哪裏?「我不知道。《聯合聲明》簽署時,人們的假設及希望,是中國會變。這些年來,中國在經濟上變了很多,政治卻沒有變過。某些方面,習近平甚至有點走回頭。但我認為,香港再次回到中國治下,與中國愈趨融合同時,保留自身特質十分重要。問題是,香港的特質正是由其殖民經歷而來,如何將之保留?」

筆者在殖民統治下長大,對殖民統治似魚在水中,渾然不覺,對港英歷史更是知之甚少。高馬可在本地學校讀小學、初中,他笑說:「我直到做博士研究前,對香港的歷史也一無所知!你要知道,殖民政府不想教歷史,因為小孩會問,為什麼我們是殖民地?」這位歷史學者,原來以前中史科年年不合格:「這麼多朝代全都得背!」但他笑說,常於校內的歷史科比賽得獎,「因為不用背得那麼辛苦嘛。」

讀歷史,不在背誦,而在思考。香港人,如何尋回來時路?