【明報專訊】黑膠唱片迴旋着一個黑暗的漩渦,卜戴倫憂鬱的頌唱着How many road must a man walk down,世界上的戰事仍在繼續,電視上播映着太空船登陸更遙遠的星球,年輕人仍住進狹窄的劏房,人們又再在馬路上踏着單車,回到大自然自耕自足的路上,這個跟六十年代某一天一般的景象,然而卻是2016年當下香港的一天,一個也許未來將會緬懷的年代已悄然來臨,而且漸行漸近。

音樂論政

今年的諾貝爾文學獎頒給的不只是卜戴倫,而是他屬於的那一個年代,就是六十年代。那是一個搖滾樂與政治抗爭、反主流制度、反建制主義相互結合的時代。今天年輕一代也喜歡復古買回一部黑膠唱片機,播放着同樣古典到六十年代的舊歌。我們還是嚮往着邊看法國前衛電影邊抽着煙的日子吧!那些33轉黑膠唱片轉着轉着,像一個迴旋的黑洞把人心都吸下去。

事實上這是我們在懷念着一種別人的生活,像卜戴倫六十年代跟The Rolling Stone、The Doors所過的那種生活,這不是我們獨有的一種情感,而是每一個失落的年代都會嚮往着一個別樣的年代,目下香港的年輕人都覺得自己身處的世代實在平庸不堪。像我們窩在香港這個肚臍眼般的城市,視覺寧可放到美劇那個宏大的超級英雄世界,又或是英劇那個唐頓莊園般的華麗生活,即使是首爾江南區也比當下好!

近年香港街頭音樂busking愈來愈在年輕人之間流行,無論游走於維港兩岸碼頭、中環蘭桂坊、時代廣場都有,一些如Buskic、The Flame、JL Music等小樂團都熟口熟面,這一代的年輕人已是走出band房走上街頭,音樂在分享以外也傳遞信息,外國有反警權過大的民謠歌手Ben Harper唱到國際知名,也有Rodrigo y Gabriela為墨西哥少數族裔發聲,走在街頭的音樂因為沒有納入建制,將有更多空間作出對社會的控訴。西九「自由約」每月露天音樂會成為城中街頭音樂人聚集的地方,還有月光下看電影,絕對惹人想起六十年代胡士托的風情。

手藝回歸

記得小時候一家八口一張牀,跟今天劏房的擠迫戶差不多。那年代什麼都是家庭式手工作業,插膠花、釘珠片、車公仔衫、剪線頭,然而這陣子香港少年人圈子中卻是一種手工藝復興,這陣子聽見年輕朋友去半農半X一點不奇怪,一邊上班、下班變身農夫自耕自食的大有人在,不少年輕朋友都說要搬到新界、搬到離島去種田。更多年輕人會投身「兄弟皮藝」自製皮具、用上懷舊織布機的Cloth Haven、自家養蜂釀蜜的Hong Kong Honey、魚菜共生的「川上農莊」,這些都是將手作仔重新復興於香港,就像城市來一次文藝復興。

繼台灣電影《練習曲》踏單車環島遊的熱潮下,踩單車文化在香港年輕一代實實在在落地生根,一聽到環保、再聽到健康,新世代一定buy。深水埗有單車文化概念店HOLI Cycle,實行搞出不少設計單車,區內有單車導賞團、單車寫生團,還推廣作為單車友善社區,店舖中甚至有古老的六十年代鳳凰牌單車出租。現今連領匯商場也分一杯羮,在不少商場內出租著名單車品牌Strida的三角單車。近日甚至有見一些西裝骨骨的年輕才俊,竟然也在中環踏單車返工,實行低碳生活,今年的香港單車節在中環舉行,竟然一下子匯聚了4600位城中單車騎士參加,不可謂不瘋狂了吧!

嬉皮再臨

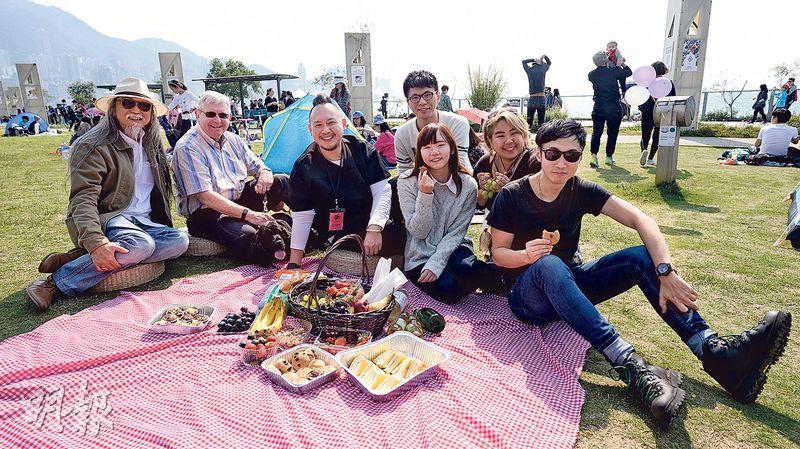

昔時六十年代在三藩市的Haight & Ashbury Street,曾經由金斯堡(Allen Ginsberg)與凱洛亞克(Jack Kerouac)掀起的嬉皮運動,他們被稱為「垮掉的一代」(Beat Generation),其實今時今日香港的青春一族何嘗不是擁有這嬉皮的特質,近日的「非常()德」行動,就在九月將上環德輔道電車路鋪上了草皮,還放置一些木工家俬,變身成一個大笪地那樣的悠閒周末市集。近年假日不少年輕人也聚集組成Park(ing) Day,這個源自美國的市區小草地運動,不過是三五知己假日在路邊車位鋪上野餐布,然後在城市中看看書、野野餐、聊聊天。

少年人也模擬德國成立「黑暗中對話」,也有在社區組織「大樹菠蘿文化節」,或者入梅窩組成「與牛同行慢騎遊」,石硤尾有「習慣×自然」城市農耕藝術,舊衣再循環的有Green Ladies,聖雅各福群會有Up-cycling賽馬會升級再造中心,回收街市超市食物的社區惜食堂,整個城市有種百花齊放的熾烈氣氛。

年輕一代的創意社企,今天美國有流浪嬉皮巴士去內華達沙漠參與Burning Man活動,以色列有集體社區Kibbutz,丹麥的生態公社Svanholm自成一國,我想近年的菜園村就曾發展到類似的集體生活模式,或者馬屎埔村也是如此。而這一代追求農作生活的朱凱廸,曾先後走遍德黑蘭和阿富汗生活的感受,如今回到香港住的是元朗,他曾經在他鄉追尋的,如今落實到在本土追尋,從一種理想主義,落實到一種覺醒的過程,要經過看過苦難看過偉大才會感受得出隱隱的覺醒。

文藝復興

今年很多社會的當權派,也許還記得六十年代的認祖關社運動,大批香港學生文人回國報效,上山下鄉,好像幾十年一個翻騰,許多人最終才發現運動背後的荒謬真相。幾十年河西現在大家又都變了臉,從前那一代所追尋的,偏偏今天卻看不過眼年輕人繼續追尋!

香港沒有經歷過台灣那個脫離祖宗崇拜的年代,那時出現謾罵中國醬缸文化的世代,令一代年輕人面向西方尋找自我的價值觀。香港的本土性大抵只有片紙隻字的文藝,自詡我城是浮城、迷城、廢城、無城,卻終歸未能撫慰一代青春燥動的心。

六十年代的知識分子可以辦小報、自印小書,影響力所及無遠弗屆,像捷克的米蘭崑德拉的《笑忘書》、美國的凱魯亞克的《在路上》、黑人民權領袖馬丁路德金的《我有一個夢》、南美哲古華拉《摩托車日記》(The Motorcycle Diaries)……其實一眾官員們理應知曉每所大學為何如此反特首的校監地位,任何一個政府最大的反對者往往就是知識分子,文學、電影、音樂總能找到自己的空間。現今社會上隱隱然有一種肅殺的氣氛,思想的解放、文藝的創作都極為薄弱的世代,年輕人的心理束縛非常巨大。先前看北京衛視《我是演講家》的節目,一個個舉國能言善辯的社會精英,無論說話的節奏與動作都無懈可擊,然而題材不斷圍繞在愛國、愛社會的主旋律之上,全國的辯論演講精英眼界還是如此,怎不教人看得昏昏欲睡!

媒體革命

六十年代是個火紅革命的年代,法國五月風暴、布拉格之春、日本反安保學生運動、美國石牆暴動等,回應全球的社會運動,六十年代香港有個年輕人叫蘇守忠,受越戰的反戰浪潮啟發,穿著一件反加價的外套坐在天星小輪門前,六八年有一個中文為法定語文運動,六九年尾有一個保衛釣魚台運動,以及後來七○年維園集會警察打傷多名示威者。

香港從來國族的概念都很薄弱,像縈繞整個六十年代影響巨大的「人人為我,我為人人」精神,總是別人與自身的關係,截然不同於西方世界宏觀的國家與我的關係 : "My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." 甘迺迪總統說的。

六十年代辦報是革命黨的宣傳政治、開導民智的工具,昔時街頭派發「號外」已是影響力最快的媒體,今時今日網絡Facebook與Instagram、Twitter絕對是意見領袖重要的宣傳途徑,記得早前伊朗群眾運動、台灣的太陽花革命、香港的雨傘運動,背後FB & IG的影響力不容小覷,它同時將你的感覺你的驚恐你的激憤傳給幾百個、幾千個、幾十萬個同道中人,這才真是水滴石穿的巨大力量!最近一次選舉時的網絡「雷動計劃」就是為了影響選舉而產生,可惜最後因諸種原因而未能全功,然而運用網絡發動群眾力量的年代已然來臨。

我是看到我城的青年人有着一份素樸的自由精神,思想與行動都膽大起來,你愈是壓迫我愈是反抗,社會充沛着內在的沸騰的狀態。美國自由主義的精神仍然是年輕人的選擇,這絕對是一個新世代實踐的契機,世代總是有幾個先行的啟蒙者,一如六十年代的馬丁路德金、哲古華拉、更早前的甘地,我不敢說有些人的犧牲會踏平後來者的道路,但總要有人先行出來吧。

■關於作者

曹民偉

曾任《號外》、《君子雜誌》、Jmen等主編,內地《周末畫報》、《生活雜誌》特約作者;樹仁大學及HKU SPACE講者,《尋找他鄉的故事》節目編審,著作包括《有咁耐風流》、《再見.香港》。