【明報專訊】本月初,一條八米抹香鯨擱淺於意大利薩丁島沙灘,胃裏面是二十二公斤塑膠垃圾,能夠把這麼多的垃圾吞進肚,可想而知抹香鯨曾處身的海域是怎樣的景况。

每年從河流入海的塑膠估計有一百一十五至二百四十一萬噸,而地球上有五大海洋垃圾堆,分別在太平洋及大西洋的南北,以及印度洋。

不過有新研究指出,這些「垃圾漩渦」看來不是無間地獄,而是有別的出口。

但海洋可不是黑洞,綠惜地球環境倡議總監朱漢強就說,就像浴室不關水喉,計較裝水的是小盆還是浴缸都無補於事。

塑膠如霧 籠罩太平洋

垃圾漩渦是什麼?關注塑膠污染的組織 5 Gyres 解釋,它是塑膠垃圾隨海面大型洋流系統飄到同一地帶積聚而成的,若非被海洋生物吃下肚或沉到海底,會逗留至少十年。而在五個垃圾漩渦中,又數「太平洋垃圾帶」(Great Pacific Garbage Patch)最龐大,那是美國加州至夏威夷一帶的海域。有幾大?德國清潔海洋垃圾組織Ocean Cleanup根據去年一項研究指出,一百六十萬平方公里那麼大,約等於一千四百四十六個香港。有人稱它為「塑膠垃圾島」,不過5 Gyres就以成員五度到該處觀察的經驗澄清,所謂垃圾島並不存在,「這個傳說只會令塑膠污染問題一直延續,說得好像我們可以把它掃走就行」,「這些漩渦裏有塑膠聚集,但它們會不斷碎成細塊,然後散佈海上。在海洋,塑膠與其說像個島,其實更像霧」。

法國發展研究院(IRD)及國家科學研究中心(CNRS)二○一六年的一項研究就發現,垃圾在漩渦原來有出路。在太平洋,一些垃圾能「逃離」漩渦中心,前往南美海岸線,不過當然不會消失,總有地方當災,IRD的智利研究伙伴就觀察到自己的國家海岸收集了更多垃圾。

知道更多垃圾的漂流路線,世界自然基金會(WWF)香港分會項目經理(海洋保育)羅頌翹說,從執垃圾角度出發,「這是比較新的發現,對於要清理海洋垃圾時,可有多些方向,能更集中資源或有策略地計劃清理大行動」。當垃圾流出太平洋,就不是蹲在海邊就拾得到了。

巨型裝置海中收集塑膠

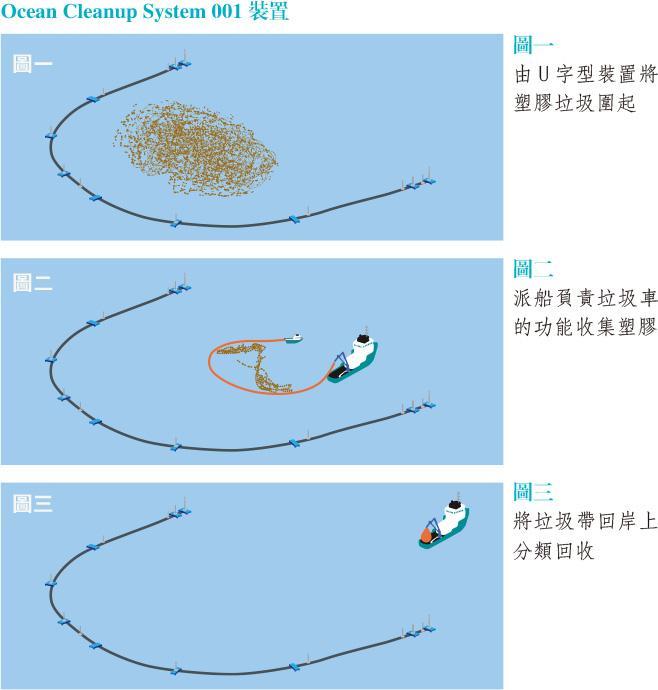

Ocean Cleanup一個行動,被視為異想天開。太平洋垃圾帶估計有八萬噸廢膠,組織的宏圖是五年清掉一半。Ocean Cleanup年輕創辦人Boyan Slat研發一個U字型的巨大裝置System 001,由長六百米的可浮欄柵及深三米的篩網組成,隨自然力量風及海流帶動,將塑膠圍在裝置中央,再由船像垃圾車般收集塑膠,帶到岸上作分類回收。

設計似乎簡單可行,不過備受專家質疑,這樣做可能會殺錯良民,危及海洋中的微細生物;而海浪也絕非容易控制,裝置隨時被冲散,變成海洋垃圾。裝置在去年十月成功安裝,結果今年一月就宣布要拖回岸,正是斷開了兩截,組織上月底稱已弄清失敗原因,數月內會重裝。

海中撈膠 治標不治本

絞盡腦汁,香港WWF及綠惜地球都說治標不及治本,不如源頭減廢。從太平洋回到香港,海洋垃圾源頭又是什麼?羅頌翹說WWF曾以GPS追蹤儀做測試,「結果顯示會流出香港近岸的水域,甚至有一隻去了台北,所以可以想像如果有垃圾跌入河,其實會回到香港的海。香港的海洋垃圾不一定來自某一個地方,我們自己都會製造這些垃圾」。而朱漢強則指出,「以海洋垃圾來說,我們大部分的地方都受外圍影響,特別是東西兩岸的地方,或港島南岸。夏天的水流是從珠三角流出的影響比較大,冬天就是深圳鹽田港,即新界東北那邊受影響較多,正是在那邊,垃圾收集基建並不是很完整」。

環保署二○一五年發布《香港海上垃圾的源頭及去向調查》,將帶簡體字標籤的垃圾分為「非本地源頭垃圾」,稱95%的垃圾來自本地,即簡體字垃圾佔不足一成。不過綠惜地球去年發起「短命膠運動——廢PET飲料容器品牌調查」,在香港十場淨灘行動中收集一千七百七十六個廢棄膠樽,沒將不能靠包裝辨別繁簡體的膠樽「入香港數」,而是分為「其他」,就發現簡體字膠樽佔38%。

近六成塑膠來自亞洲

朱漢強說全球近年針對海洋垃圾的討論很多,出現論述之爭,「是因為大家在爭話語權,以及誰的責任比較多」。他以知名環團的「海洋保護協會」(Ocean Conservancy)2015年一份報告為例,「報告顯示全世界55至60%的塑膠海洋垃圾來源地是亞洲五個國家,中國、菲律賓、印尼、越南、泰國」,內容稱選擇中國作實地考察是「因為有估計稱中國佔全球塑膠廢料泄漏28%」,亦是全世界最多塑膠回收地,直指對於國際解決污染的方法,中國或具重要角色。朱漢強解釋,海洋保護協會的運作背後,亦常見主要贊助商有可口可樂等巨企身影,被人懷疑立場是否夠獨立,而報告針對東南亞國家,但東南亞國家亦會反過來質疑誰是生產者?「某程度上是全世界最大的跨國公司,包括可口可樂、P&G、高露潔、棕欖、雀巢等。」

責任問題如何解決?

論責任,又分上下游。「全世界都有一個問題,區域污染是不論空氣、水或海洋垃圾污染,通常上游的人比較不着緊。」他舉台灣西面小島澎湖為例,「他們的膠樽八成以上都是簡體字,但哪有那麼多內地的遊客到訪當地?基本上便是海洋垃圾了。有些季節垃圾是從日本、韓國或東南亞吹過去,像澎湖這些中間地方就食晒。去到跨境的問題,誰處於下游或社經位置較弱勢,承受的就比較多」。他認為解決問題得靠雙邊合作,「對方也有意願去做,離不開加強監管,或執法、基建」。

下游注定硬食廢膠?綠惜地球仍在進行廢棄膠樽的品牌調查,預計八月交出年度報告,朱漢強稱要以此將大家爭論不休的責任問題變成「看得見」,說清誰有責任、有多少責任。「粵港海洋環境管理專題小組」二○一六年十月成立,環保署因應暴雨可能令大量垃圾從珠江流域城市流到香港,與內地合作建立通報警示系統、實時監控雨量數據、打擊非法倒垃圾入海。綠惜地球在數簡體字膠樽的百分比,朱說是「希望內地在小組合作上恰如其分做到其應有的角色,如果說5%膠樽來自內地,他們做10%工作就覺得仁至義盡。若知道有三、四成,角色就不一樣了」。

內地欠管制 減廢唯靠自願

內地管制上做多少少,台港海洋垃圾問題已可傷少些腦筋。他說康師傅是個諷刺事例,「內地的飲品仍未有生產者責任法規,它的膠樽就對周邊地方造成威脅。我們與台灣一起做品牌調查,發現內地最大的飲品生產商之一康師傅原本是台資,到內地生產,結果大量康師傅膠樽飄到台灣。如內地可推行相關法規,或具規模的企業在未行法規前做自願回收計劃,我們已執少很多」。是否天馬行空?「當我們推動到大企業可樂、維他、屈臣氏等巨頭自願在二○二五年或之前,回收企業製造的膠樽至少七到九成,大家就會指向中國內地,問其作為全世界最大塑料海洋垃圾的製造地,又承擔了什麼角色?」他相信會對內地產生減廢的推動力。說到底,「水喉關少一點,而不是只在後面拿水盆接水。人類製造塑膠速度之快,即使有海洋出口也追不上;而即使垃圾去到出口,還是困在最大的垃圾桶——海洋當中,離不開無間道」。