【明報專訊】由最近的地鐵站走到新蒲崗,要大約10分鐘,新蒲崗也沒有什麼大購物商場、打卡名店,顯然不是遊客周末之選,像是一個被人遺忘、不起眼的工廠區。但在新蒲崗「蒲」了10年的攝影師潘志雄說,他最喜歡新蒲崗沒有遊客、不商業化的老區感。他由2019年開始記錄新蒲崗的人和景物,分享這個社區的活力與光彩,計劃取名「新蒲光」,嘗試在這個鎂光燈不常聚焦的地方重新發現「光」。

變化裏記住今日面貌

潘志雄的工作室位於新蒲崗六合街的工廈,業主把一層大單位劏成十幾個不同戶型的劏房office,他隔壁鄰居是教製作手工紙的浪花花紙教室。「新蒲光」本來只是一個facebook page,他也沒打算舉辦相展,直到鄰居要舉辦市集,邀請他不如順便舉辦展覽,才促成他的第一次攝影展。「成件事好新蒲崗」,他形容,因為相片主題是新蒲崗,印刷相紙是浪花花紙教室的手造紙,相架是造紙時用來過濾紙漿纖維的抄紙框,是潘志雄特地找新蒲崗的木工朋友,利用社區的廢棄卡板再造而成。

他在大約2010年踏足新蒲崗,起初是來租band房夾band,後來順便在這區租office,工作完就去隔壁夾band,不經不覺就在新蒲崗出沒了10年,他覺得是時候認真看看這個地方,記錄這個地方,「我發現在新蒲崗差不多有10年時間,所以我想給自己一個功課,在這裏做一個project,跟攝影有關,當我拿起相機,我在這裏看到什麼」。從工作室的窗外可以看到正在興建的啟德發展區,潘志雄指指沙塵滾滾的地盤,「新蒲崗夾在沙中線鑽石山站和啟德發展區中間,我們不知道究竟將來會有什麼變化,所以在這個預視之下,我好想去做一個記錄,今日的面貌跟第二日的面貌,會不會很不同呢」。

目睹大磡村清拆 公民意識開端

在2001年,他也曾目睹過新蒲崗一場大變——清拆大磡村。「我小時候在慈雲山長大,慈雲山在黃大仙上面,所以黃大仙區、鑽石山區都是我熟悉的地方。」他在1970、80年代成長,當年大磡村是九龍區最大型的寮屋群,現在整個荷里活廣場、鑽石山站都是寮屋區,當他知道了即將要清拆大磡村,就拿着攝錄機打算去大磡村留念,「我跟普通市民一樣去打卡,那時我拿着部攝錄機去拍,純粹在外圍周圍八卦,看看take到什麼shot留念」。

「那個時間認識了一些人,他們比較active,會用影相、video去睇社區、介入社會,所以他們經常去大磡村記錄、拍攝。」潘志雄在清拆前夕的大磡村認識到其他攝影朋友,跟着他們去參觀大磡村街坊家,跟街坊聊天,發現原來不少村民未跟政府談好賠償和安置安排,「有一些比較硬朗、有牙力的可以編配到樓,有些綿羊小小的就編配到邊疆位,我記得以前有街坊編去元朗朗邊的臨屋區」。在2001年,元朗和朗屏西鐵站尚未啟用。他在大磡村流連大半年時間,見證街坊跟政府拉鋸,親眼目睹政府收樓的暴力,「好記得當時的場景,街坊還未談妥賠償和安置,他們就留在自己間屋,當時部門拉住一隊球隊那麼多人,去寮屋宣讀一張紙,說你這間屋已經不再屬於你喇,宣讀完就馬上鑿,撬爛間屋或者鑿爛玻璃,捉個人出來,把他從房子拉出嚟」。他說大磡村的清拆是自己公民意識的開端。

2019年仍見獅子山

大磡村被匆匆忙忙地清拆掉,街坊匆匆忙忙離村,但這片碩大的平地卻荒廢十多年,直到近年發展沙中線鑽石山站。所以潘志雄在挑選展覽的第一張相片時,選擇了一張看到舊日大磡村、今日鑽石山地盤的相片,相片在2019年拍攝,當時的角度還看到完整的獅子山(圖A),「今天同一個view去睇,其實已經看不到獅子山,因為現在沙中線的上蓋已經興建了一排居屋」。

最喜歡的工廈 相片隱藏彩蛋

潘志雄想像,清拆和重建將會是新蒲崗未來面對的變化。在展覽中,他最喜歡的是一張拍攝長江製衣廠大廈的相片(圖B),「長江製衣同以前南豐紗廠製衣級數差唔多,大約在1965年建成,大有街20至24號都是他們的,長江保留了第一和第二幢,都是同一個顏色,白色,但我覺得好靚,夠簡潔」。但這幢他最愛的工廈也逃不過清拆重建的命運,長江製衣集團已經入紙城市規劃委員會,申請重建成一幢29層高的非污染性工業大廈。

他也在相片中藏了一個彩蛋,相片在正午時間拍攝,太陽光從左邊照射大廈,路上行人的影子應該落在右邊,但影子卻在左邊,「點解會多了這個影子,當然不是我photoshop,其實這幢大廈的斜對面,是一幢新建的玻璃建築商廈,寫字樓來的,所以這張相同時有兩個光源,一個是太陽光,另一個是打在玻璃大廈再折射下來」。相片也折射了新蒲崗新舊交錯的變化,這座沒有出現在相片中的玻璃大樓是萬迪廣場,在五年前建成。

新蒲崗工業區主要圍繞八條街,分別是大有街、雙喜街、三祝街、四美街、五芳街、六合街、七寶街和八達街,一二三四五六七八朗朗上口,但又不像西環四街般只用數字命名,潘志雄特地蒐集資料,了解新蒲崗八街的故事。他說新蒲崗規劃時本來也想叫數字街,但為免跟西環混淆,就以數字為基礎改寫,「改這些街名時,1964、1965年的時候這裏發展的都是工廠,政府希望招攬更多人來這裏營商,所以改名懶係有意頭,大富大貴大有、雙喜、三祝、四美……」8條街裏,潘志雄最喜歡比較闊落的大有街,說它整齊乾淨不擠迫,這也是他喜歡新蒲崗的原因,「新蒲崗日頭好繁忙,但大有街行得好舒服,就算人流多也不會好辛苦,可能因為有8條街,不會集中在一條路,但觀塘唔同,開源道逼到不想行,又臭,任何時間都好多人」。但他也擔心,隨着沙中線啟用和新蒲崗改建在即,更多新商廈、商場建成,這個曾經可以用20元填飽肚子的老區,會變成昂貴的遊客區,「譬如好像我們這棟大廈對面,就已經是一幢酒店,不遠處的太子道譽‧港灣也是一個好貴的豪宅,你想像到,餐廳不同了,食物不同了,也貴了」。

對新蒲崗人情有獨鍾

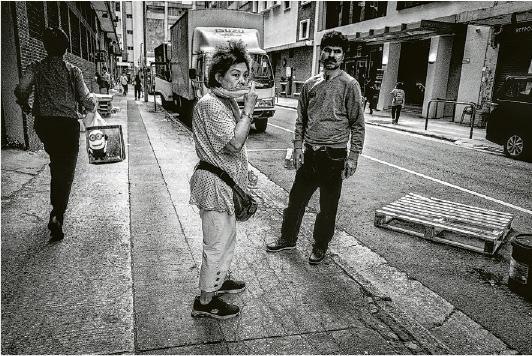

由大有街轉入其他數字街,街道稍為變窄了,同樣是一幢幢工廈,但潘志雄說每條街的光景也不一樣,尤其是出沒的人,「新蒲崗好多車房,新蒲崗的車房會把行人路都變成他們的工作地方,三祝街就維修小巴,五芳街就維修名車,不同類型的車行都會有」。和新蒲崗人朝見口晚見面,他一早認得街上每一個人,他指着相中車房外的南亞裔人士,「新蒲崗好多不同類型的南亞裔朋友,他們有不同街、不同堆,有不同工種,比如這邊維修小巴的幾間車房,聘請好多南亞裔朋友,八達街有南亞裔朋友做回收,收紙皮爛鐵,做夜更保安的又有,那個街頭又有一堆做運輸,在樓梯底上落貨」。潘志雄還偷聽到,即使是南亞裔人之間,原來也是用流利廣東話溝通。

「新蒲崗好多人在街上工作。」在新蒲崗街頭,街道被兇神惡煞、赤裸上身的大漢用貨物霸佔是平常事,在街上pack貨、上貨,還衍生出聘請人幫大貨車入咪表的工種。潘志雄回想常在工作室樓下看到一個滿身江湖味的大嬸,旁邊印刷廠聘請她每半個小時入咪表,不用入表的空閒時間,大嬸就坐在街上畫Secret Garden填色本,所謂最美的風景就是人,「這輯相除了landscape之外,我還影好多人」。

婆婆的身影

潘志雄對新蒲崗的人情有獨鍾,也源於2001年在大磡村遇到的一名婆婆。他叫她做阿婆,阿婆曾經因為賠償不妥而在大磡村瞓街,最後成功獲安置上樓,分配到黃大仙鳳德邨,但潘志雄卻在十多年後在新蒲崗工作室樓下碰到阿婆,「點解她會在這裏出現,上了樓點解不在屋企樓下公園,同師奶、阿婆傾偈,或者落中心,唔係,這都反映了城市規劃,當清拆一個地方時,打散了人的網絡,雖然阿婆搬走了,但她仍然每天推着紙皮車回新蒲崗找街坊」。他重遇阿婆時留下了自己的聯絡電話,沒想到阿婆周不時找他聊天送物資,一時送相熟麵包舖賣不完的麵包,一時送月餅,還有一次阿婆拿來一大袋橙,潘志雄要記者猜猜看橙從何來,記者以為是相熟生果舖賣不完的,原來是祭品,潘志雄解開謎底時也忍俊不禁,「阿婆在鑽石山墳場做freelance,拜神你知道有好多生果,佢就收埋收埋,我說我食唔到咁多㗎,我幫你畀人啦」。

「不過這輯相跟她沒有直接關係,我沒有幫她拍過照,她成日都覺得自己好污糟,污糟邋遢唔好影啦,乞兒婆咁樣,唔好影唔好影」,阿婆在約2017年過身。雖然這輯相沒有阿婆,但在新蒲崗的街頭拍照時,鏡頭裏的每個新蒲崗小人物,他說都看到阿婆的身影,看到阿婆的硬淨和生命力,「她會自己擺街邊檔賣,擺街邊檔賣會比食環收,收了她又再找貨又再賣。一個70、80歲的阿婆,彎晒腰咁樣,但每次見到她,她都會笑笑口跟我傾偈」。他指着相片中推着比人高的手推車的婆婆,「好似這個阿婆,不是同一個阿婆,我成日都見到她,她執好多發泡膠箱賣,每次發泡膠都堆得比她還要高,她要跳高去堆,但她腰都彎了」。

「對我來說,我看到這裏有光,是因為這裏的人。」潘志雄說有光就有人,有人就有光,所以這裏是「新蒲光」,「當你叫這裏做新蒲崗時,或者你只是這裏的過客」。