【明報專訊】以前聯和墟的地標除了聯和市場、天光墟,還有斜頂單幢建築粉嶺戲院。它於2016年被評為三級歷史建築,略早於皇都戲院。街坊最記得的,是它曾為皇后山啹喀兵提供周末特別場,放映印度電影,市區的印度軍人亦專程而來。這體現了聯和墟多元開放的發展模式,隨皇后山邨落成、北區發展,粉嶺的外來人口增加,街坊寄望聯和墟能兼容原居民與「新居民」的生活習慣和步伐。

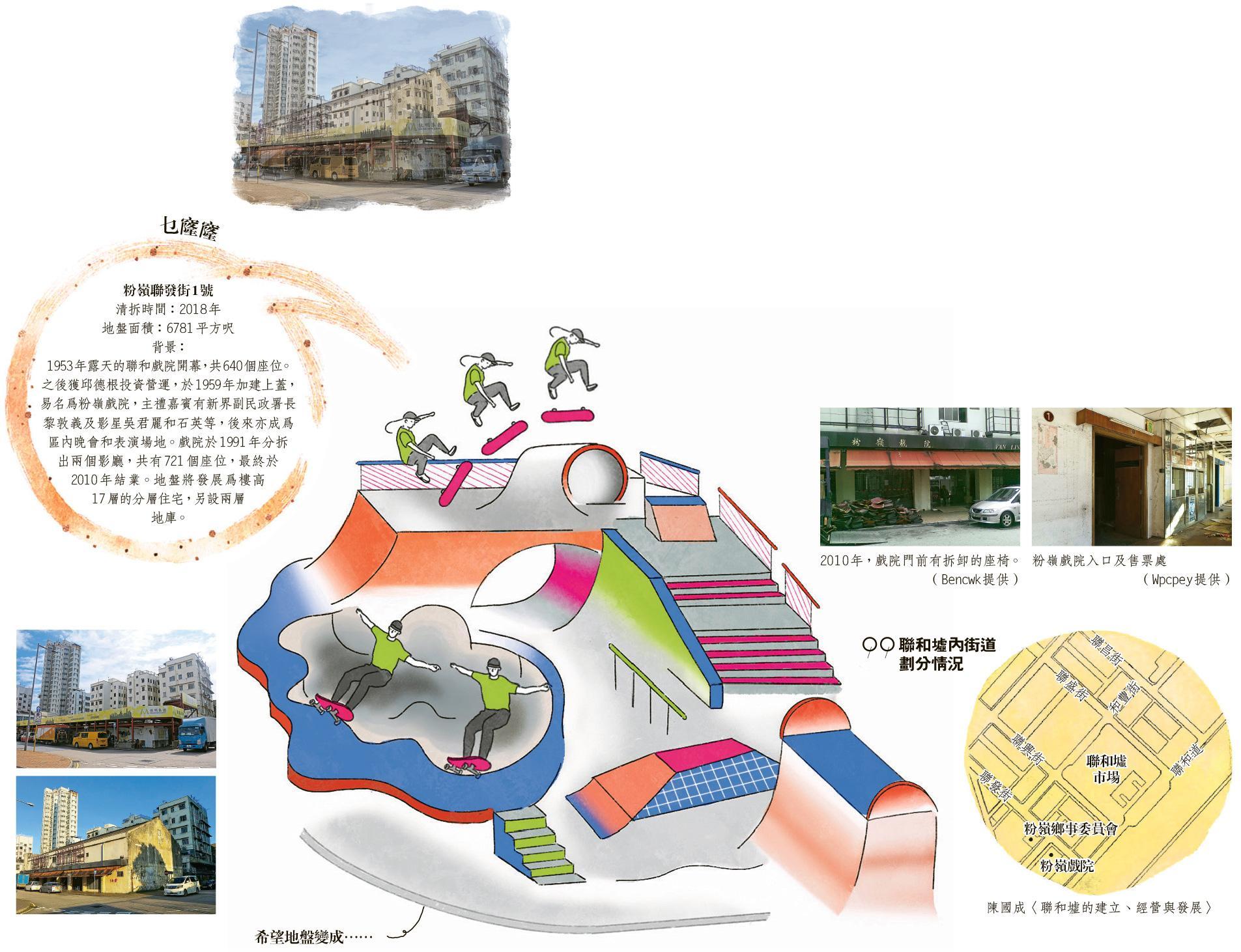

乜窿窿:粉嶺聯發街1號

清拆時間:2018年

地盤面積:6781平方呎

背景:1953年露天的聯和戲院開幕,共640個座位。之後獲邱德根投資營運,於1959年加建上蓋,易名為粉嶺戲院,主禮嘉賓有新界副民政署長黎敦義及影星吳君麗和石英等,後來亦成為區內晚會和表演場地。戲院於1991年分拆出兩個影廳,共有721個座位,最終於2010年結業。地盤將發展為樓高17層的分層住宅,另設兩層地庫。

舊·時·回·憶

播邵氏片、印度片 迎合不同文化

粉嶺戲院被稱為新界最後一家「鄉村戲院」,在65歲的前街坊馮炳福記憶中,它屬墟市的周邊建築,鄰近菜田,雖然在1960年代已有冷氣,但不減簡樸:磚木結構、黑色瓦片金字頂、木座椅;門前有賣蔗、魷魚、東風螺等檔販,但戲院卻寫明「請勿攜蔗入場」。上映的戲碼屬二輪電影,但算主流,他曾陪家人去看黑白片粵劇,如《鳳閣恩仇未了情》(1962)、《龍鳳爭掛帥》(1967),如電影不賣座,更可以試「掹衫尾」入場。他印象最深的是,周末會有三五成群的啹喀兵拿着啤酒,在門口魚貫進場,有的帶着家眷。據悉戲院應屬邵氏院線,但會特別放映印度電影,本地人則多數不會買票。聯和墟服務的居民涵蓋沙頭角公路、上水、大埔,既有原居民和客家人,亦有1950年代來港、向原居民租田種菜為生的移民,以及在港駐守的外籍軍人。據他所知,1960年代有過千人駐守皇后山軍營,以啹喀兵為主。若在升職或服役滿9年後,家屬可以到軍營生活3年。他們由軍地出來的第一個「市中心」就是聯和墟,故這裏變成他們的生活圈,提供一站式零售和娛樂:賣英軍衣飾用品的和豐百貨;玩樂的歌舞廳、冰室、戲院;在戲院旁的「紅燈區」。據李浩暉〈新界墟市:粉嶺聯和墟〉一文所說,每當有軍機來港,他們就會在墟內購置大批物品寄回尼泊爾。比起其他聲色犬馬場所,他說:「戲院算是聯和墟中,大眾都接受到的娛樂。」於1960年代,駐守粉嶺的巴基斯坦裔警員增加,住在聯和墟旁的已婚警察宿舍,他童年也曾和巴裔孩童踢球。

墟市設戲院 仿效石湖墟

老街坊談到粉嶺戲院時,都會與同時期、上水石湖墟行樂戲院比較,見證了新界墟市之間,特別是上水與粉嶺的較勁。據陳國成〈聯和墟的建立、經營與發展〉所寫,聯和墟佔地約61萬平方米,以200萬元興建,於1951年啟用,在規劃之初已有戲院,墟期亦與石湖墟相同。當時粉嶺區村民不滿由上水廖氏管理的石湖墟,希望另建新墟,鄉紳商賈組織了聯和置業有限公司管理墟市,並集資招股,由粉嶺及沙頭角居民以村落、祖堂、嘗產或個人名義認購,但並沒有上水廖氏的參與。另一居民劉先生則記得兩邊不咬弦的原因,還因為聯和墟親國民黨、石湖墟親共產黨,他比較兩者:「石湖墟早少少發展,熱鬧好多,聯和墟較靜。兩邊位置相近,但很多巴士、小巴都以上水為總站。聯和墟就是沙頭角公路一帶,服務對象有些不同。」他認識一些從前曾加入香港義勇軍的朋友,假期就會從新圍軍營、皇后山軍營到聯和墟購物和消遣。

影.迷.解.畫

貪人少僻靜 獲贈電影海報

住在粉嶺約40年的魏小姐憶述,1990年代的日場觀眾主要是游手好閒或來歎冷氣的叔父,席上只有她一個十來歲的女學生。她自小就愛追星和看港產片,在粉嶺戲院看遍劉德華的電影,經常在回下午校前到戲院,後來更修讀電影:「不算是啟蒙,但都真算是我『蒲』得最多的戲院。」那時北區居民只有行樂和粉嶺兩家戲院選擇,行樂屬大戲院,較具規模,她則貪這間戲院較僻靜,「不是居民都不知有這戲院。只有鄉公所那些叔父可能會來看電影。印象特別舒服,沒人爭位置,好安靜,較自在」。因為甚少觀眾,不喜歡看戲進食的她,可以專心坐在酒紅色的絨布椅上觀看電影。「學生覺得高級。它又是大銀幕,座位相對少,好開心。」舊戲院戲碼不多,放映期較長,她一齣戲可以重看幾次。

戲院沒變 觀眾變

那裏給她的印象是規矩寬鬆,清潔、帶位、檢票都是三兩人,售票處如像保安室。三級片沒人查身分證、觀眾可以偷偷走到另一影廳,由於沒大戲院般嚴謹,她有次見到職員在換掉《旺角卡門》(1988)的電影海報,隨意放在地上,就主動問職員可否送給她。「劉德華那些海報都在那裏儲回來。」後來職員已認得她,會給她到倉庫拿全新、沒摺角的,甚至她沒買票也送。「好重好大卷,在聯和墟拎住坐小巴返屋企,好威。」戲院拼湊她的成長片段:和家人在這看賀歲片;作文比賽寫了劉德華電影,之後得獎,領獎地恰巧是戲院旁的鄉事會;郭富城在附近拍戲,她和朋友等探班時順道去看齣戲。

社區老化 時代不同

自從跨區交通便利,港島九龍有大院線,居民就更少光顧區內戲院,2002年某部港產片在這上映7天,只有330元票房。她亦在2000年代開始往外跑:「聯和墟人口不多,很多是老人。一般人周末放假都想去九龍,不想去粉嶺戲院。就算1990年代電影業興盛,都沒什麼客人。」她覺得這戲院向來整潔清靜,沒有新科技,但算「安守本分」,只是人們需求轉變,「街坊現在不需要戲院,不是戲院問題,是社區老化和時代真的不同了」。正如劉先生也說:「沒事去看齣戲的生活離我太遠,墟市生活就更模糊了。」

未‧來‧憧‧憬

外來人口增 交通、活動配套助適應

海聯廣場、榮輝中心等屋苑和居屋項目自1990年代相繼落成,粉嶺迎來另一批新居民。粉嶺名都曾設迷你戲院,令粉嶺戲院的票房更慘淡。馮炳福覺得現在聯和墟已是個以外來人為主的地方,皇后山邨完成入伙後,連同毗鄰的山麗苑,可容納逾3萬人,聯和墟是主要接駁點:「他們搬進去住,但很多人工作地點仍在市區。可能要照顧不同人的需要,最主要考慮是交通配套。」例如加建便利皇后山邨居民到聯和墟,或是轉往市區的車站。昔日多數由上水出市區的巴士都會行經聯和墟,但後來那車站已改為的士站。他亦關注新居民與原居民的關係,「以前小學讀書,我們不屬於粉嶺圍,與他們互動始終有分別,不會一起玩或放學」。但因原居民有放煙花、巡遊、打醮、神功戲、廟會等節慶習俗,他都會去湊熱鬧。「現在有沒有人幫搬進去的人認識社區和這些鄉村傳統呢?」

此外,也可按新居民的生活作息,增設戶外活動設施:「現在粉嶺、上水主要有北區公園,較靜態和休閒。」魏小姐也有相近觀察,說留意到近來區內多了玩滑板、用滑板代步的十來歲年輕人,當中不乏少女,估計是受滑板運動潮流影響。但該區居民多為長者,她見過有滑板手從粉嶺火車站沿路及天橋滑下,不禁覺得危險。她明白玩滑板就是要「型」,躲在公園沒意思,所以建議增設小型滑板設施。若設在聯和墟,位置方便,也可讓年輕人在街坊面前大顯身手。

移民來謀生 少壟斷較開放

浸大社會學系副教授陳國成在粉嶺長大,曾研究聯和墟,認為這些建議都符合了聯和墟一直以來外向型的發展格局。他指當年殖民地報告清晰寫到,政府不太滿意石湖墟的管理和衛生環境,認為那裏是「新界最不整潔和沒規劃的墟市」,故支持粉嶺另建一現代墟市。其時亦是個歷史時刻(historic juncture),適逢中國內地政治變遷和香港農業政策改變,政府藉此引入現代化城市模式及處理蔬菜供應,同時也涉及上面提到的新界大族勢力:「墟市不是純粹的經濟活動,也是表達權力的地方。」石湖墟由上水廖氏控制,但聯和墟由則由聯和置業有限公司建設,採股份制,變相沒有圍村壟斷的現象,建墟時也因為國內移民增加,來自南番順的菜農搬入,故整個墟市都有較開放的商舖生態。他憶述小時候除了有戲院,亦有教堂、農具店、菜種行、書局、西醫、同鄉會、西餐廳、快餐店,切合不同居民需要,「也是附近村落蔬菜批發集散地,對外來者不見抗拒排斥,不像以血緣為基礎的祠堂建築較具排他性」。隨鄉村城市化、墟市消失、住進更多區外人,他認為社區意識日漸薄弱,解決方法是不能只高舉歷史,要吸引年輕人,注入活力,「活動重心可放在年輕人上,可以是消遣、休閒的現代設施,讓它成為居民生活一部分,吸引他們去休憩停留,不用全部緊扣歷史或太深入也可」。

舊樓離不開收購、清拆、重建三部曲,工程漫長,有時水盡鵝飛,長草餵蚊;有時噪音轟隆、地殼震動,在圍板外呆望,難免一邊好奇一邊緬懷。我們收集街坊居民的回憶片段,一起天馬行空展望將來。最後來一個選秀大賽,由各方組成評審團,選出最美的地盤想像。