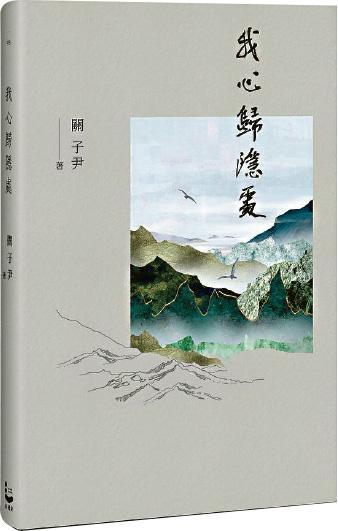

【明報專訊】最近有兩本古典詩集出版,先有《余英時詩存》,繼而有關子尹教授《我心歸隱處》。關子尹教授曾在香港中文大學哲學系任教逾三十年,出版過《從哲學的觀點看》、《語默無常:尋找定向中的哲學反思》、《徘徊於天人之際——海德格的哲學思路》等哲學論著。關教授近年用心創作古典詩,我們以下的筆談,集中討論他的新書《我心歸隱處》。

關:關子尹 鄭:鄭政恆

步韻詩

鄭:關教授能夠在短時間內自學賦詩,下筆文辭並茂,盡見個人才具,尊師勞思光先生(號韋齋)的精神感召,當是不可或缺。《我心歸隱處》第一章「韋齋詩緣」的幾首詩以「步韻」的方式寫成的,當中具體而言,是如何與尊師的精神胸襟形成對話呢?「步韻」的過程中牽涉反覆閱讀,還是單單取韻成篇呢?

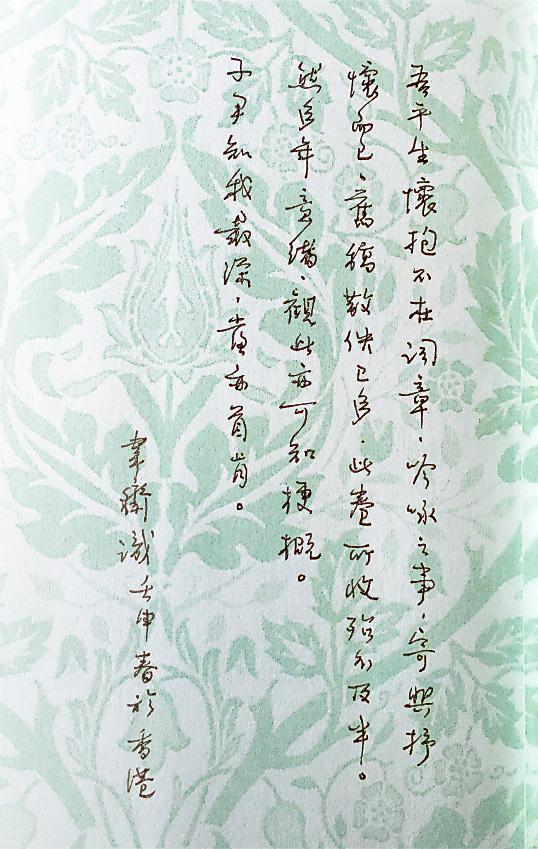

關:鄭先生美言,愧不敢當。步韻詩是傳統文人的風尚,最早始自唐代的元稹和白居易,至宋而大盛。由於寫步韻詩猶如為自己設立重重掣肘,故毫不利於創作,而實旨在讓詩人於唱酬時顯得更親近。正如書中提到,作者平生一大憾事,是隨侍勞先生多年,雖一向欽佩他的詩藝,卻從未把握機會跟他學詩。當然,先生在生時我從未有此一想法,後來因緣際會,竟於他身後被他的精神感召而踏足於吟詠之途,是完全意料之外的事。步韻詩雖不利於創作,卻成為我於老師身後仍得以「親炙」其胸懷的一種方便,尤其是我所依據的原詩大都是我多年來琅琅上口的,今能步其韻以回應先師的胸懷,對我來說,除了詩藝的體驗,更是一份情感的滿足。特別是作者據以步韻的一首原詩(詩集04-01),是勞先生四分一世紀前在寒舍揮毫見贈的,後來才發現原來是先生失載的舊作,今因步其韻而令此遺珠復見於世,念之感動,回想先生書就擲筆朗誦該詩的情境,恍如隔世。

步韻詩當然有些情况是單單取原詩的韻腳而成篇的,但好的步韻詩,的確貴乎能一句一句與原詩對答,因為這麼一來,「神交」之意味才充分顯出。我這本詩集中的步韻詩除了以先師為交談的對象外,也有據古人(如蘇軾、元稹)和以友儕之佳作步韻的,成詩時,我起碼於主觀上都力求回應原詩的立意與詩境。

憂患意識

鄭:勞思光先生在詩選自序中道:「平生多在亂離憂患之中,苦志孤懷,無可告語,則又不免拈韻自娛,亦以自慰也。」《我心歸隱處》中一些詩作寫於二○一九年前後,詩作中流露出深深的憂思,關教授的憂患意識,與勞先生的憂患意識,有互通之處嗎?

關:鄭先生對勞思光先生的詩似乎也有很深認識!勞先生和我,就年齒論,剛好差了兩個地支。他成長、求學的階段,正值世界和中國的政局最動盪的時期,如二次大戰、日本侵華、大陸易手,乃至台灣的動員戡亂等,這即是他所指的「亂離憂患」。相對而言,後生二十多年的我輩便幸運得多,我輩基本上先是見證了香港社會逐步趨於繁榮,和中國在經歷了種種歷史創傷後,逐步走向與世界接軌的過程。所以,直到近十年為止,香港戰後成長的一輩的經歷是相對地安穩的。然而人類歷史是不能這樣「斷層地」觀察的。勞先生那一代人所深感的亂離憂患其實從來沒有離開過我們,近年香港江河日下的局面和中國於全球博弈棋秤上要面對的種種險境,無論我們採哪一種政治立場,都是讓人極度憂心的議題。詩集所錄〈勞思光教授像贊〉中:「……茫茫世運,中心怛傷;讜言鍼砭,恪固苞桑」這幾句,寫的就是勞先生畢生的憂患意識!不過,上天似乎很「公平」,勞先生十年前捐館,起碼便不再用為近年包括國際戰雲和全球疫情等事困擾了,他背負了一輩子的憂患意識,便得由來者如我輩等去承擔!不過,時移世易,今日的香港,「讜言鍼砭」的空間,比起勞先生在生時便更令人扼腕了,詩集〈思光師銅像落成有感〉中的頸、尾兩聯:「爾今永夜聊觀化,我復從天乞活埋。秋雨春風毋再論,未圓湖畔遣悲懷」所寫的,就是這般心境。

次韻余英時勞思光二師

鄭:《我心歸隱處》有〈次韻余英時勞思光二師1972年舊唱〉一詩,「太息乾坤盡劫灰,名師餘鐸嘆空迴。人間道路凡千嶂,詩昧情懷乍一隈。曾共黌宮誠正願,更期叔世棟梁材。桑榆向晚時年急,殘帙衡量費別裁。」實在悲涼之至,請問余英時、勞思光二先生交誼如何?先生次韻二先生半世紀前舊作,又有何心得?

關:勞思光與余英時兩位先生都是大陸易手後的「南來學人」,他們專業不一,但由於都能博通,和有共同關懷,故於學問和思想上時有交集。如眾周知,南來學人一般都以如何在當代的歷史挑戰下為中國文化尋找出路為己任。在這大框架下,勞先生和余先生卻對同是南來避秦的新儒家採質疑的態度。前者只接受一基於義命分立的心性論,而摒棄新儒家依託於天道觀的道德形而上學,後者則批評新儒家「良知的傲慢」,而寧把希望寄託於「士」或知識人的浴火重生之上。他們批評的重點不一,卻又可互相發明。我自己與余先生的交集不多,但從勞先生遊數十年中聽他談及余先生時,記憶中都是相當肯定的。此外勞先生和余先生都寫舊詩,故亦時相唱酬。您提到的一首詩,正是我得聞余先生的死訊後,有感於他們五十年前的舊作而寫的,此詩所和應於二師者,詩集中已有交代,茲不贅述。謹略說作此詩時最大的感觸。詩中首聯「名師餘鐸嘆空迴」一句,正是覺得像兩位前賢一般對世局與國運的針砭,在威權統治日益瀰漫的今日,將因天下愈益噤聲而成為絕響。從中國歷史可知,即使在帝制的時代,賢臣固責在「進言」,明君亦知所「納諫」,因不同聲調的諫諍,實國運之所賴,及社會進步之所本;至於在現代開放社會中,言論的暢通是理性得以「公共運用」的條件,便更不待言。威權震懾雖可收表面上的穩定,但對於民族長遠的前途是很大的損失!這是必須審慎考慮的。拙詩經先生的評點,才知原來給人的印象竟是「悲涼之至」。其實這首步韻詩正是詩集百多首作品中最後的一首,我不禁想起,孔子纂《春秋》至「獲麟」而輟筆,敢情也有同樣感慨!

詩者幽明之際者也

鄭:先生〈憶兒雜詠十四首〉皆七絕之作,直抒懷抱,《我心歸隱處》的悼亡詩也不少,關教授在自序中引用王船山《詩廣傳》之言:「詩者幽明之際者也。」先生解說道:「幽明二字,本指暗晦與明朗,後借指人間必經歷的『死』、『生』。上引船山先生一句,其實是說,詩的一大功能,就是能於逝者與生人之間建立起一些意向聯繫(intentional linkage),以跨過幽明阻隔。」從先生的悼亡詩出發,此意向聯繫會否限定為個人抒情層面的感性聯繫?古典詩的形式本身,適切作生死幽明的知性意向聯繫嗎?

關:我不諱言,詩集許多詩作都流於感傷,您提到的〈憶兒雜詠十四首〉更是我用以治療積壓了二十多年的「西河之痛」的心藥。至於集中的其他悼亡詩也不少。除了「悼念篇」的十五首外,若把收於「紀遊篇」及「親情篇」,乃至「感懷篇」中與悼念相關的作品加起來,可能超過二十首,佔全書篇數達六分之一。《荀子》有「大哉死乎」一語,活到了我這把年紀,親近和摯友的逝亡無疑是人生中的大事。况且,我學詩的不二法門,就是要就實况詠懷,而非憑空作意。既然有了吟詠之習,則自然而然會把詩意迴向自己生命中重視的逝者,並藉此對他們作最後致敬。特別值得一提的,是二十首悼念詩又可分為兩大類,第一類是我認識並有深淺不同交集的十多位同代人,包括我有緣見過的吳清源;第二類是我敬佩有加的古人,計有馬援、先祖關羽、于謙、洪堡特、許懷惻、林語堂等。藉着為他們悼念,得以實踐「上友百世」的美事,對作者來說,更是莫大的滿足。您引述我關於王船山「幽明」之說,我以前曾著文詳細討論,今不再贅。您的提問似乎擬就幽明的議題分別從「感性」與「知性」兩方面去考量,我認為兩者是很難截然二分的。至於「幽明之際」,正如詩集序言中論及,並不單指死生二極,更可指「實與虛之間的對立辯證,如象之與心,形之與意,今之與昔,情之與理,主之與從,換喻之與明喻等元素的各種……磨合方式」。故詩道雖以情感為主,但藉着詩意的觸媒與歷練,吾人於感情得以滌蕩之餘,要進而取得知性上的突破與自我的超越,絕非不可能之事。這方面只要我們遊心詩藝日久,自有所得。古代中國無論儒釋道傳統都不乏善詩的高人,如儒門的邵雍和王陽明,釋家的惠能和皎然,或道教的馬鈺和丘處機等,都是能以詩意傳達生命智慧的上佳例子。至於歷來大家熟知的一些大詩人中,其詩境終能熔儒鑄佛入道的,更比比皆是。

歌德西詩中譯

鄭:先生「西詩中譯」一篇,有歌德《西東詩集》的譯詩一首,過去我讀過馮至譯本,也欣見關教授譯筆,這首詩的二重生命觀念,展現歌德一分為二,又二合為一的思想。先生留下一句「歌德給我的啟示」,還請先生與我們分享心得。

關:真高興您提出這條問題。《西東詩集》是歌德後期作品,其時他已擺脫了早年的浪漫詩風,而愈能深契由斯賓諾莎的泛神論引伸出的「萬物皆一」(Hen kai Pan)思想。在這一種觀解下,個體生命中的種種矛盾與對立,乃至民族之間的文化差異(此即「西東」二字之所指),都可藉置諸自然和宇宙的秩序中得到消弭和安頓。我譯的只是十二卷中首卷的一小節,但單單這片段已顯出歌德的這份胸懷。至於您提到的「一分為二,二合為一」,《西東詩集》第八卷中一首命名為〈銀杏〉(Ginkgo Biloba)的詩即借銀杏葉一分為二、二合為一的形態表露無遺。

關於歌德,世人固因其詩而知其名,但有一點往往被忽略是:歌德早年曾潛心於自然科學的研究,特別是植物學和光學。但即使在面對着一些如樹葉和顏色等自然現象時,歌德亦表現了與一般自然科學家不同的態度,就是不會只從技術上追求嚴格的客觀描述,而把這些對象置於廣袤自然之中,以察看其對吾人而言的意義。當然,在科學愈益「發達」的後世,歌德那帶有「目的論」觀點的植物形態蛻變理論(Metamorphose der Pflanzen)和他敢於向牛頓叫板的主觀色彩理論(subjektive Farbenlehre)都早已為世所唾棄。但終於以詩人揚名於世的歌德,他這些早期的科學研究卻為我們帶來一點極重要的啟示,就是世上的許多事物,除了作為自然對象被觀察,還可以帶出詩意的聯想。作者於詩集自序中暗藏了如下伏筆:「……學詩以還,對世間事物的感知,哪怕一草一木,一花一鳥,都常有新的體會。」讀者在閱讀詩集時,或可看看能否循此語一一求證。

詩階告一段落

鄭:最後一問,《我心歸隱處》自序說:「這本詩集的出版,其實正暗示了我在這『詩階』上的嘗試將告一段落。」最近先生的詩興已大不如前嗎?學術著作的責任與個人抒情終是矛盾嗎?

關:詩集出版前,主編有「詩作繫年」的建議,由此得見我近年的詩興的確大不如前。所謂「詩以言志,文以載道」,作詩與從事學術研究當然是兩種很不同的活動,但二者之間其實並不存在矛盾,因為世上兩方面都游刃有餘者大有人在,可惜我自分沒有周伯通一般「左手畫圓、右手畫方」的才質。與許多我佩服的詩友相比,我的詩作產量不多,而且,大都是碰上讓我感動的人和事才偶一為之。就創作而言,當然有一些詩作是瞬間成篇的,如〈白鷺吟〉、〈紙船〉、〈庚子秋後見先祖遺物〉、〈梅花古道〉和〈憶兒雜詠〉諸篇等。但大多數情况下,寫詩都佔據了我的整個心魂,從醞釀至成稿至修訂完成,往往盤桓終日,是真的在「苦吟」,其間是完全不能用心於嚴格的學術研究的。回顧我過去十年的工作,由於「漢語多功能字庫」的籌建與持續開發耗時費力,自己本行的學術工作不無影響。許多本應結集成書的計劃都被擱置下來,直到字庫完成後這兩年才急起直追。在可見的將來,由於欠下的書債、稿債仍然很多,估計詩興亦將愈來愈淡。事實上,自去年仲夏以來,我已沒有寫詩了。去年秋天撿拾詩稿時,大底已詩腸久澀,深感許多詩都未必能再寫得出來,所以才有結集出版的衝動,希望為幾年來的這份詩緣留一點痕迹!

除了李歐梵老師外,最近幾位友儕都很擔心我是否已實行「詩戒」,首先感謝諸位的關心。我的態度是一切隨緣,因為自學詩以來,詩已深植於作者生命之中,是否會寫下去已不重要了!正如詩集序言「一份感性的呼喚」所指,我覺得現在即使繼續寫,大概也離不開感性的樊籬,我需要先停下來……若有一天我自覺對詩的體會能找到上文所暗示的「知性」的突破,我是會重新再寫的。至於會不會有下一本詩集,大家不宜期望過高,因為即使有,也將會是我身後的事了。