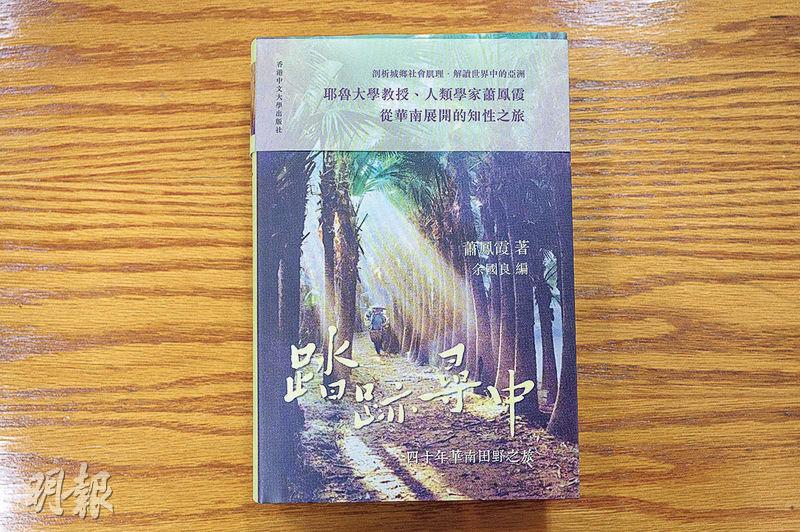

【明報專訊】耶魯大學人類學教授、香港大學人文社會研究所名譽教授蕭鳳霞的著作,《踏跡尋中:四十年華南田野之旅》(下稱《踏》)於2022年7月終於由香港中文大學出版社所出版,距離英文原著Tracing China: A Forty-Year Ethnographic Journey的面世已有6年之久。據蕭教授分享,她很早就有意把這本收入19篇論文的作品譯成中文以聯繫到華文世界,特別是對廣東文化、廣東話有感的讀者。在主編余國良博士領軍、程美寶博士及劉志偉博士參與之下,一支超過20人的翻譯隊伍用了數年把文集譯成600頁的著作,讓中文讀者終於有機會以熟悉、親近的文字來親睹蕭教授這一趟奇妙旅程。

■答

蕭鳳霞:美國耶魯大學人類學系教授,2001年於香港大學創建香港人文社會研究所,推動跨學科、跨地域研究課題,致力探討南中國的文化、歷史和政經變遷,在珠江三角洲作廣泛田野考察,近年聚焦研究香港邁向國際大都會過程中的文化轉變、亞洲互聯,以及中非交往。

■問

sunfai:社區工作者,熱愛閱讀。

《踏》收入的文章最早寫於上世紀7、80年代,最晚則發表於千禧年以後,足迹遍及華南各地,呈現出蕭教授對歷史人類學的思考與探索。對蕭教授來說,「中國」乃變動不居的過程,她從廣東中山和新會開始,一路走遍各處田野,追蹤着這片區域及居民的變化,為她自己、學界及讀者留下了深情又知性的寶貴紀錄。雖然被標籤為「華南幫」、「華南學派」的重要一員,蕭教授及她的伙伴們從不以此自居,也沒有把自己的視野只限定在華南。近年她們便沿着這片土地的最新發展,去到海外繼續她們的研究,記錄「中國」的足迹,也深刻體現了珠三角、華南地區的海洋屬性。

在英文版剛面世時,我在讀到了蕭教授的媒體訪問後找來了原著研讀,並深受啟發。相比起英文版推出的2016年,今天的世界已變了個人仰馬翻。趁着香港大學社會系及中大出版社於1月初舉辦了新書發布講座,我有機會相約蕭教授從下午聊到日落西山。蕭教授雖然已踏入古稀之年,但精力無比旺盛,她與我分享的內容太過豐富多彩,我也只能勉力寫下聽懂的、有記下來的點滴。如讀者們想進一步了解蕭教授所思所想,最好的方法自然是親自閱讀《踏》及教授的其他著作了。

S:sunfai 蕭:蕭鳳霞教授

S:教授您好!幾年來不多在公開場合見到你的蹤影,這幾年您過得如何?有花時間在香港麼?

蕭:托賴還好。我這幾年其實花了不少時間在香港,事實上我過去1年都在香港,過幾天才會回耶魯幾個月。

2021年12月中下旬我回到香港,那時剛好是疫情的高峰。雖然我不管上機前還是抵埗後的檢測皆是陰性,還是被帶到竹篙灣隔離了7天,及後也在酒店隔離了14天。在竹篙灣的經驗很難忘,因為確實不太好。除了像天氣冷、設施不足等問題,更慘的是那種失去了所有身分、只剩下一個號碼、一部手機的感覺。坐牢尚有人能來探監,隔離卻是叫天不應叫地不聞。平日我不喜歡不熟悉的人直呼我的英文名,但隔離期間有一天那檢測人員竟叫了我聲Helen,我竟然有一種終於被人當人看待的喜悅,那種心情十分矛盾。

但過程中還是有讓我感到希望的事。我被分配到在二樓的房間,但我帶着那麼多行李真的不知道如何搬上去。沒想到有位女工作人員在我求助下,輕鬆的就幫我把30多磅的行李箱提到房間門口!在困難的時候還是要相信人的善良,這也是我在做人類學研究時悟到的道理。

S:隔離的經驗真不容易!這幾年世界好像有很大變化,教授您有什麼觀察麼?

蕭:要談微觀層面的變化,我們可能可從宏觀的格局講起,這也是歷史人類學的視野。

我們看到的變化,是因為全球的格局、秩序在改變。人類這幾百年經歷過幾個重大的時期,首先是帝國時期(Age of Empire),從葡萄牙、西班牙到荷蘭、英國等。接着是民族國家時期(Age of Nation States),再接下來是新自由主義市場的時期(Age of Neoliberal Markets)。這些世界體系的變遷,必然會帶來區域的、地方上的變動。

上世紀7、80年代起,自列根、戴卓爾夫人、鄧小平以降所開啟的新自由主義市場時代,見證着市場的擴張,很多原有的管理、規則被打破,釋放了資本主義的動力。這體系原來由美國主導,但自2000年後,中國慢慢有取而代之的態勢。2009年中國已成為非洲最大的國際貿易國,與美國的關係正是此消彼長。在這意義下,全球化的發展便慢慢被「晚期社會主義發展」(Late Socialist Development)日益主導。

與現在的中國比較,帝國時期的中國其實也參與在大量的國際貿易、跨地連結當中,但當時的朝廷並沒有主導這局面,而只是和其他持份者(比如來自馬拉、印度、中東的商人,又或中華帝國內的子民)共同參與其中,創造了很豐富的文化交流、融匯,讓各地的行動者能極大地發揮其主觀能動性(agency)。如果聚焦到當時的中國境內,這種柔性的做法不單沒有造成離心,反而讓不同的「本土」爭相表明自己與中央的緊密關連。華南宗族之興起,當地人甚至虛構起與中原相關的家族源流敘事等便屬其例。

但現在我們透過田野研究看到的,卻是另一套帶着國家議程的推進模式。我不是說之前以市場、資本、利潤來推進的全球化沒有問題,只是想指出現在的全球化模式正在改變中。

回到你的問題,因為宏觀的格局變了,中國也隨之改變,地方如香港,甚至我們的日常生活便不得不迎來變化。

S:放回對中國的觀察的話,教授您在《踏》中提到的一些重要概念,像細胞化、國家內捲化、共謀等,今天是否仍然有效呢?

蕭:70年代中我去到廣東田野考察,發現那時的鄉村已變成一個一個孤立的個體,失去了與附近城鎮、市場的聯繫,民間信仰以及背後連帶的、與更廣闊的信仰世界的聯繫不見了,連宗族都失去了活力,而且當時的農村都十分貧窮。這和我從書本上了解到的廣東鄉村很不一樣,我把這現象稱之為「細胞化」。當時我看到很強的國家機器與國家力量直透地方,而農村及地方社會的細胞化也讓國家機器更便於推進自己的議程。很遺憾的是,最近我們也看到國內有些政策方向,好像要回到5、60年代那思路去。

必須要強調的是,這樣的細胞化過程,不是簡單的上層往下壓、底層有所反抗並失敗了那麼簡單。在我的研究裏發現,基層幹部與村民因為不同的原因(比如一時的利益)參與其中,共同造就了後來的局面。這便是「共謀」的意思。它又和「國家內捲化」息息相關——人們不自覺地採取了管治者的視野,無意識地複製着相關的權力結構。我在1989年的研究就提出國家內捲化的問題,近年國內終於開始有些相關討論了。

S:早前防疫時,基層的防疫人員(大白)不就是這樣……

蕭:某程度上是的。關於細胞化我還想說說香港。我觀察到香港近年不斷地在細胞化,與不同層級、不同地方的連結都在消失當中,這讓我很憂心。

我們必需要認識到香港三位一體的特質:一方面我們當然要關心本土、欣賞本土的價值,但同時我們也要充分意識到香港既與華南、珠三角有深刻的關聯,同時這城市自建立伊始便面向世界、與國際連結。如果我們太過本土,只看到本土,那就有可能錯失了香港的真正身分。

S:很多人都會疑惑還能在香港搞什麼……教授您還花那麼多精力在這邊?還會做華南或中國的研究麼?

蕭:香港還有很多東西可以搞呀!

我和團隊還會繼續進行中國相關的研究,我也會來香港、到內地做研究。同時為了研究中國這「過程」,像我這樣的學者也需要去到世界各地,跟蹤事情的變遷。

港大的香港人文社會研究所現在有個研究項目叫Delta on the Move,姑且稱之為「動感珠三角」吧。官方口中的「大灣區」,想法很死板很靜態,大概只關心修橋起路、經濟指標那些。但我們很擔心這樣的認識,會帶來不良後果。

我們這研究計劃,希望和大家深挖珠江三角洲演變的來龍去脈,並希望呈現在這區域來回游走的、充滿活力與創意、活生生的人們。一用這樣的視框來看這區域和人,那些豐富的歷史、文化、地理的層次便一定會進入到研究及敘事的視野,我們的水屬性(water-based)、海洋屬性便無法迴避,一些看似堅實框框便會被鬆動。

我們要透過流動(move)來創造空間(space),包括文化、族裔、性別乃至政治的空間。

S:但現實的限制好像愈來愈明顯與僵硬……

蕭:有一些界限(如邊界)既實在也無法忽視,但它們也不是沒有縫隙與鬆動的空間。

回看中國歷史,當國家能用更柔軟的姿態來與地方互動,各地方便有多樣化的參與空間,對中央更有歸屬感。這是既多元又統一的辯證關係。反之當國家過於強硬,地方在缺乏空間下就有可能出現離心、想出走,又或者出現反彈。

《踏》中收入的一篇文章〈文化、歷史與民族認同:香港與華南〉,記載了我於1997年時相關的思考,到今天我還是這樣認為。

S:我知道經常有人問您與香港的關係、身分認同的問題。可再請分享一下?

蕭:我在香港土生土長,到國外讀書,在中國內地做了很長時間的田野,又在美國教了幾十年書……我的構成是很跨地、很國際化,也很混雜。以上的認識與我來自香港有關,我一直覺得這樣的認知是很自然不過的。香港在很多意義上都在邊緣的位置,文化上、語言上、人口上、政治上,一直如是。我因此在研究中很喜歡把自己定位於非傳統的(unconventional)、反權威的(irreverent)位置上,我喜歡拆解、顛倒一些既定想法。

如果要回答身分的問題,我會說我是一個全球的、去地域化的香港人。

我想再強調香港三位一體的特質——立足本土、背靠嶺南、連接世界。如果某時某地確實很難立得住腳,何不轉個地方轉個位置?毛主席都教我們打游擊啦。不論你在哪裏,只要你繼續為這地方努力、着想,沒有人可以拿走你的身分認同。

曾經有個立場與我不同的朋友質疑我,未來如果外國及香港都不宜居,我可去哪裏?我說我可以住廣州呀,把他嚇了一跳。他大概沒想到我會這樣想吧?

S:但對於留在這裏的人呢?我們又可如何想像?

蕭:三位一體的認識中,首先就是立足本土呀。留在這裏的,努力做自己能做的事;在香港以外的,團結更多的人。如果香港都沒有堅持的、努力的人了,那不在這裏的香港人又為了什麼而努力呢?

我只是想強調,不要把「香港」限制在香港特別行政區這範圍內。現在很多人去了外國,剛才我已談了一些想法。同時不要忘記了我們是背靠嶺南的呀!我總覺得香港有很多人,沒有認識到廣州、珠三角是我們很好的伙伴與緩衝。我們可以用廣東話去連結,用粵語流行曲、粵劇去連結,用我們共享的民俗文化去連結。

除了留在本地的、去到外地的人要努力以外,可以在不同地方行走的也要多串聯,多創造交流機會,這樣跨地的連帶才不會斷。這樣的話,香港是不會死的。

S:政府在大力推動國民教育,您對這裏的家長和學生有什麼建議?

蕭:除了做好自己外,我也建議大家多找機會出外見識,感受生活,感受不同的經驗。這對小朋友、年輕人來說尤其重要。對下一代來說,全球性應該是必要的了。

S:外出體驗也包括內地?

蕭:當然啦,可先從廣州、珠三角開始,一步步建立自己的體會與感覺,增加自己的認識,結識同路人。要記住,不要被行政區域限制着自己的想像。

S:我最近與北方的一名文化工作者交流,他也說近2、3年對香港更加親近,並覺得應共同努力……

蕭:我也贊成呀,大家會更能理解彼此。

過去1年的疫情管控,從年初的上海到後來全國,很多人受到不同程度的苦。其中最明顯的一批,其實是過去得益於改革開放、受過教育的中產階級。但當資訊那麼發達,他們又經歷了這麼多,他們會沒有自己的想法嗎?那些被調動起向中產階級施壓的(像基層的大白),其實也是城市裏的弱勢群體,而博弈的結果會是怎樣目前尚未知曉。經過這幾年,我相信會有更多人開始去思考與社會和生活相關的問題。

我們可先從珠三角開始連結,然後是長三角、大城市,一步步去認識內地。一下子把香港人掉到中部、黃土高原,估計我們也搞不定。我們要敏感於社會的結構佈局、人的生態與動向,這些都是社會科學能給予我們的能力呢。

S:最後,我知道您近年對廣東流行曲也有關注,可以介紹吓?

蕭:這幾年我注意到音樂在社運及社會中的能量,這在全球各地都一樣。我認為這與城市化、數碼媒體的普及很有關係。

這幾十年來香港的音樂人、歌手在歐美、東南亞、內地登台走埠,很像過去的粵劇戲班。他們在各地的影響力,讓我意識到香港某程度上已是一種全球現象(global phenomenon)。我希望繼續關注與研究這些內容,也希望年輕人們可透過文化、歌曲等不同媒介,看到不同的可能,重拾生活的力量。

後記

在離開蕭教授於港大梅堂的辦公室的路上,我一方面因接收了海量的信息而一時無法思考,另一方面也因教授在談話中提及不少沉重的話題讓我不能喘息。比如她談到中國的受教育階層如果不是已出國或想出國(內地叫「潤」,run),就是對社會感到失望迷惘,讓她很擔心中國如何在本世紀中走下去;又或她也談及,過去1年她經常帶着相機行走在無人的香港街頭,看到這座城市慢慢失去了活力。這些對話,難免讓人泄氣。

不過,當念及教授講到要開放自己的想像空間,講到同理心在研究及建立連帶時的重要性,以及那一個又一個研究或實踐的可能時,好像天空又沒那麼低,空氣又變得輕盈活潑起來。在談到面對現實的困惑與希望時,蕭教授鼓勵年輕人可以去讀一下已故詩人顧城寫於1980年的詩作《感覺》,我特意找來詩句作為這篇訪問紀錄的結尾,以供大家共同思考與回味: