【明報專訊】最近網上討論區「連登」有個熱門帖文,名為「高學歷躺平你問我答」,開帖的「樓主」自稱擁有雙學士學歷,打兩份「頹工」,做便利店店員及保安,大家羨慕不羨慕?有個回應令人失笑,說在香港真慘,躺平都要打兩份工。勞福局長孫玉菡近日為最低工資調升至40元被評為「低過攞綜援」解畫,提出大哉問要大家想想,人究竟鍾意定唔鍾意返工,「返工唔係淨係為咗搵錢」,又招來另一番議論。在反省人生之前,不如反省機制,有無得複雜問題簡單化,設一條方程式去調整最低工資?

從年輕人角度出發

先回顧一下前文後理,孫玉菡這番言論是在港台節目《星期六問責》提出的,主持當時討論最低工資,提及樂施會計過條數,最低工資以每月打工26日、每日8小時計算,比二人家庭綜援所得更低,問最低工資會否無助鼓勵工作意欲?孫玉菡回答:「大家要理解,最低工資第一,你不一定返8個鐘,有些人返更長(時間);第二,過去咁多年,我們都有盡一些辦法鼓勵人返工,如在職家庭津貼,你都可以攞埋,加上政府其他補助款額,我覺得返工的收入是可以維持生活。有一點大家都要諗,其實人究竟係鍾意返工定唔返工,返工唔係淨係為咗搵錢㗎嘛,返工對一個人精神面貌、健康都重要,你見香港好多人都好有骨氣,佢會同你講,我都接觸好多,佢寧願做嘢,唔想攞社會福利,佢覺得咁自己更有人生價值,可以貢獻更大。」

嶺南大學文化研究系研究助理教授梁仕池就不太同意:「我哋唔係好市儈話返工只為咗錢,但工資是很重要。」「星期日生活」去年10月曾報道嶺大團隊發表關於青年貧窮問題的研究報告,學者透過訪談發現受訪者非但沒躺平,而且工時長,失去對生活的掌控能力,甚至錯失與家人過節的時光;團隊繼續研究下去,就是跟年輕人談錢。

「一餐飯」夠唔夠使?

讓梁仕池感覺深刻的是,很多受訪者都把理想的最低時薪形容為「一餐飯」,「另一點是他們會儲錢,絕大部分受訪者不論在做兼職還是全職工作,(儲錢是)為了想進修、應付預計但未出現的問題如醫療等」。團隊在去年11月至12月向253名18至29歲的青年作問卷調查,了解他們的每月開支,計計膳食、租金、醫療等支出,平均每月花16,789.01元,加上儲錢,研究以此計出以下3條數,提出香港青年要過較為體面及維持現有水平的生活,時薪介乎80.72至92.82元之間:

1. 不計教育開支(平均約1900元)及應急儲備金(以支出15%計算,即約2500元):

時薪=(14894.47元÷26天÷8小時)=71.61元

2. 不計應急儲備金:

時薪=(16789.01元÷26天÷8小時)=80.72元

3. 計入應急儲備金:

時薪=(19307.36元÷26天÷8小時)=92.82元

是否應以此為最低工資水平?嶺大政策研究院高級研究助理徐文傑說:「我們不特別爭拗這點,而是從年輕人角度看生活。」團隊嘗試從不同角度來計數,為政府提供參考的方向。

孫玉菡在同一個訪問中提到政府將「好快發出邀請」,要求最低工資委員會就檢討最低工資調整機制作出建議,勞工組織有呼聲將現時2年1檢改為1年1檢,孫強調委員會工作是「以數據為本」及需要做大量諮詢工作,「根據實質經驗好難1年做晒」。

翻查委員會2022年10月公布、為40元拍板的報告,多番強調討論恪守「以數據為依歸的原則」,不過亦有保密原則:「委員一致同意將研究和討論過程保密」。細看報告得知,委員是據4個範疇分析,包括「一系列指標」、公眾及相關組織意見、其他相關考慮因素,以及影響評估。

在4個範疇之中,與數據分析關連不大的是諮詢公眾及相關組織意見,委員在2年期間分3個部分來做:2021年9月有2日諮詢99個低薪行業相關組織、2022年4月底起為期6星期蒐集公眾意見,至6月再用4日分14節會見114個組織。至於另一範疇「其他相關考慮因素」亦是一些「未能完全量化的相關因素」,就業意欲是其中一個,還有提升僱員生活質素、因工資上升引致的額外成本等。

40蚊之謎

與數據有關的呢?首先是「一系列指標」,在報告中詳列主要由政府各部門提供的資料,如本地生產總值、綜合消費物價指數、職位空缺數目等,委員按此分析經濟狀况,如從失業率及就業不足率得出2021年初勞工市場情况嚴峻,後持續改善等。最後在「影響評估」範疇,有仔細介紹評估方法,將36.5元至44.0元每隔0.5元設一個測試水平,即共16個水平,再放入2023年上半年4個經濟情景假設,分別是按年經濟增長4%、1.5%、-1%及-3.5%,來看每個情景下對僱員、企業、失業率、通脹的影響。

工作流程也有講明,兩年之間,委員會除了有6日諮詢各組織,還開過8次會議。不過報告內還是沒有提及40元如何計出來,結論是:「委員會經過反覆論證和深入及理性討論後,建議將法定最低工資水平調升至每小時40.0元」,認為「可在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡」。

徐文傑將打工仔等待委員會拍板最低工資在哪個價位的過程,形容為「就好似等待攪珠」,無法預視增加幅度,而自2011年推行政策以來,行政會議及特首亦對委員會建議照單全收,未見有機制審視委員會決定。自去年《施政報告》提到將邀請委員會研究最低工資檢討機制,立法會議員顏汶羽就曾提出以方程式計算最低工資,孫玉菡回應相信委員會亦會探討。嶺大文化研究系講座教授潘毅就認為公眾現無法得知40元何來,那就「有formula好過無formula」,可更透明。現每次調整都經歷勞資兩邊各自嗌價,「每兩年都要再拗一次,我覺得對社會是不安寧,當你有一個方程式,大家都同意,就不會每次都令社會撕裂,不同的人出來嗌一場交」。

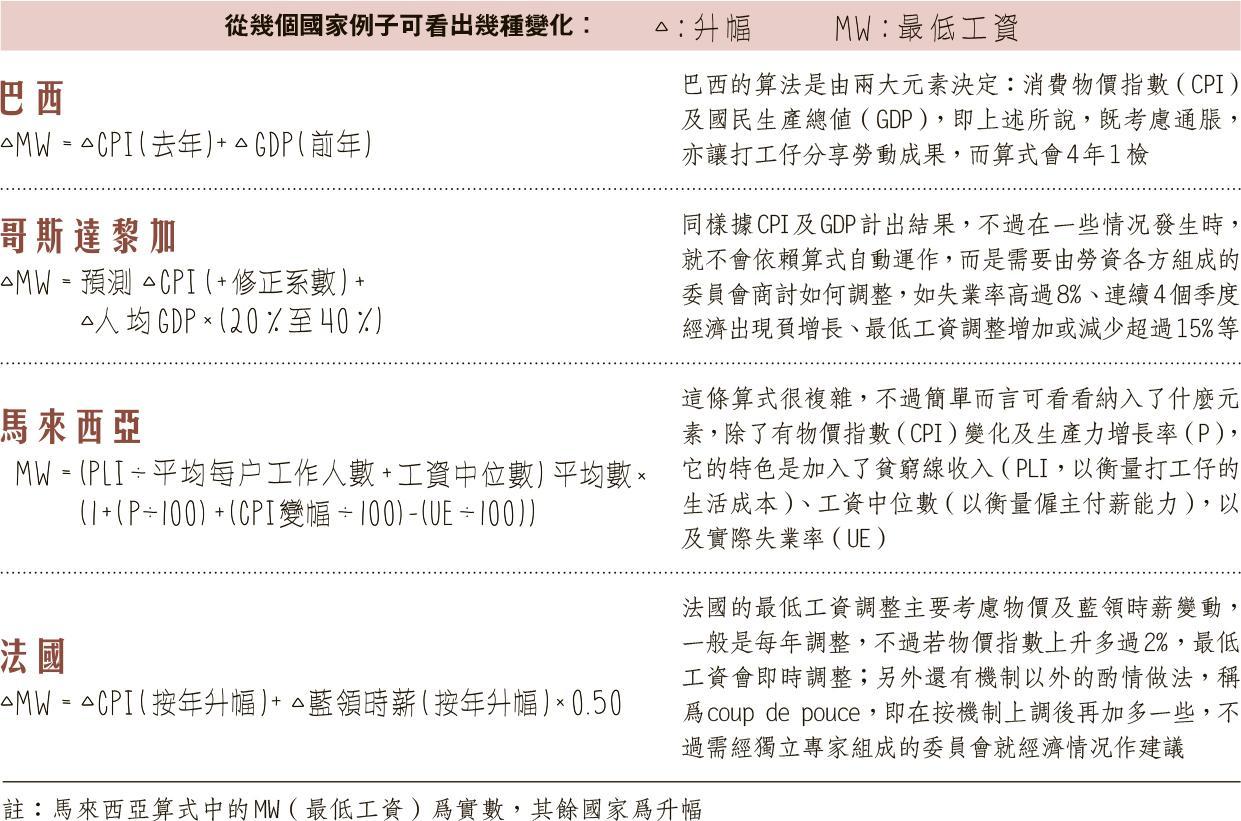

參考各地例子

算式如何定?在聯合國國際勞工組織關於制定及調整最低工資資料中,就有專章討論「應否使用數學方程式」,指出算式可避免每年都討論如何調整工資水平,及防止因政治原因突然出現大幅變動,並提出即使有以上好處,都必須對社會有充足諮詢後才實行;亦指出如果最低工資自動隨通脹調整,可保證其購買力。然而有質疑聲音認為在某些情况下,這種機制會引致通脹慣性,即工資及價格上漲或會阻礙減低通脹率。在1980年代,丹麥、奧地利、比利時、意大利、法國等地都對這種算法作更改或索性將兩者脫鈎,同時類似做法亦在一些飽受高通脹率困擾的拉丁美洲國家出現,自此各國對用一條算式自動提高最低工資的做法都變得更加審慎。而只考慮物價上漲去調高工資,實際上對於收最低工資的打工仔來說也沒有加人工,所以很多使用算式的國家都會加入經濟增長等元素。

社會定位傷腦筋

香港打工仔見到法國的算法應該難免心生嚮往,最低工資能及時回應通脹,按機制加完還有機會再加,潘毅說:「歷史現實就是,formula本來是一個政治博弈的結果,當那個地區的勞工力量或政黨站在基層的力量大,產生出的formula就會幫到基層多少少,但如果社會保障低層的力量太薄弱,親資本、親精英力量大時,計出來條數就不一樣。」對於外國方程式能否套用於香港,嶺大研究團隊認為應該考慮香港情况,並由公眾討論。

設計一條算式,還有什麼可參考?徐文傑指亦有意見認為可用最低工資與工資中位數的比例來計算,英國政府目標是在明年國民生活工資達工資中位數三分之二,現時則為0.57,以香港2021年每小時工資中位數為75.7計算,三分之二是50元,0.57則是43元。

思考什麼算式合用,表面是一道數學題,實際上要想好最低工資的定位,包括是否照顧貧窮問題、勞動者是否應分享到勞動成果等,以此來想該放什麼進去計數。報告提出是為平衡「防止工資過低」及「減少低薪職位流失」,潘毅認為忽略了照顧打工仔的生活需要,而且提高最低工資是否就會令失業率上升,在多年爭議之中一直沒有定論,團隊成員、港大社會學系碩士研究生楊皓鋮指出失業率受多項因素如宏觀經濟、人口、外勞等影響,「要分析提升最低工資作為單一因素對失業率的影響似乎相當困難」,而他整理自政策推行的2011年以來,服務及銷售人員與非技術工人的失業率,每兩年5月上調最低工資(2021年凍結),「並未發現第二季度後的失業人數有顯著增加」,而孫玉菡受訪亦言:「制定水平時,委員會都好小心會否對就業有影響,結論其實好輕微,僱主亦說要用遠高於最低工資請人。」

公眾如何能參與討論新機制?嶺大政策研究院研究助理黃雅文則在工資水平以外講另一條數,現時委員會成員的組成是勞工界、商界、學術界、政府各3人,勞工界為職工盟創會主席劉千石、工聯會副會長梁頌恩、港九勞工社團聯會前主席吳慧儀,將來機制若是有變,黃雅文建議:「能否讓最貼近最低工資的行業,即保安、清潔、零售前線員工加入委員會,而不是只能由工會代表他們?」