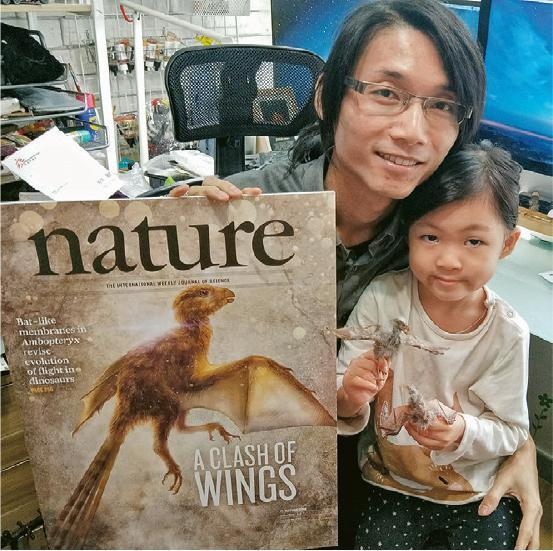

【明報專訊】一個人要有多熱愛他的職業,才會說要做到至死方休的地步?「你不會聽到有人說『這是第一個香港人畫的Nature封面』。」4年前古生物復原畫師張宗達根據化石照片和學術資料畫了長着「蝙蝠翼」的滑翔恐龍長臂渾元龍,該古生物復原圖登上英國權威學術期刊Nature的封面,那時張宗達才正式入行約兩年。兩年似是很短的時間,實際上他畫古生物已有21年,只因年少輕狂,錯過了一次大好的入行機會,10多年間輾轉做過室內設計、動畫公司,也開過畫室等,2017年才重新接到古生物復原委託,「我就好似揸住條救命稻草咁樣一定要捉實佢唔放」,他甚堅定地說無論收入如何,他早視古生物復原畫師為終生職業,「我諗唔到除咗盲咗、跛咗,咁點解我唔做呢行?做到死都無問題」。