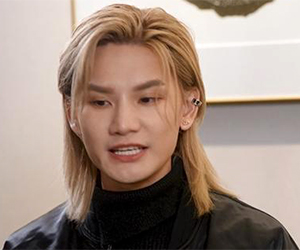

【明報專訊】黑國強(Andy)是黑氏古玩的第二代繼承人,父親為著名古玩商及收藏家黑洪祿,專攻明、清古典家具。除了廁所以外,Andy從小就在古董家具圍繞下成長。他由興致索然、一竅不通,到識貨、「惜」貨,現時更成為了香港古董及藝廊商會創會主席,並且每年舉辦亞洲頂尖古玩及藝術博覽會「典亞藝博」。閒日下午,Andy在充滿淡淡木幽香的古董店舖邊喝茶,邊從古董藝術談到未來藝術文化發展。

砌模型玩古董 都要耐性

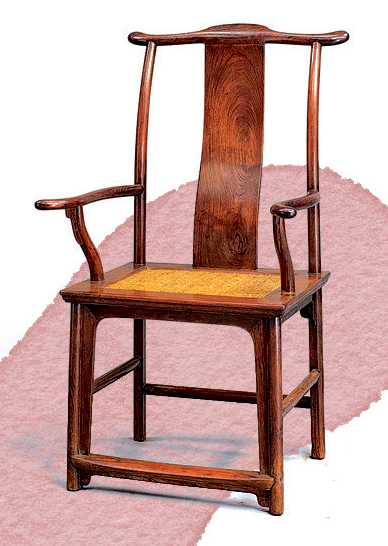

小時候的Andy只是覺得自己稍為與其他同學不同,同學甚至會笑他的家為「老古董」、「老土」,Andy仍不以為奇,對古董的興趣不大。小學寫「我的志願」都是律師、醫生那些,但長大後跟想像反差就大了。Andy在家中排行最小,哥哥和家姐都出國留學,只剩他一人留在香港,但他讀書成績不理想,最後決定面對現實,回家幫忙打理古董業務,開始了子承父業;慢慢接觸得多,見過世面,開始對古董家具產生興趣。Andy嘗試梳理後來愛上古董家具的原因,笑指與小時候喜歡砌模型相關:「我鍾意用上幾個鐘對住一件模型,用很長時間整,古董家具如是;如果(家具零件 )甩脫,我腦入邊即時會有計劃面對這個狀况,會馬上想到要怎樣拆開幾件、先黏起哪一件,到最後表面怎樣處理……同我細個玩模型的樂趣是一樣。」因此他特別鍾情於有機物料,如竹、木製古董家具,一來養大他的就是這類家具,二來比較貼近生活,在日常起居會用得上,而且隨着用家的使用程度和時間,會愈用愈亮麗,不同於現代的木家俬。如果一生人只能收藏一件古董家具,Andy指明代的黃花梨四出頭官帽椅是他的首選,不論是材料、線條比例、手工,都近乎完美,堪稱中國古典家具造形之極致,用起上來Andy不禁大讚:「零舍不同!」

跟隨師父安思遠開眼界

Andy現今有如此的感悟和眼光,是集超過36年經驗之大成,「以前我1日都講不到10句(關於古董的東西)。現在你要我講3小時,不斷延續是很容易,什麼都可以講,這是一個成長,或者叫做沉澱」。他又指有耐性才能做到這一行,因為要用上幾十年來學古董。以前並沒有「專業訓練」的說法,Andy 18歲入行就以師徒制形式,跟着父親邊做邊學:「我不用做太多粗重工夫,但是很悶的,要邊看邊做。」那時很考驗學徒有沒有悟性,或者有沒有膽量發問,即使問了,也只會得到一句起兩句止的答案,靠Andy自己去領悟,不像現時有ChatGPT般,什麼都有解答。「譬如爸爸和客人傾偈,你就站在後面聽,看看他怎樣和客人解釋,一件一件的聽和看。」除了爸爸,Andy還有一位師父,就是美國著名古董商安思遠(Robert Hatfield Ellsworth),是西方最具權威的亞洲藝術古董收藏家之一。安思遠與黑洪祿1949年在香港認識,安思遠迷上了東方的神秘,於是開始研究中國古董,亞洲包括印度、東南亞,以至日本和韓國的藝術,一直與黑洪祿有業務來往,無間斷地接觸。Andy入行後亦認識了安思遠,並認他為「契爺」,他直指契爺是亞洲美學的審美天才,之後隨他到歐洲、美國,當作做散工幫手,也是邊做邊學。「人們利用西方的家居環境襯托中國或者亞洲的一些古董或藝術品,那時候學識什麼叫做東西方美學的搭配。」Andy大開眼界,並以「優雅」去形容西方經營和搭配古董的方法。

自立門戶 加入現當代工藝品

「中國人子承父業到了某個階段,總是會有衝突發生,我就試過喇。」入行後的Andy對古董認識更多,開始有自主意識,對應該怎樣賣、幾時賣、如何定價有想法,於是和爸爸會有討論,甚至有拗撬。「記得有一次就是我們家中有一件大型長枱,差不多3米長,要4個人先抬得動,擺在家裏很久了。爸爸又常說不捨得,我耳濡目染之下就覺得這件當然賣不得,誰知有一次我去完內地回來,它不見了,沒有說一聲就賣了。我說:『你不是說不賣?不是不捨得嗎?我都不捨得。』」Andy之後就與父親冷戰,約10天沒有理睬他。Andy在制訂策略或方針上開始與父親有不同看法,加上去過歐美一趟,見到別人的經營模式,覺得是否應該改變家庭式樓上舖,要有一個更好的門面?突然有一天,Andy就跟父親說:「我決定要自己開舖。」父親聽見但沒有作聲,只是點點頭,Andy就當他應承,在1999年創辦了自己的古董家具店「研木得益」。後來安思遠接受邀請參加博覽會,Andy又再到外國幫契爺。「那時我在美國第一次接觸到博覽會,有機會接觸到所謂真正的博物館專家、學者,知道西方藝術、古董世界、真正的博覽會是怎樣運作。之後就覺得為什麼香港做不到?」Andy開始醞釀相關的情緒和想法,又觀察了幾年時間。

昔日客人「撳鐘仔」找上門

Andy補充,其實以前香港1980、1990年代也曾經出現過古董博覽會:「第一個應該在富麗華酒店(2001年已清拆)舉行,規模很細,當時殖民地時代有一班固定外國客人會買貨,不限於中國貨,都有些英國瓷器、歐洲古董。之後1990年代初都出現過另一個(博覽會)由美國公司做organiser,那時剛好會展舊翼第一期落成。」往後的都是因為客觀環境和市場問題而結束。

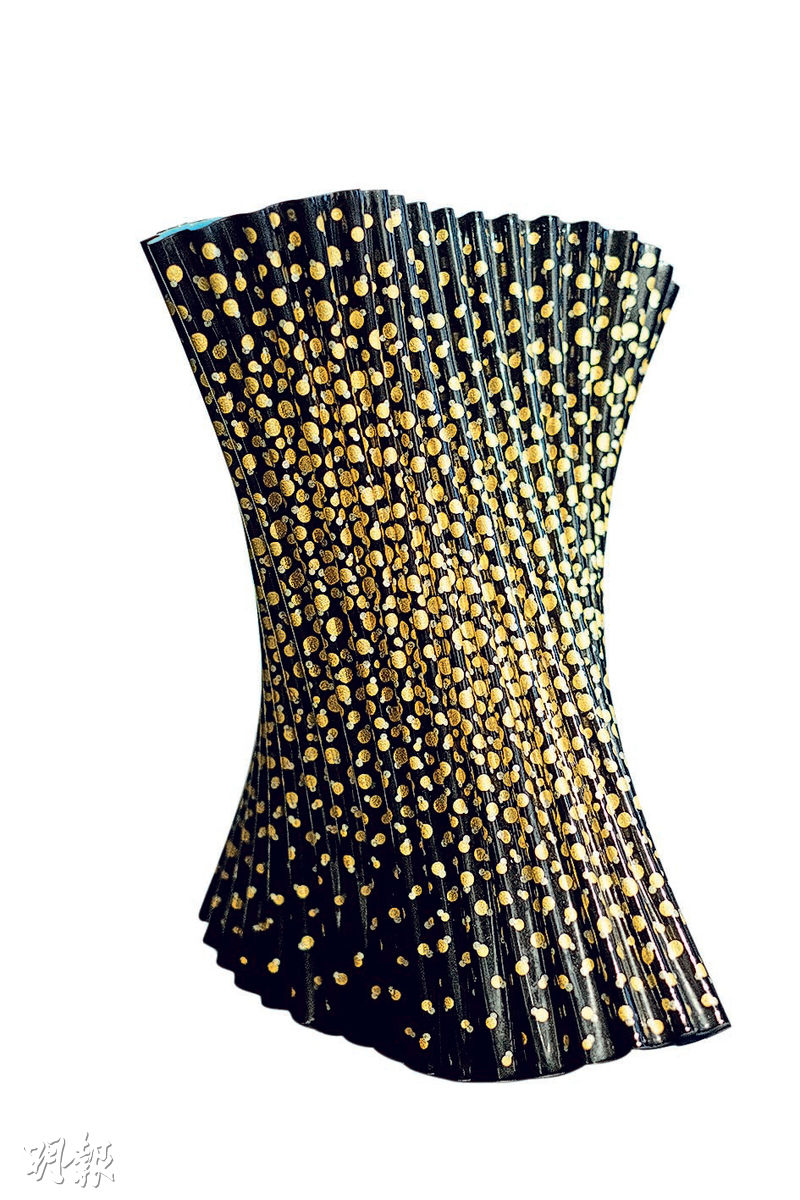

古董曾是不被人談論的行業,昔日爸爸的客人會自己「撳鐘仔」找上門,不用宣傳都得,爸爸更講過「神神秘秘更好,人人每次來香港都會想找我啊」。Andy認為最明顯的轉變在90年代:「當初香港回歸塵埃落定,市場又開始復興,特別留意到一些做藝術或者與拍賣的相關新聞,開始上報刊,譬如劉鑾雄天價買了什麼什麼,那類新聞開始出現,就是一個迹象,代表多人關注啦。」經過十幾年的古玩博覽空窗期,Andy在2006年創辦了「典亞藝博」,以古董為核心,近年亦加入推廣現當代工藝作品。

以外星話題 引起好奇心

營商環境不斷轉變,藝術普及化,面對年輕觀眾口味的問題、市場年輕化的情况也曾經令Andy苦惱,他試過以不同方法應對:「當年開始流行拍片,我們就和一個行家合作,在YouTube搞過一陣channel,但因為太過費心血,後來又因應其他潮流的出現,譬如crypto、NFT,我們就開始利用其他媒介去做推廣或者宣傳。」現在什麼都講求快,要跟緊潮流,以往細水長流的模式早已不合時宜。「我入行的年代,10個藏家,有9個會跟你買10年貨,現在10個藏家,只得2個藏家跟你買3年,之後他的attention(注意力)就去了第二處。點形容呢?可能現在的市場是『魚唔過塘唔肥』,以前一條河就養晒所有魚。」觀眾可當典亞藝博是一個大池塘,每年每次大家過來,都會有一些新的體會,「特別是那3年疫情我們轉型了,叫以本地市場為主,規模縮減一半,但加入了好玩的元素,譬如當代工藝、NFT,甚至用Sandbox遊戲去配搭歷史文物和歷史故事」。問到元宇宙市場起起跌跌,Andy認為元宇宙始終都有其功能,將來仍會利用它來推廣古董,另舉例政府積極推動的藝術科技都是一種媒介,未必計得到回報,但市場推廣的作用就超巨大。「現時做藝術是你每樣事物都要識多少,否則你真的不可以再開發一個新的市場,這是我由做博覽會開始,最深刻的一個體驗。」

跟緊潮流聽起來容易,但Andy認為現在的問題是自己屬被動一方,若不在新媒介出現,可能不會有人認識,他最想達到的是主動地做好講故事的角色,特別在於文物類的東西。「我們的責任就好似做編劇一樣,要將個故事的頭尾編出來,告訴大家。其實博覽入面大大小小的參展商,想做的事情都是類似,我們叫做大規模的講古佬,要搭建一個場景去講古仔給大家聽。」Andy舉例近來去了香港故宮文化博物館擔任「凝視三星堆──四川考古新發現」的導賞員,他不會否定大家覺得有外星文物這回事,亦不會不藉外星話題來介入文物,他覺得始終要先引發公眾的好奇心,讓他們留一點想像空間,才能吸引人深入了解其背後的故事和文化。

釐清文化產業政策部門角色

行政長官李家超在最新《施政報告》提到,政府將致力推動文化創意產業發展,確立香港成為「中外文化藝術交流中心」的定位,而文化體育及旅遊局今年內亦會公布《文藝創意產業發展藍圖》。身為文化委員會委員之一的Andy又怎樣看香港的文化產業?「可能因為架構的問題,你翻查譬如香港與藝術文化有關的政策部門不止一個,大家可能做了重疊的事情,變相會浪費時間和資源,特別是現時有文體旅局,打正旗號應該由他們負責,將來是不是應該要有些微調,或者整合呢?我覺得這是可以討論的。」他亦期望香港能飾演好一個講古佬的角色,「在香港始終要面對一個高成本、空間不足的問題,所以往往做不到一個好集中和大型的聲音去做一個storyteller的角色。感覺香港也是類似經紀賣樓的一個中介角色,有適合的事物可以引進來或者帶出去」。Andy認為節目「貴精不貴多」,又再用「凝視三星堆」做例子,認為三星堆文物今次是第一次大規模離開四川,第一站就來到香港展出,香港在此亦可沾光。

Andy再說《施政報告》提出的都是一些綱領,有了那些設想後,就可以構想怎樣去執行,制訂一些核心項目。「今次講過海防博物館要改組,都是對的,但就要留意到底要展示什麼?」Andy在做藝術時,經常思考怎樣才能誘發到人的好奇心,又常以「how」、「why」、「what's next」來不斷質問自己的計劃。他認為香港的文化產業都要這樣,不是拍一條片、燒兩日煙花、舞幾次火龍,或者穿漢服影相就能宣揚中華文化,強調應注重what's next,下一步呢?