【明報專訊】若你曾乘坐倫敦地下鐵路的話,相信對「國王十字聖潘克拉斯」車站(King's Cross St. Pancras)不會感到陌生。它匯聚了6條地鐵支線之餘,還連接地面的兩個火車站,分別通往英國北部及其他歐洲城市。車站位處的聖潘克拉斯區(St. Pancras),在過去20年迎來大規模的都市重建,由工業用地搖身成為集商、住、零售於一身的社區。

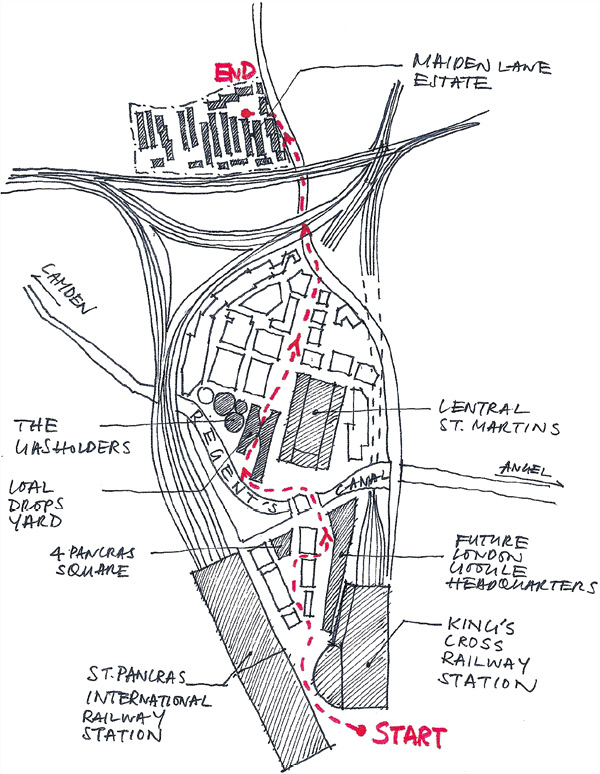

從車站前地一路向北走,你會看見逾300米長的未來谷歌(Google)總部,不遠處是以外露生鏽鋼作為結構、環球唱片總部所在的辦公樓;走到攝政河(Regent's Canal)的另一方,眼前就是由煤炭倉庫改建而成的中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins)校舍。往左行穿過商店區Coal Drops Yard,又會看見以煤氣鼓改建而成、The Gasholders為首的私人住宅區。

再一直往北走,便到達該區由鐵路包圍的邊緣。一條窄長的天橋隱藏於樹叢中,由漆上湖水綠、帶有一點鏽漬的鐵欄柵籠罩着。據說搖滾樂隊Suede在那裏拍攝出道作The Drowners的音樂錄像,為天橋加上一重英倫搖滾氣息。走到橋的盡頭,眼前是一片雪白的社會房屋,典型的現代主義建築與前方的紅磚倉庫相映成趣。

倫敦屋邨 恍似中大聯合

那裏名為梅頓巷(Maiden Lane Estate),Maiden 有潔淨的意思。它是倫敦最後一批公營房屋,也標誌着一場房屋實驗的結束。坎頓市議會(Camden Council)在1964年聘用Sydney Cook為建築部主管後,引進不少初出茅廬的建築師設計房屋。當時歐洲的現代建築教育開始批判高廈形式的住宅(point-block)帶來疏離感,而傾向低層且高密度的地氈式建築(mat-building),透過樓與樓之間的橫街窄巷和公共空間,促進鄰里互動。第二期發展在1983年完成,當時基地還剩餘一小撮工業用地未發展。惟當時遇上經濟衰退,加上市議會房屋政策迎來終結,該地段一直到2010年才被發展為200多個單位的私人住宅項目,當中70多戶為社會房屋。新建的部分也承襲了原有屋邨的形式及物料,維持協調及一致。

初見梅頓巷時,並未立即意會到背後的歷史意義,卻先感受到一種難以言喻的親切感——那裏的空間格局很像從前生活過的香港中文大學聯合書院。在梅頓巷裏,有多種不同類型的單位,由最細的兩房單層單位,到4房複式單位。然而,建築師卻能透過採用一致的建築元件(陽台、窗戶、邊樑)和裝飾材料,如清水混凝土(fair-faced concrete)和白色磚牆,黑色木門及窗框等,保持美學風格一致和連續。這種實而不華的整體佈局,與聯合書院功能不一,卻以粗獷混凝土建築為主調的氣氛相呼應。

發展邏輯隨時代變遷

聖潘克拉斯區在19世紀時曾經是倫敦運送煤炭和牲畜的重要中轉站,但到二戰後變得頹落。梅頓巷第一期的落成是工業用地轉型的成功例子,也象徵當年以房屋帶動城市更新的發展邏輯。可是,在戴卓爾夫人領導的保守黨政府下,這場公營房屋運動也告一段落。到2018年,Coal Drops Yard落成時,該區的都市重建模式變成由發展商主導,採用集零售、辦公室和高尚住宅於一身的綜合型土地規劃邏輯。

從車站出發,經Coal Drops Yard再以梅頓巷作結的路程,猶如一條不斷被改寫的時間軸。這種時空錯亂感,也許反映了倫敦那種難以言喻的複雜。

文:陳卓喬(Jefferson Chan)

(戰後建築研究檔案(FAAR)成員)

唐健朗(Billy Tong)

(Hong Kong Infosphere 編輯)