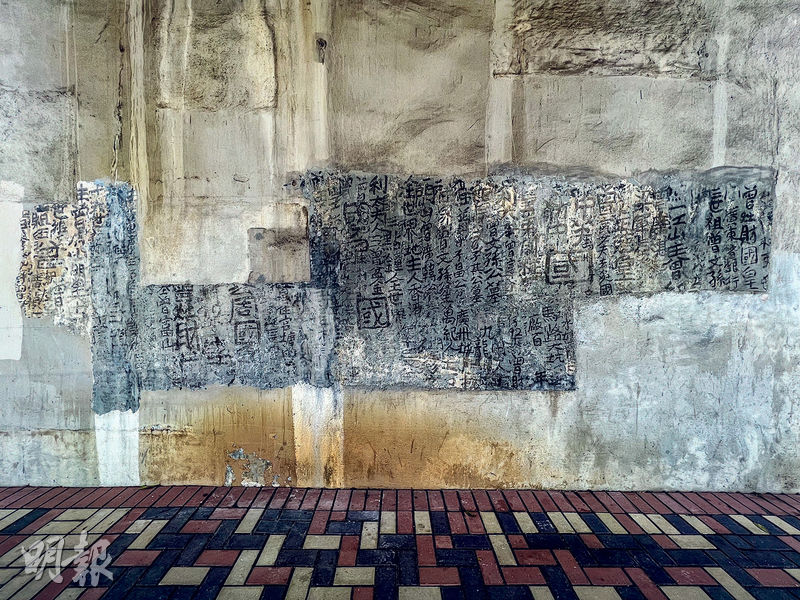

【明報專訊】「1層、2層、3層、4層……(4層)下面應該還有一層,但至少有4層。」鍾燕齊細數最近「九龍皇帝」曾灶財在旺角界限街花墟公園鐵路天橋底重現的不同時期墨迹,說牆身還有很大面積仍被油漆遮蓋,不算是完整的墨寶,不過這已是現存城市空間已公開墨寶中最大的一幅。如同一層一層剝開洋葱般把油漆刮掉,聽鍾燕齊娓娓道來他與曾灶財(財叔)的故事。

相逢不恨晚 定期重現墨寶

策展人兼收藏家鍾燕齊與財叔相識16年,距離財叔逝世至今又是一個16年。每逢財叔生忌和死忌,鍾燕齊都會重現他一件公共空間作品「顯靈」,但他不會復修屬政府土地範圍內的墨寶。如今港鐵宣布完成復修財叔在旺角界限街花墟公園鐵路天橋底的墨寶,雖非出自他的手筆,卻無心插柳柳成蔭,鍾說有做總比沒做好。陽光為界限街鐵路天橋底的墨寶劃了界線,光線照不到的牆身是港鐵完成修復的那面墨迹,照到的那面有「UB7」標示牌橋墩處的墨寶則仍未重見天日,只見字迹若隱若現,也許是經歲月消磨,牆身開始掉漆,才能看到些許碎片。鍾燕齊記得2009年末,他帶了一些中學生來為天橋底這幅墨寶剷走上面覆蓋的油漆,並噴固定劑(fixative)作保護膜,好讓財叔的墨迹抵受日曬雨淋,不輕易掉色;怎料翌年年初那面墨迹被狠狠地塗上灰色油漆,前功盡廢。不過墨寶重現另存隱憂,那就是起漆後再遭破壞,如前年觀塘繞道橋墩的財叔墨寶被人以紅漆「打交叉」和白漆覆蓋。

「一生只做一件喜歡的事」

鍾燕齊托了托他那黑粗圓框眼鏡,用指甲輕刮了一下「UB7」標示牌橋墩處的牆身,摸了一摸說:「這是我自己印上去的財叔stencil work(鏤空版塗鴉),你看,做了(保護的)coating(塗層),之後上的油漆便很易刮掉。」塗層同時保護漆面底下的墨迹。他自製的財叔stencil work是一個財叔嘜頭,加一句英文標語「I'M SIMPLY THE KING 1921-2007」。嘜頭中缺了門牙的財叔露齒笑着,是他每每收筆時滿足的笑顏,「我可以說他(財叔)很開心地過了這一生,因為他只是(一直)做一件他喜歡做的事情,甚至乎可以完全ignore(不理會)生活環境 、生活質素,ignore他的家人」。財叔還活着時,四處寫下書法的行為很多時不被認同,墨迹多番被人髹漆掩蓋,揮毫寫字不時被驅趕,但他從不介意別人的眼光,依然日復一日到處留下墨寶,鍾燕齊感佩服:「佢係一個比較硬頸嘅人。」財叔這份堅毅和堅守信念的決心深深影響鍾燕齊。

學懂不活在別人眼光之中

1965年生的鍾燕齊跟1921年生的曾灶財,兩人年紀差了44年,這段「忘年」的緣分始於上世紀90年代初。那是一個盛夏的下午,鍾燕齊漫無目的地游走旺角和油麻地,走到彌敦道與登打士街交界,看到有一群人在圍觀着什麼,好奇心使然下,他費勁鑽進人群,只見一個赤膊老伯,架着一條汗巾,坐着垃圾桶在灰色的交通燈控制箱上寫字,寫到第二行字,鍾燕齊開始對財叔的字迹感到熟悉,才想起經常在城市不同角落見過。他坦言一開始也不懂得欣賞:「嚴格來說,我對他的墨寶沒有興趣。」待財叔用光了墨水,喊道:「墨水!墨水!」圍觀群眾只覺得他在擺「皇帝」架子,等人服侍,沒理會他,鍾燕齊卻上前為他添墨,或許是從那刻起他就成了旁人眼裏一直跟着財叔後邊的「書僮」。鍾憶述,財叔完成書法後,緩緩起身,狀甚艱難,始察覺他不良於行,而非「擺款」而不去拿墨水。個子不高大的財叔因腿腳不便,在牆壁高處寫字時,總是微微踮起腳,用手指尖拿着毛筆筆杆頂部,這番情景,鍾燕齊事隔多年仍未忘。

為財叔買汽水斑腩飯

財叔在公眾地方塗鴉,大家都覺得他破壞環境、犯法,厭棄的人多的是,視他為「神經病」。鍾燕齊作為他的「小跟班」自然也會被批評,「他們覺得你跟住一個癲嘅人,你就是傻的」。但日子久了,鍾漸漸習慣,學財叔「不活在別人的說話和眼光之中」。一開始財叔拒絕鍾燕齊跟着他,在鍾的「窮追猛打」下,財叔態度軟化,漸漸接納「小跟班」。就是這樣,只要財叔打一通電話,鍾燕齊就會為他送上筆墨,還有斑腩飯和汽水,後來餐單隨財叔的身體狀况改變:「最早期必備兩罐可樂,開初主要吃斑腩飯,後來有段時間改吃油雞髀飯。」之後財叔出現「三高」就學乖了,住護老院時連可樂也戒掉,每次帶飯給財叔,鍾燕齊都是待在一旁看着他吃。飲食以外,財叔用的墨水也是鍾特別調製的,一款墨汁加了塑膠彩,鍾說塑膠彩是耐水性,容易保存,給財叔到戶外寫書法用;另一款是混合了松節水和磁油,以便財叔在汽車上寫字,「單純用磁油,墨汁會很黏稠」,要加入高揮發性的松節水調和,寫出來的墨迹「不會流眼淚」,而且清晰可見,到後期財叔在牆上題字也用這款墨水。

老派藝術知識 有利復修工作

鍾燕齊對這些原料的了解,是在大一藝術設計學院修讀工商廣告設計時習得的,他笑言學的都是「沒有電腦年代的東西」,是很傳統的藝術創作方法,但也因此知道用什麼fixative去保護以不同顏料為媒介的作品,並應用於復修財叔墨寶。他說復修時先要清楚知道覆蓋墨迹用的油漆是哪種,還有剷起漆面要注意下刀的角度。他解釋,以界限街花墟公園鐵路天橋底的墨寶為例,牆壁表面凹凸不平,要用鏟刀90度垂直地剷走突出的漆面,「如果斜剷的角度比較sharp,力度控制不好,鏟刀的邊角位可能會傷害到下一層的作品(墨迹)」。把油漆去掉便能為墨迹噴兩至三層保護劑,但他說加太多層會有反效果,就如化妝塗過多粉底一樣,「太厚會龜裂」。別以為噴一噴就能了事,鍾燕齊說這門工夫也十分講究,「一天內就要噴完,還要選在濕度最低的日子、很乾燥的情况下噴,最好就是北風天」,因為潮濕時上保護膜會連水氣都鎖住,侵蝕墨迹。鐵路天橋底的墨寶長期暴露於空氣之中,經風吹日曬雨打,油漆剝落,破壞墨寶也很正常,鍾燕齊擔心的反而是港鐵復修用的保護物料,跟他用的保護噴劑是否compatible(兼容)。

倡掃QR code看作品資訊

完成復修後墨寶重現,然後呢?或可再多想一步,例如放一個QR code讓來者「閱讀」作品資訊。他說財叔的作品,像是尖沙嘴天星碼頭和觀塘坪石邨三山國王廟旁燈柱的墨寶,光放着,沒deliver(傳達)背後的實際意義,其實是沒意思的,「是沒有意義的重現,只是打卡,但不認識這件作品(在這裏的原因)」。在平日人流不算多的「雀仔街」和籃球場附近,旺角界限街花墟公園鐵路天橋底曾是財叔最喜歡的書法地點,為什麼?因為界限街代表第二次鴉片戰爭後,1860年清朝政府與英國簽訂《北京條約》,割讓給英國的九龍半島至界限街以南一大半領土邊界,甚具歷史價值。財叔墨寶中出現的「國皇」、「國王」、「皇帝」,什麼「二世祖」、「十六世祖」,只要看過的人也不難發現他書法的內容像族譜,但還有更廣闊的歷史記載,譬如說會寫林則徐、孫中山和袁世凱這些重要人物,「他是跟着他的人生經歷去寫的,像寫日記一樣」。

字裏行間 默默追求公義

鍾燕齊認識的財叔是個不擅辭令的人,靠書法表達所思所想,只要花時間研究其墨寶,便會了解其人。翻查財叔後人的出世紙和墓碑後發現,財叔的出生地是深圳花都區(原名花縣),而非肇慶蓮塘村,鍾亦從其書寫內容感覺到他是個很注重公平的人。鍾燕齊說財叔眼中的不公平,有在垃圾站工作時不幸遭巨型垃圾桶壓傷了腳,作為外判工人無法追責的憤怒,也有對中國過去接連被外國入侵、發生內戰的無奈,其實他從來都追求和平、公平,這些都從其文字顯露出來。「皇帝」(emperor)跟「國王」(king)兩個用語是有分別的,「皇帝」在中國歷史是由秦始皇創制使用,背後代表的是財叔對自己的國民身分認同,鍾燕齊形容他「比任何中國人都更加中國人,他(對國家)的loyalty(忠誠)很堅定」。

「我唔做皇帝喇!你做啦!」

曾灶財自稱皇帝,鍾燕齊卻從來只叫他財叔,「因為我真是以一個朋友的身分待在他身邊」,直到財叔離世前才跟他說過一聲「皇帝」。那時鍾燕齊請財叔為他參與製作的兵馬俑題字,財叔沒在名字後寫上「國皇」,並說:「我唔做皇帝喇!你做啦!」但在鍾燕齊心目中「九龍皇帝」只有一個,香港亦只有一個曾灶財,不會有第二個。財叔獨有「原始書法」,不是什麼草書、楷書,「其實書法呢個term(詞彙),是人定出來的一套規矩」,財叔的書法只是不拘一格,沒跟規矩而已。歲數相差近半個世紀,他們之所以能成為志同道合的好友,鍾燕齊笑稱「那大概是我們都癲癲哋,(做事)反其道而行」,就像研究兒童文學、教育和玩具等的他主張「play to learn」,而非死讀課本上的文字知識。