【明報專訊】火炭黃竹洋街四周是工廠大廈,盡頭見公屋駿洋邨,一片水泥森林景象。街頭的富昌中心卻坐望綠油油的昂堂山,一群學佛婦女在這裏營運素食研發工場。防火門揮春紙寫上「妙行無住」和「親近善士」,她們不是住在山上、不問世事的比丘尼,而是在做一盤真金白銀生意,於烏煙瘴氣的城市中,實踐入世的慈悲生活。

背景

項目:學佛者研發素食做生意

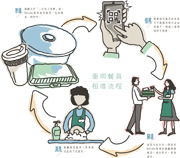

目的:助基層健康就業,讓更多城市人實踐不殺生和健康的生活

人物:社會企業「善膳工坊」廚師、義工及顧問

是工場也是實驗室

經文「無住」的意思,是幫助別人時不能有執念。對社會企業「善膳工坊」來講,「妙行」也重要,不止要有善良的心,還要巧妙地將它實行。而行善生活不僅在佛寺,也不獨是佛教徒的專利,應該推廣至城市之中。

工坊是持牌素食工場,由大部分有學佛背景的成員,用了一年半時間籌備,在2022年10月成立。它的母機構「正在生活」同樣有佛家淵源,曾舉辦有機耕種、堆肥教育活動。自新界鄉土走到火炭工廠,只因為跟隨佛學老師的教誨,將耕種的慈心,從農田帶到餐桌,建立一套循環。

記者上周三早晨探訪工坊時,副主廚燕珍和月桂剛上完每日的心靈共學課,開始製作潮州粉粿和米糉。她們說,除了佛弟子,城市有不少在烏煙瘴氣中生活的人,不少人處於亞健康狀態,需要找方法幫助他們。目前工坊未有地舖,主要靠寄賣點銷售,客人也可到工場購買食品。工坊英文名為Kind & Green Food Lab,同僚想從素食研發和製作這一小步開始,慢慢影響更多人。

香港吃素的人不少,有意願吃素的人亦多。亞洲素食展年初發布調查指,香港整體素食者比例增加,近七成受訪素食者因環保原因選擇素食,可是近六成指素食餐廳資訊不足。工坊看到這個需求與供應缺口,認為要提供更低門檻的食物,才能讓素食成為普及文化。過往市面上一些素食要買菜配搭,工坊團隊覺得「好似同煮餐飯咁冇分別」,平日生活忙碌,沒有時間照顧自己的上班族難以配合。

工坊主要的零售商品是冷凍素餸菜包,每個售50至60多元不等。她們有雪房存放食品,不用加防腐劑,也能長時間存放。食物毋須解凍,用水蒸或煲即可,「唔使好辛苦先食得到」。另邊廂,她們不想只提供很簡單的素菜,如市面素食烹飪班教授的南瓜湯和豆腐飯,滋味匱乏。

兩個副主廚說,她們製作的不是「肉食替代品」。工坊只做全素食品,仍要讓人嘗到熟悉的味道。講易做難,沒有肉,沒有奶,也不用蛋,怎麼辦?原來工坊洋名的「Food Lab」不是噱頭,這裏真的是個實驗室。籌備工坊時,團隊找來寺院法師、素食餐廳老闆、主廚,還有營養師幫忙,教授素食手藝。

粳米代糯米 炮製「有營」糉

她們不用添加劑,以腰果重現奶油香味;做得到素雞批風味,也能在西餐粉飯麵和小吃用上。善膳工坊亦跟香港高等教育科技學院合作,研發植物肉。論最暢銷的,非粳米糉和飯莫屬,它以普明苑法師的中醫食譜為基礎,結合食品科學、營養學及中華南北地區飲食文化。工坊的「素薰鴨粳米糉」,入圍今年「香港優質『素』食品及產品大獎」的專業評審獎。

兩個廚師解釋,傳統以糯米做糉,但糯米可引致痛風、關節疼痛與消化不良等問題。粳米是北方出產的粘米,具食療價值,有糯米的煙韌黏糯口感,卻沒有糯米的壞處。加餡料和麻油可做臘味飯,也可以製成「粳米G(不用珍珠米的珍珠雞)」,是長者友善的食物。用屬於「乾豆類」的鷹嘴豆、綠豆和眉豆,加上栗子和素肉,搭配屬於「穀類」的米,符合營養學的「蛋白質互補法」,進食後可獲得更完整的胺基酸種類(人體生長和運作的材料)。

透過工坊實踐利他行為

工坊簡介自己是「不殺生的便利素食餐飲企業」。兩個廚師說,學佛不止是個人修為,也要實踐利他的事。「(佛教)五戒第一戒係唔殺生,即所有有意識嘅六度生命。如果你每餐都食素,咁你就每餐都喺度放生。我哋想幫更多人食素、健康行善,所以唔係止係做一間餐廳。」

燕珍、月桂和義工們,常用佛門稱呼互稱「師姐」。月桂已經學佛30載,她們嘆道疫情期間有很多素食餐廳和食物工場結業。在這些企業工作的基層員工大多茹素多年,或常在寺院擔任義工,對烹調素食有一定認識,但失業後難找合適的工作。「如果去普通餐廳做,要處理肉食或者殺生,成日會唔開心,所以呢度嘅工作重要。」

工坊團隊在這波失業潮中「撈」回有能力的素食廚師和製作員,至今培訓近30名婦女,不限佛門弟子。先從包伙食的義工形式開始,掌握製作工序之後成為兼職員工,支援季節性需要,或成為廚房主力。退休大廚、點心主廚和營養師偶爾會來工坊坐鎮,教授廚藝,月桂現在已能接手部分培訓義工的工作。

這裏沒有一般食肆廚房暴躁的「呼呼喝喝」,氣氛祥和,亦添置不同機器如洗菜機、切菜機減輕員工勞損。洗碗區面向昂堂山,有充足日照。除了每早共學,工坊還定時讓員工曬太陽,吸收身體所需的維他命D。要湊仔或孫的基層婦女,樂意抽時間到這裏工作,更找到職業自信,例如燕珍,她擅長做和菓子,以從植物提煉的食用顏料點綴,月餅、叉燒酥、蘑菇撻也難不倒她。

各界良師襄助

雪房外的牆壁上貼有「親近善士」的經文。佛經記載佛陀曾教導人斷絕生死煩惱,親近善士是第一個必要修行,意思是親近「善知識(良朋益師)」。善膳工坊團隊認為,若非從開初就遇到教會她們技能、知識和善心的各界老師,不可能走到創業這一步。

善膳工坊由民政事務總署「伙伴倡自強」計劃支持。成員為申請計劃資助,花心思構想生意模式,過程不易,畢竟該計劃每年只有數個成功申請者。不過,婦女們能夠互相鼓勵,加上有懂得中醫藥理的法師指導,再介紹不同界別的「臥虎」和「藏龍」,在寺院中研發食譜,是更寶貴的經驗。團隊貫徹「學佛就是學做好學生」的心態,「試到終於覺得好味,先決定出去」。

她們無人有做老闆或管理公司的經驗,幸得平日廣結善緣,找到目前工場場地後,有熱心人幫忙規劃和處理裝修、電壓等瑣事;在火炭這個有多間食材生產廠的地區,能夠善用供應鏈協同效應,與樓上樓下或附近的供應商合作,減低運輸成本。

有在「山中修行嘅高人」教她們做很少人會做的素臘味;日前工坊到市集擺檔,旁邊的檔主都耐不住過來請教。素臘味的製作還算簡單,把炸過的腐皮浸在調味汁中,再用機器風乾即可;難度更高的是在昆布等較天然的物料中,提取為食物帶來鮮味的穀氨酸(Glutamate),避免味精帶來口乾和高鈉等副作用。

另有相熟農夫知道工坊團隊找有祛風、除濕、抗炎作用的欒樨樹樹葉不果,決定幫他們在自己的農田種植。團隊隨後結合多個顧問廚師的指導,調配出滿意配方,復刻廣東中山一帶的傳統餅食「欒樨餅」。

欲推即食飯糰 難負擔機器

消費者知道素食健康、工坊花心血製作是一回事,會否想吃是另一回事。兩個副主廚說,她們也很想推出類似坊間常見的零售飯糰,讓經過地鐵站、街道上的都市人品嘗,無奈包裝飯糰的機器造價貴,工坊未能負擔。但以營養學角度出發,工坊每個餸菜包已考慮到都市人需要,每包都盡用「蛋白質互補法」,亦有不同顏色的食材,提供人體所需的胺基酸。她們說:「已經幫你煮好成餐,你買水果同補充綠色菜就可以。」

工坊食品沒有膽固醇和反式脂肪,不易「食滯」。她們另做蘿蔔、芋頭糕等各種應節食物和零食,也做素食到會。兩個副主廚感嘆:「其實好多嘢都做到,只係未諗到點推出市場。」工坊未來想跟院舍合作,也想做月子餐,還天馬行空地希望徵求善長捐助一部造價10多萬的凍乾機(freeze dryer),可以將食材中的水分轉為冰晶,再轉變為氣體去除水分,不會大幅破壞食物原有營養和質感。若成事,她們可以每日到街市收集剩菜,將完好的部分保留做食材,推廣素食之餘,也迎上減廢的大趨勢。