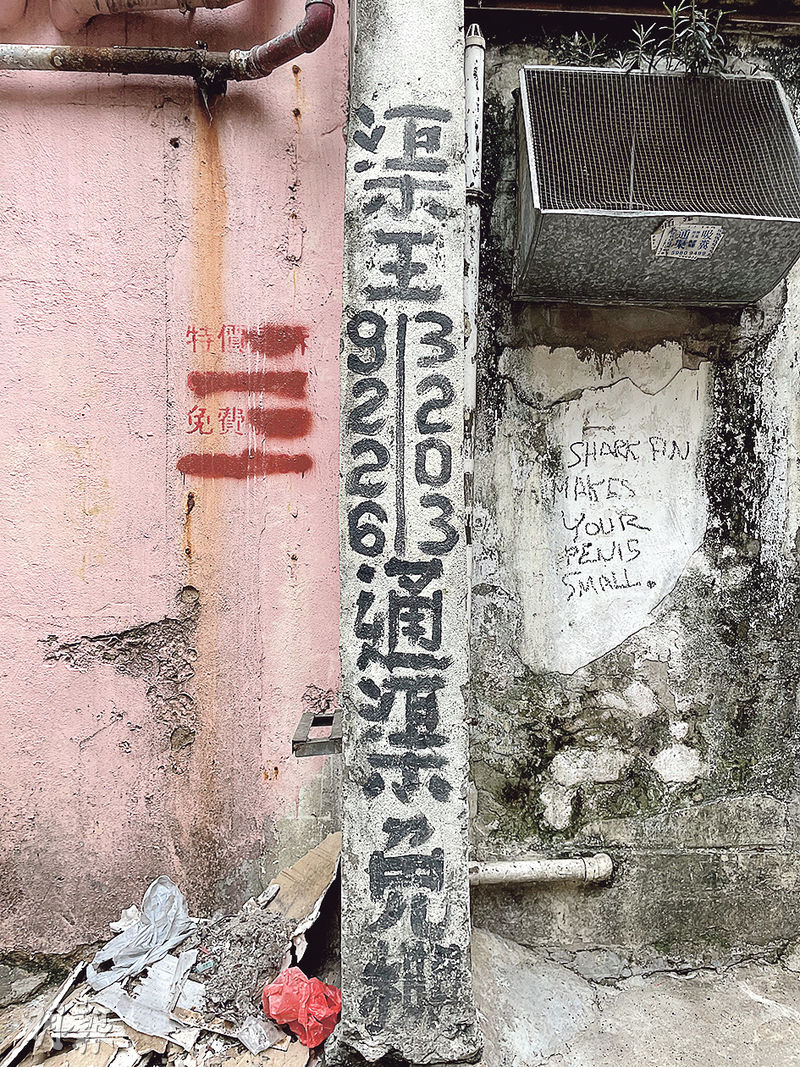

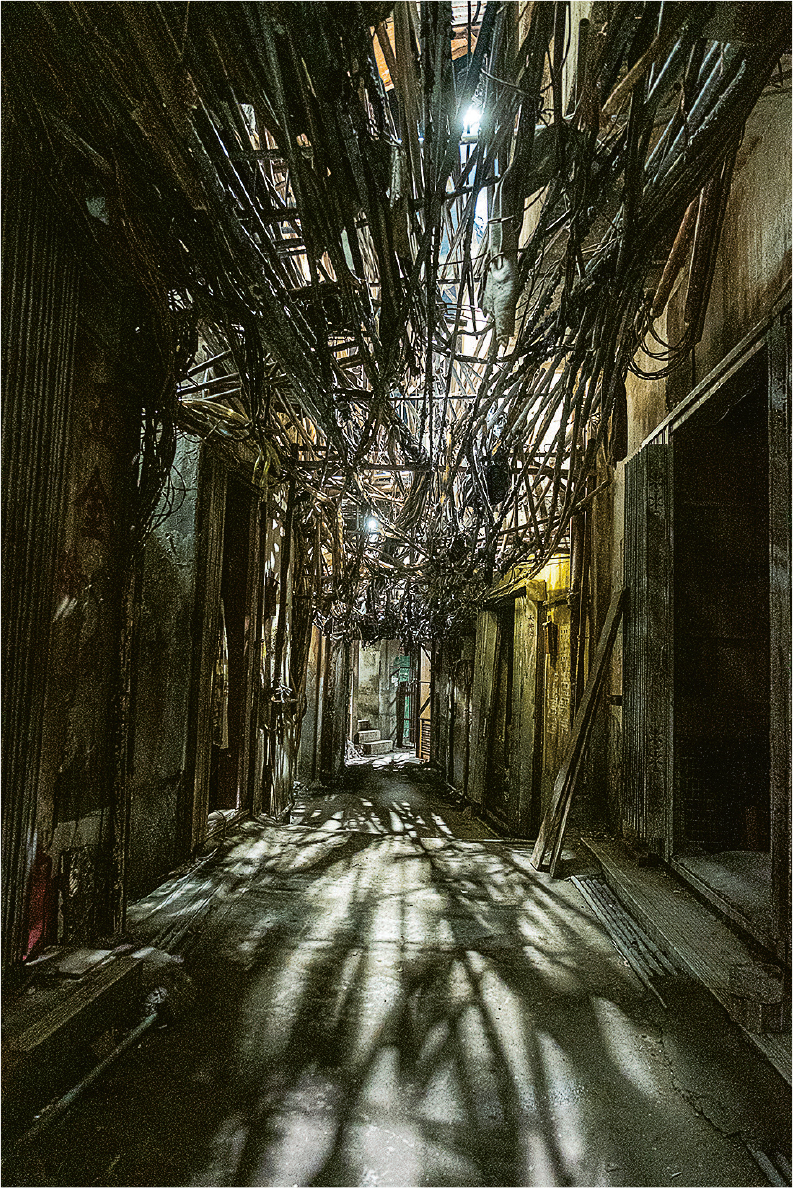

【明報專訊】我城摩天大廈林立,抬頭還能看到天空,不過我城原來曾有一地難以見光。1980年代,一個身無分文的男子陳洛軍(林峯飾),乘風破浪偷渡來港,欲買假身分證,卻被哄騙入黑社會,黑社會招攬不果後追殺他,他拔腿狂奔,逃到罪惡溫牀——無政府狀態的「三不管」之地「九龍城寨」。聽說這地方令人聞風喪膽,城寨話事人「龍捲風」(古天樂飾)更言:「城寨嗰祲馟,普通人聞到,都掉頭走㗎喇。」這些是電影《九龍城寨之圍城》中的城寨,而現實中九龍城寨祲馟是怎樣的?電影監製莊澄和「渠王」嚴照棠,分別於1960年代和1970年代居住九龍城寨,與他們談過後,發現九龍城寨的人們不單有黑社會和癮君子,還有一群懷着「獅子山精神」為生存拚搏的人。