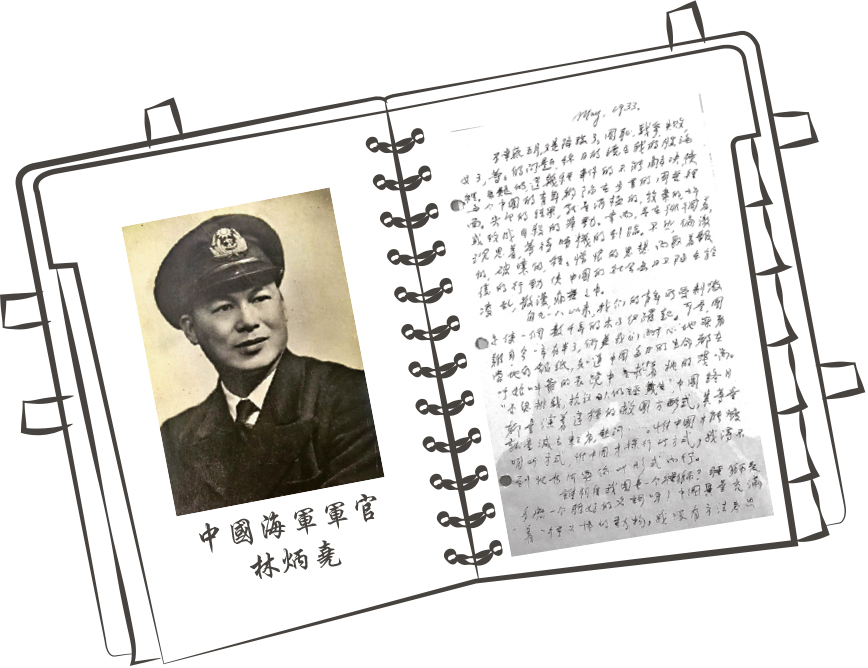

【明報專訊】1933年5月,林炳堯揮寫豪言,控訴對社會現况的不忿,雖屢經失意卻沒有選擇「躺平」。那年他22歲,還不知道自己有天會參與人類史上最重要的戰役之一——諾曼第登陸(D-Day)。90年後,兩個香港年輕人許創彥(Angus)、麥曉暉(John)重拾林炳堯留下的歷史線索,嘗試拼湊中國海軍軍官在D-Day的故事,今年秋季以展覽呈現。Angus和John踏上超乎想像的研究旅程,途中連結各地珍重歷史的人,灌溉彼此熱誠。

史料藏舊樓 故事此中尋

被問到展覽由來,John先說起與Angus熟絡的過程。兩人原本是點頭之交,去年在工作場合碰頭後相約共膳。「開頭想着可能是工作上的『courtesy lunch』(客套聚會),吃過一次飯就半年都不見面。」怎料他們一見如故,聊了一小時已經發現世界觀、興趣很合得來。曾是記者的Angus喜歡寫大時代下的小人物故事,John剛好在看一本美國戰地記者的自傳,「自傳最後一句就是『What can one person do』,當你敵不過歷史大潮,一個人能做到什麼?」二人聊得興起之時,Angus分享了一件往事。

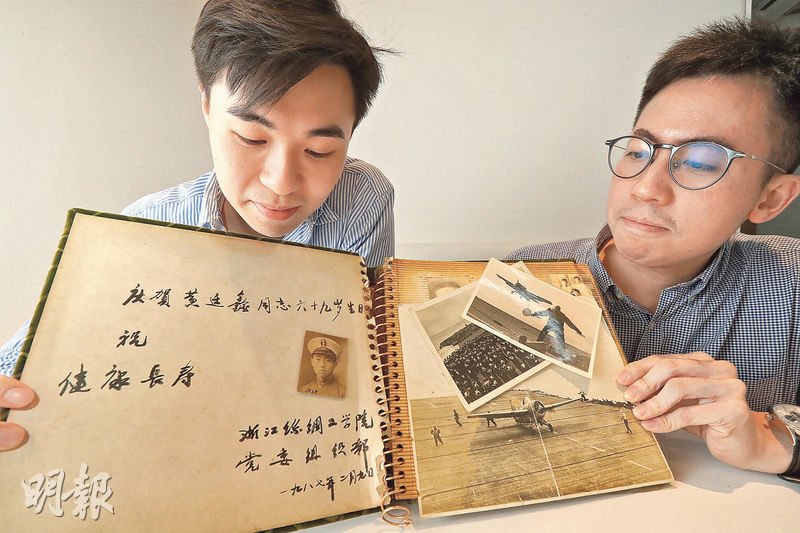

2015年,Angus還是港大歷史系本科學生,讀到一篇新聞,提及香港某舊樓發現中國海軍軍官林炳堯的日記(見今期《星期日生活》封面),留下深刻印象。畢業後他做了兩三年記者,打算進修歷史系碩士時馬上想起這事。在收藏者幸潤權的支持下,Angus把那些舊資料拍攝下來,用於以中國海軍為題的碩士研究。不過,其時研究聚焦於其他中國海軍,沒有深究林炳堯與D-Day的故事。「D-Day這個題目太大,可能不敢碰,便一直保存着。」Angus心想,之後總有機會。

就這樣過了四五年,這故事來到John耳邊,他滿是驚嘆,「嘩,這些事在紀錄片會見到,但無想過坐在對面的人,就是潛在紀錄片裏那個人」。John不斷鼓勵Angus重拾研究及公開這些資料,只因他認為現今時代流行「遺忘」,珍貴歷史紀錄不應只作收藏,「遺忘歷史的相反不是保存,而是要『記得』」。

D-Day漢兵24人 漸離世不等人

明明有些什麼耿耿於懷,但我們多少次以生活迫人為藉口,把夢想推往角落?此時,Angus早已把那疊舊資料塵封家中一隅,要拋下全職工作、重投研究更非易事。好一段時間他麻醉自己,日復日上班也未嘗不可。

「內心知道其實是不滿意的」,摯友John補充,「他說了很多次不滿意(工作狀態)」。John大抵是理想主義者,一次又一次鼓勵好友放膽追夢。被注入強心針的Angus開始考慮年歲漸長,日後體力未必能支持埋頭研究;更甚是他以往曾聯絡過的老兵,疫情期間接連離世,「我的時間不等人,但是他們的時間都不等人」。

一趟處處驚喜的旅途就此展開,包括林炳堯在內,當年參與諾曼第登陸的中國海軍軍官有24人,二人追查這24人資料,翻找各地歷史檔案庫核對。Angus最初只打算撰文分享,後來手上資料愈來愈多,他們開始覺得有能力舉辦公開展示活動,「大角嘴cafe(租場)5萬蚊,每人拿兩萬五出來」。當時構想非常簡單,或許就像九龍城廣場早前的展板式城寨展覽。John打趣道:「我們會做得更好,不會只印黑白的。」

他們萬萬想不到數月後的今天,展覽合作單位多達30多個,包括香港內外多間大學與博物館、領事館。名譽顧問位位重量級,其一是中大前校長、榮休社會學講座教授金耀基。好奇從未舉辦歷史展覽的兩個小伙子,怎可邀來一個個顯赫名字?John簡單的答案是Passion begets passion,以熱誠感染更多熱心人士。

為考「故」去到幾盡?

John為Angus取綽號「黐線佬」(瘋子),這個好友為追查歷史線索,可謂無所不用其極。有天晚上Angus剛飛抵台灣,欲拜訪之人提出翌日早上9時於新竹見面,他也甘願應約,「第二天早上6時多便從台北出發,甚至目的地不是市中心,是新竹偏遠地區,連Uber司機也問我『你進去幹什麼?』」

John和Angus的追查之旅不限亞洲,他們今年4月去了一趟歐洲,與熟悉諾曼第戰役歷史的人交流。其中一天與前英國陸軍總參謀長、現任英國諾曼第紀念基金主席丹納特勳爵(General The Lord Dannatt)會面,對方更親筆撰寫推薦,協助他倆與相關博物館交涉。

林炳堯曾以中國海軍身分,在英國軍艦藍蜜莉斯號(HMS Ramillies)服役。Angus為了接觸該艦的老兵協會聯絡人Mick French,輾轉得悉住在同一社區的人的電話號碼,多次冒眛Skype致電打擾才找到Mick,足足花了6星期。Mick 長年投身老兵協會事務,熟知藍蜜莉斯號的大小事,只因父親曾在艦上服役。他非常支持計劃,熱心解答John和Angus的疑問,甚至問道將來英國站展覽可否請自己去。John早已打算請他直接來港,「但是他說『保險不包我這個80歲老人家』」。

英人押樓辦藝展 紀念園立剪影

這故事中的「黐線佬」不止Angus和John,他們沿途碰上許多為老兵歷史奉獻良多的人。諾曼第阿羅芒什博物館主管Guillaume Dormy現年30歲,與Angus和John年紀相若,他早於13歲參觀該館後深感震撼,19歲畢業便擔任義工,自此為博物館服務。「香港人一年換一次工」,John說:「你諗吓他的dedication(決心)。」

為了一件事,我們可以付出多少時間金錢?John和Angus在歐洲拜訪與諾曼第登陸歷史相關人士,包括民間保育組織Standing with Giants創辦者Dan Barton。來自英國的Dan與位於法國的「英國諾曼第紀念園」合作,為D-Day戰役陣亡的1475名士兵豎立剪影裝置,藉藝術品紀念其犧牲,向下一代傳遞和平信息。John和Angus到訪現場,只見Dan全家總動員裝嵌巨型裝置,還有很多老兵義務幫忙,每天早上開工,下午喝杯熱茶、吃個餅又繼續安裝。

兩個香港年輕人也有出一分力,但在草地上鑽開石頭再插入剪影,原來很難。「我們30歲裝一件都裝得咁辛苦,那裏有1400多件,很多是70多歲退役老兵一手一腳去做。」Dan Barton不惜抵押物業以籌措計劃資金,John感嘆民間力量之大:「追尋意義或做些對社會有裨益的事,無可能放棄擁有的一切,但你見到有人正正做了這些決定,其實都會給予力量。」 Dan曾對他們說過,自己也會灰心,但每天起牀檢查Facebook專頁,看到網民留下讚賞與感謝的說話,總會提醒初心何在。

辦巡迴展 身邊人紛獻策

從一篇文章演變成舉辦巡迴展覽,計劃規模遠超John和Angus的想像。「有些事情就是要放膽去做,think big start small(從小事入手,目標遠大)。」籌備過程中,John體會到人與人的連結,原來可像雪球般愈滾愈大,「香港的民間力量本身都是強大的」。正如他倆沒有主動招募義工,但與身邊人講述事件後,設計師、社交媒體管理能手、出版業朋友等紛紛請纓獻策,共通點是所有人也不曾策劃歷史展覽,卻願意試一試。有別於一般展覽,John稱他們注重包容(inclusive),「香港人在香港自發,將一件幸好獲有心人保存的事,現在將它發揚光大,這是很大的連結」。

連結(Connection)是訪問中反覆提及的主題,Angus希望展覽能夠連結古今中外,讓戰後一代認識戰爭歷史,讓國際看見香港。計劃同時連結跨世代參與,團隊有未聽過Skype為何物的20歲大學生義工,也有年近90的金耀基教授手寫信件以表支持,答允擔任顧問。

從這場探索旅途來看,或許連結還有多一重意義。「現在這個社會真係好悶,很明顯人們不想日日看煙花。」John觀察到,全球尤其年輕人的無力感很強,政治經濟、社會期許等各樣壓力讓人疲累不堪,「我說(小人物)敵不過大潮,Angus就覺得好像需要向現實價值低頭」。這計劃證明社會還有些值得想像的事情,尚有可為。只要有人推進一些有趣的項目,看見意義的人自然會想連結,Passion begets passion。

展覽「唐樓中的二戰日記」

展覽「唐樓中的二戰日記:從香港見證歐洲戰場的中國身影」將於今年秋季舉行,詳情留意Facebook專頁「在香港尋回的『諾曼第登陸』故事」(https://bit.ly/3RrFiJR)。