【明報專訊】吳學昭整理、翻譯、註釋的《錢鍾書楊絳親友書札》,2024年由北京三聯書店出版,由於編校錯誤不少,評價有正有反。吳學昭生於1929年,已90多歲,整理工作艱辛,恐怕難以強求。2025年初,香港本事(Book Matter)出版正體中文版,據知,「本事BM版除去訂正了簡體版的排校錯誤外,還補充新的內容,新增加了六封錢鍾書給宋淇的回信和原迹、一封悌芬來信原迹,並相關圖片多張」。港版相比北京三聯版,自然是後出轉精。

《錢鍾書楊絳親友書札》主要是親友寫給錢鍾書(1910-1998)、楊絳(1911-2016)夫婦的書信,全書順第一封信的時序排列,這些書信是楊絳保留下來,沒有銷毁的信,這些信得以存留,多少是因為在感情上難以捨棄。

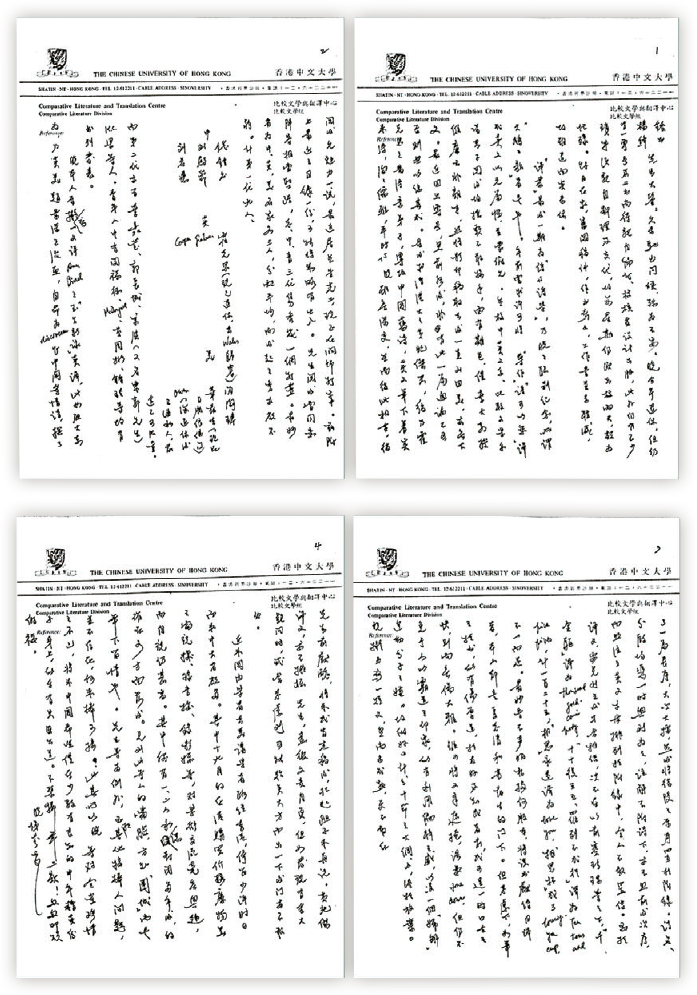

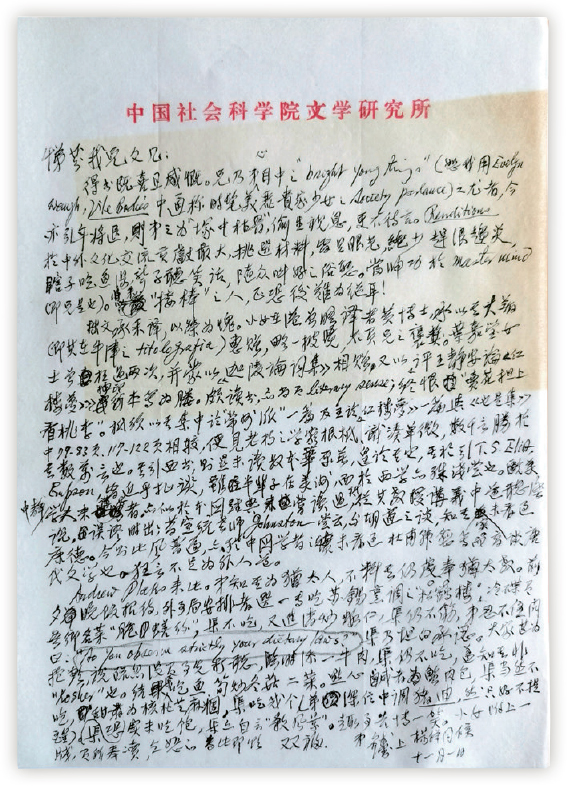

書中以德國漢學家莫芝宜佳(Monika Motsch)的書信最多,達40通,日本學者中島碧居次,有29通。但說最為重要,也是焦點所在的,當然是宋淇(1919-1996)的28封信。這批書信篇幅不短,內容比較有深度,尤其引人注目。

宋以朗在《宋淇傳奇:從宋春舫到張愛玲》一書,已提及這些書信,他說宋淇「與錢氏夫婦的通信,由一九七九年開始,一直寫到一九八九年,十年共有一百三十八封」。這138封大概是來往書信,而《錢鍾書楊絳親友書札》中收入宋淇在1980至1985年間的28封信,當然不是全部,而錢鍾書的覆書也經過選擇和摘錄。最近宋以朗及宋元琳將張愛玲、宋淇夫婦手稿遺物捐贈給香港都會大學,將來研究者或許可以進一步探究錢鍾書和宋淇的書信交往(詳參fb專頁「馮睎乾十三維度」帖文〈真正的文化盛事〉)。

臧否人物

錢鍾書和宋淇早在1940年代初相識,他們曾居於上海,錢鍾書更有兩詩贈答宋淇(收入《槐聚詩存》),1949年後,宋淇來到香港,錢氏夫婦留在中國大陸。1949年後,宋淇在美國新聞處、電懋、邵氏、香港中文大學等機構工作,至於錢鍾書就移居北京,出任清華大學外文系教授,調任中國科學院哲學社會科學部中國古典文學組研究員。文革後,錢鍾書重新活躍,1978年到意大利出席第26屆歐洲漢學家會議。1979年參加中國社會科學院代表團往美國訪問。《錢鍾書楊絳親友書札》中,宋淇致錢鍾書第一封信是1980年1月28日,信初即道滬濱一別已32年,也欣喜錢鍾書出國。

宋淇在信中附上「評朱著」和P. and P.兩文,當為〈詳批朱著《文藝心理學》〉及〈評《傲慢與偏見》的中譯本〉。宋淇在書信中不止一次狠批朱光潛(諢名美學專家、元璋後人),如在第16信中指1983年朱光潛為第5屆「錢賓四先生學術文化講座」作了兩場演講,宋淇評為慘敗。至於錢穆(諢名木公),宋淇也批評得不遺餘力。另外,宋淇也在信中批評了徐訏、「魚目詩人」卞之琳、葉維廉,以及Anne Birrell的《玉臺新詠》英譯本New Songs from a Jade Terrace: An Anthology of Early Chinese Love Poetry。

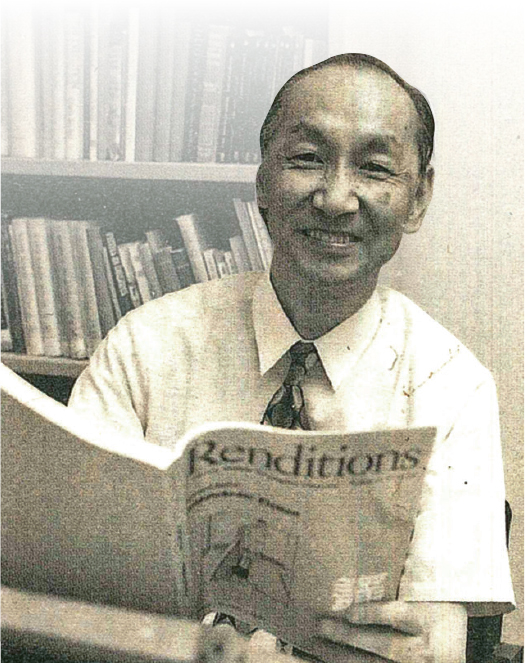

話說回來,宋淇也稱許不少有識之士,包括了柳存仁、夏志清、霍克思(David Hawkes)、余英時、余國藩、閔福德(John Minford)、黃國彬等等,宋淇更說黃國彬「詩學之造詣實在吳興華之上。吳病在身體單薄,鋒芒太露,不似黃之自幼即以獻身於詩之創作及研究為終身志願。同時在香港,接觸面廣,與世界各地詩人及刊物均有來往,且為人謙恭有禮,學問與日俱進。外國語文能力亦在吳之上。此人將來前途不可限量」,宋淇愛才之切,溢於言表。

黃國彬也當然佩服錢鍾書能精能博能通,1984年2月宋淇隨信寄上〈重讀《談藝錄》〉一文,即黃國彬刊於《詩風》的〈重讀錢鍾書的《談藝錄》〉。之後,黃國彬還寫過〈在七度空間逍遙——錢鍾書談藝〉,刊發在1989年4月《聯合文學》的「錢鍾書專輯」,但《錢鍾書楊絳親友書札》並無1985年4月之後宋淇的書信,不知他有沒有奉錢鍾書一閱。

至於錢鍾書也欣賞黃國彬,更道「國彬先生撰著,弟曾讀過,極佩才識,論拙著文,語多溢美,弟讀之慚惶,亦老朽而未喪廉恥之心,當知慚愧也」,錢鍾書回應得十分得體。

此外,1980年錢鍾書評史景遷(Jonathan Spence)「寫歷史而出以小說筆法,非牛非馬」,4年後就正面地說「渠所撰China Helpers, Emperor of China二書,寒家皆有之,文筆殊佳,而學派則法國所謂『Annales』新史學也。」China Helpers即目前通行的To Change China: Western Advisers in China, 1620-1960,中譯本為《改變中國》,Emperor of China即Emperor of China: Self-portrait of K'ang-Hsi,中譯本為《康熙:重構一位中國皇帝的內心世界》。

夏志清是錢鍾書和宋淇都欣賞的學者,1984年12月宋淇附上《雞窗集》序文〈稟賦、毅力、學問——讀夏志清《雞窗集》有感〉,錢鍾書收到序文又收到書,相比之下,錢鍾書更欣賞宋淇的序,打趣道伴娘搶了新娘的風頭。錢鍾書看得仔細,留意到夏志清《雞窗集》的自序說,書題借取自晚唐詩人羅隱「雞窗夜靜開書卷」,而夏志清在註釋中說此詩「目的當然是拍張逸人的馬屁」,錢鍾書批為甚無分寸,但也欣賞《雞窗集》的內容豐富多彩,可見夏志清個性多面。

《錢鍾書楊絳親友書札》僅有夏志清信一封,幸有整理者加入夏志清收於《新文學的傳統》的1979年信,還有Remembering Stephen Soong一文及中譯,展現了錢鍾書、宋淇、夏志清3人多年的情誼。

紅學考據與文學批評

宋淇在書信中褒貶人物,或可引人一時注目,但一些見解和看法,可以從更廣闊的層面來看。

宋淇是香港的紅學家,出版過《紅樓夢西遊記:細評紅樓夢新英譯》及《紅樓夢識要:宋淇紅學論集》。在《錢鍾書楊絳親友書札》中,宋淇致錢鍾書第一封信第二段就打開紅學的話題。宋淇說:「環顧當代紅學家中,國內我獨許俞平伯,國外可談者也只有余英時,其餘都在考據中刻舟求劍。」自胡適以來,紅學以考證一派為大宗,視《紅樓夢》為曹雪芹的自傳或家史,考證派由周汝昌推到極致,紅學幾乎成為曹學。

拙文〈香港與紅學革命——重讀余英時《紅樓夢的兩個世界》〉已談及余英時在香港期間,發表〈近代紅學的發展與紅學革命—— 一個學術史的分析〉,「帶動起紅學革命,從文學評論角度批評《紅樓夢》,還文學以文學,還小說以小說」。而真正用文學評論方法討論《紅樓夢》的著作,前有俞平伯的《讀紅樓夢隨筆》,而宋淇也在1970年代初發表〈論賈寶玉為諸艷之冠〉、〈論大觀園〉、〈新紅學的發展方向〉等論文,正是用文學批評方法論《紅樓夢》的成果。

宋淇又在信中提到「楊絳女士的『藝術就是克服困難』為此中碩果,國內紅學家忙於搞『曹學』是不會懂的,倒是香港有人在一九六三年加以影印,收入一冊論文集中」,這是指楊絳的〈藝術是克服困難——讀《紅樓夢》管窺〉,收入香港建文書局1963年出版的《散論紅樓夢》(吳世昌等著,中流出版社在1979年重出)。楊絳在文中不談考據,而是從大旨談情的《紅樓夢》,探索文學創作過程的約束,作者要避免過去的小說或戲劇,以至現成的方式,不想落入千部一腔,千人一面,而是要另覓自建的形式,以至新的境地。所謂欣賞藝術,就是欣賞作者克服困難。楊絳的文章回歸文學評論之路,自然得宋淇的欣賞。

錢鍾書在1980年2月2日覆函中言:「近日考據者治《紅樓夢》乃『紅樓』夢囈,理論家言Red Chamber Dream乃Red Square Nightmare。此可為知者道,難與俗人言。」錢宋二人實同聲同氣。宋淇又提及「有人研究版本,我就建議用《紅樓夢魘》為書名,可見所見略同,不過先生是英雄,下走則為狗熊耳。」姑隱其名,這大概是為張愛玲留顏面。之後宋淇再說「紅潮泛濫」,對照《張愛玲往來書信集:書不盡言》,同一時期宋淇對張愛玲也是說「紅潮泛濫」,可見宋淇憂心忡忡。

1980年6月,美國威斯康辛大學召開「國際《紅樓夢》研討會」,宋淇和張愛玲受邀,但沒有出席,周汝昌、馮其庸、陳毓羆是中國大陸的代表學者。宋淇提到周汝昌攻擊馮其庸,又提到紅潮氾濫之象,形成本末倒置及走火入魔的現象。宋淇反對《紅樓夢》成為各種各樣的文獻研究、歷史、社會發展的文件、自傳或合傳,他放言研究《紅樓夢》只有回歸小說本身:The proper study of Redology is Red Chamber Dream.

吳世昌和周汝昌是考據一派的重鎮,錢鍾書貶他們為「『紅』蠹」,宋淇斥吳世昌為妄人,對周汝昌也不認同,視他們為紅樓二昌,「日曰為猖」。宋淇欣賞余英時,甚至整個紅樓夢研討會的論文,「令人佩服僅余英時兄一篇」。不單宋淇多次讚許余英時,錢鍾書也道:「余君英時之中國學問,博而兼雅,去年所晤海外學人,當推魁首,國內亦無倫比,頗有書札往來。」可是《錢鍾書楊絳親友書札》並無收入余英時書札,聯經版《余英時書信選》也沒有錢鍾書和余英時的通信。

1980年,宋淇在信中對錢鍾書談論的主要話題,就是《紅樓夢》,可惜未讀到更多錢鍾書一方的回應。

家學淵源

閱讀《錢鍾書楊絳親友書札》,由於錢鍾書回信收錄得不多,一些背景缺乏知識脈絡,把握不易,《宋淇傳奇》一書成為必不可少的伴讀參考。但《錢鍾書楊絳親友書札》不只是有宋淇書信,還有其他親友書札,以下略為談論親人書信。

全書以錢鍾書之父錢基博(字子泉)的兩封信開始,信中勸勉兒子「勞可節則節,心得放且放」,又從整理者按語知道錢基博此信,收入《芥子集》中,「《芥子集》乃錢子泉老先生專為錢瑗所摘選的經史子集」,由此令人想到幼承庭訓,自小培養,是學問教育的要訣。錢鍾書固然天才橫溢,難得的是家學淵源深厚。

楊絳的父親楊蔭杭,曾當京師高等檢察廳檢察長、《申報》副總編輯,關於楊絳的早年歲月,楊絳的《將飲茶》、《雜憶與雜寫》,吳學昭的《聽楊絳談往事》等已有提及。《錢鍾書楊絳親友書札》中,楊絳長姊楊壽康的兩封家書,尤其難得(又可與楊壽康故友蘇雪林的3封信並讀)。

楊壽康在信中回覆楊絳問關於天主教會的事,是第一手歷史資料。從第二封信知道不少楊家往事,而楊壽康曾翻譯過《人類的超性特恩》(Dieu en Nous)、《彌撒和教友的生活》(La messe et la vie chrétienne)、《死亡的意義》(Le Sens de la Mort,Paul Bourget著)。眾所皆知,楊絳是翻譯名家,而八妹楊必就翻譯過薩克雷(William Makepeace Thackeray)《名利場》(Vanity Fair)和埃傑窩斯(Maria Edgeworth)《剝削世家》(Castle Rackrent)。楊家三姊妹都擅長外文,從事翻譯,可見良好教育的培養。

《錢鍾書楊絳親友書札》當然是重要著作,一面世就受到廣泛注意,可是由於筆迹難以辨認,一些外文的錯字也在所難免。全書基本上以親友所寫書札為主,錢鍾書所寫的書信收錄不多,過去如《錢鍾書散文》已排印了一些信函(《錢鍾書散文》中,致胡喬木信值得注意,楊絳《雜憶與雜寫》有錢鍾書致錢穆、梅貽琦、沈履的書信)。當然,經過時間冲洗和人為銷毁,現存的錢鍾書信件,在數量上恐怕是九牛一毛。還望集腋成裘,待他日看到錢鍾書楊絳致親友書札,而不止是錢鍾書楊絳藏親友書札。