【明報專訊】一年前台灣花蓮發生黎克特制7.2級地震,其時有地震學者研究發現山泥傾瀉可觸發地震災害鏈,山泥傾瀉亦是香港常見的自然災害,記者問他香港能否獨善其身,一年後再問,他態度相若,說香港發生7級或以上地震的機率非常低,「100年內最大的地震是1918年300公里外廣東省汕頭的一個7.3級地震,會在香港產生類似地動的事件可能幾千年一次」。然而伴隨緬甸上月底發生7.7級大地震,加上日前日本九州宮崎縣的6級地震,日本漫畫《我所看見的未來》關於日本和菲律賓海面將在7月5日發生地震和海嘯,並波及香港的「預言」愈演愈烈。究竟地震對香港有多大威脅?

南海海槽地震機率高 對香港影響有限

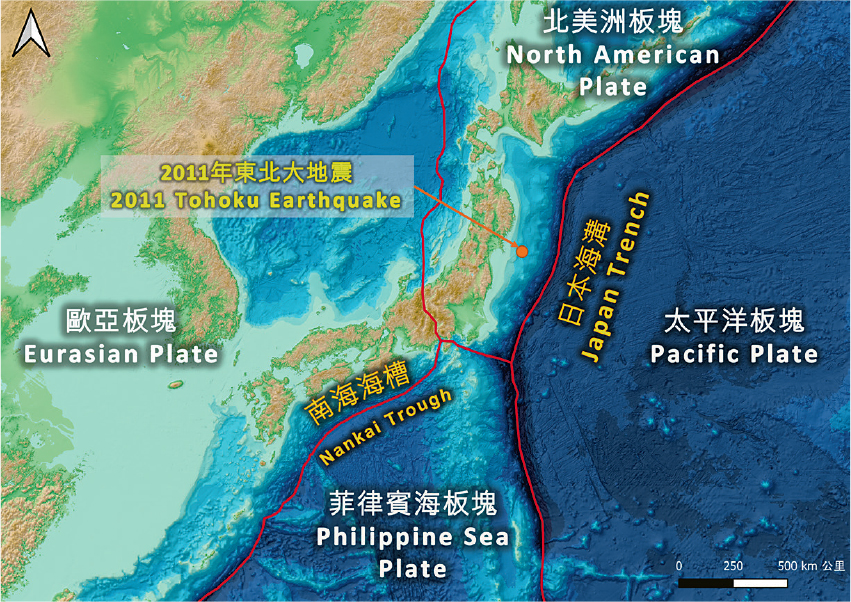

根據日本報章《讀賣新聞》上月尾報道,日本政府估計日本駿河灣至九州以東海面約700平方公里的南海海槽,於未來30年內有80%機率發生8至9級地震,該地區每隔90至150年發生一次地震,最近一次是1946年規模8級的昭和南海地震。

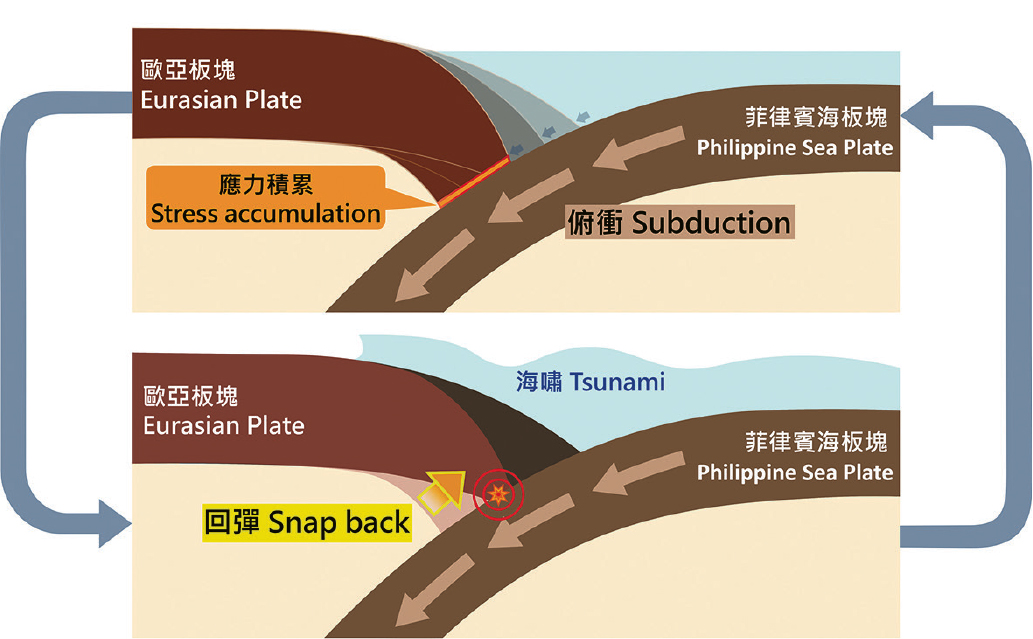

香港中文大學地球與環境科學系教授、天文台科學顧問楊宏峰說南海海槽發生地震的機率非常高。由於它位於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣,屬於隱沒帶(或稱俯衝帶),即板塊活動時,它們之間的接觸邊緣會壓縮,菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊下方滑動,甚至下降至地函數百公里,「這運動速度算是比較快的」。應力在板塊的相對運動下積聚地殼,數百年的能量累積足以觸發大地震。

南海海槽分別於684年、1361年和1707年有過接近9級大地震,若按此估算,楊宏峰說南海海槽所處的板塊大約400至600年左右便有足夠能量爆發8至9級地震,但「過去發生類似震級的地震數據樣本有限,以此推算平均發生的時間誤差比較大」,這誤差或可以百年計。楊續說目前的技術仍未能精準預測地震發生的時間,不變的事實是隨時間推移,應力積聚愈多,地震發生的機率愈高。

不過南海海槽距離香港逾2500公里,楊宏峰說它發生地震對香港的直接影響有限,假如其規模達9級,或將引發海嘯,「海嘯會翻越太平洋,四方八面地擴散,也會傳到香港」。但香港位處大陸架(continental shelf)區,水深較淺,海嘯湧進這平緩且廣闊海域隨水深下降,「海嘯波的能量耗散得更快,到達香港海岸時可能只引起20至30厘米的水位上升」。他舉例說2011年日本311大地震引發的海嘯波抵港時未超過30厘米。

馬尼拉海溝强震或引海嘯

較難湧入香港陡直海岸

地震基本上是板塊運動導致,但也不排除採礦和建設水庫等誘發的人工地震,楊宏峰解釋,「水庫要攔截很高的水體,水體進入時改變地殼壓力,同時往地殼裏的縫隙流動,讓旁邊的斷層更易滑動,產生地震」。印度於1967年便發生過6.7級水庫誘發的地震,更近身的則有1962年廣東河源市的新豐江水庫的6.1級地震——新豐江水庫是東江水的主要來源,楊宏峰說此後河源一帶偶爾會發生2至4級地震,「人工誘發地震會改變當地的地震模式」,其破壞能力亦類似同等級的天然地震。

「除了馬尼拉海溝大地震有機會引發比較大的海嘯外,其他地區的海嘯傳到華南地區包括香港的影響應該都比較有限」,楊宏峰說。馬尼拉海溝是位於菲律賓呂宋以西的隱沒帶,從南到北長約1,500公里。楊宏峰說目前對於馬尼拉海溝地震最大震級的評估具爭議,「有研究認為可能產生9級地震,有的認為最多8.5級,也有人說不會超過8級」。根據歷史紀錄,過去一百多年來馬尼拉海溝發生過最強地震是1934年的7.6級,當時香港亦有震感。

有科學家研究指馬尼拉海溝發生9級地震的周期約為700年,8至8.5級則介乎100至250年,而這「周期」早已屆滿,他們相信地震遲早發生。然而應力積聚和釋放的過程一直循環,所謂地震周期未必完全有規律。一般而言,楊宏峰說至少8.5級或以上的地震才會觸發大規模海嘯,但值得關注的是全球9級大型地震均由逆衝型斷層作用產生,而這種逆衝型地震「都發生在海溝裏」,譬如日本311大地震和2004年印度洋地震等。

楊宏峰指世界各地學者,包括他的研究團隊都關注馬尼拉海溝地震,尤其是它引發的海嘯對中國南海地區造成的影響。假設馬尼拉海溝發生9級地震,按現時相關研究推演,楊宏峰說該地震或為香港帶來至少1米高的海嘯,「但這只是目前數據模擬的研究,我們近幾百年內沒一個明確紀錄」。楊續說,海嘯的高度除了取決於地震強度,也與近岸的海底地形有密切關係,而且「海岸線的形狀和坡度能決定海嘯能衝進內陸地區多遠」。以香港為例,他指香港大多數海岸陡直,令海嘯較難湧入,造成洪水氾濫的機會相對微。

香港天文台曾探測和分析太平洋或南海地震參數,模擬海嘯傳播過程,估計馬尼拉海溝地震引發的海嘯抵港約須3小時;南海海槽的則約在地震發生6小時後抵達香港東南部海域,再陸續湧到西北沿岸。天文台表示若海嘯於3小時內抵港,天文台會發出海嘯警告,着市民預防;若估計海嘯抵港時高度並不顯著,或該顯著海嘯將於地震發生逾3小時後才抵港,則發出海嘯報告通知市民。

濱海斷裂帶「地震空區」威脅

距離香港以南約60公里的海底有條叫濱海斷裂帶的活斷層,中大和天文台學者曾評估它地震引發香港海嘯的風險,初步估計該斷層有機會發生最高7.5 級的地震,並有可能為香港帶來約1米高的海嘯,在某些內灣地區甚至高達2米。楊宏峰說濱海斷裂帶的板塊移動速率非常慢,「運動得愈慢說明它累積能量的時間愈長」,它造成強烈地震所須時間「非常久遠,至少不是以10年計,希望大眾不要因此誤解,甚至產生恐慌」。

再者,目前關於濱海斷裂帶的研究不多,「大家其實並不知道它每年能滑動多少距離」,便更難預算它累積的能量和地震震級。香港並不處於地震帶,可掌握的周邊斷裂帶地震數據原本就少,加上濱海斷裂帶在海裏,對比研究陸上斷層的挑戰也更大。現時楊宏峰及其團隊研發了全球首個近斷層數據分析方法,分析由斷層幾何效應引起的地震波形特徵,識別其破裂震相,毋須反演便能準確追蹤地震破裂的傳播速度,評估其震級及破壞力。

濱海斷裂帶地震對香港的威脅,除了它靠近香港、沒太多相關數據預估外,還因為它兩側的海南及潮汕一帶,於近數百年發生過大地震,中間的珠江口及大灣區一帶卻沒有,形成「地震空區」,意即斷裂帶頭尾兩段有大地震,中間一段卻暫未發生。楊宏峰以剛發生的緬甸大地震為例,緬甸有條全長約1200公里貫穿緬甸南北的實皆斷層,實皆斷層的南北段近百年來分別於1994年及2012年有過6.8至7級地震,惟中間橫跨首都內比都至第二大城市曼德勒的一段自1839年8.3級阿瓦地震後,逾180年沒強震紀錄,實皆斷層中間這段便成地震空區。

是次緬甸地震震央位於距離曼德勒約24公里的實皆省,「這次地震是填補了上次(實皆斷層)地震留下來的地震空區」。按理說,同一條斷層上每處累積同等應力,「那麼別處(地震)把能量都釋放了,只有中間的段落沒有,那就是它用更長時間來累積更多能量」。至於每次地震會否將累積的應力完全釋放,楊宏峰說難以判斷,這視乎不同地區和斷裂帶的特性,還有附近的岩石結構,「這也是學界很關注的問題,就是斷裂帶何時以一次超級地震把絕大多數能量釋放掉,或者何時以相對沒那麼強的地震、逐段釋出能量」。實皆斷層中段今次發生大地震後,對南北兩段造成一定的觸發作用,「離它(這次震央)較近的地方未來幾十年發生地震的風險會增高」。

本地建築抗風設計有一定抗震能力

泰國曼谷處緬甸震央約1000公里外,卻受牽連,當地感受到強烈震感外,一幢正在興建的30層高樓倒塌。楊宏峰解釋曼谷底層是鬆軟的泥質沉積物,當地震波以固定幅度從堅硬的岩石傳到沙土上,其震動的烈度隨之放大,產生「場址效應」,振幅可增強約3倍。此外地震在軟土上更易與高樓共振,造成晃動,「建築地基堅固,但其空中部分是自由搖擺的,地震頻率若剛好接近建築自身的共振頻率,容易造成極大破壞」。

有外國專家分析稱涉事建築採用了無橫樑式設計,容易造成「穿孔剪力破壞(punching shear)」,剪力即一組將物體往相反方向推的力,地震會讓建築上下晃動,無橫樑式設計的建築樓板或因地震瞬間塌陷。香港樓宇安全學會長何鉅業指建築的抗震設計一般講求柱和橫樑的接駁位要堅固,「在接駁位加較多鋼筋防止或抵抗一些剪力出現,以及令局部壓力足以承托」。無橫樑式設計的建築樓板通常不會太厚,何鉅業無法確定當中佈置的鋼筋能否達高要求的抗震標準,但「有橫樑則有條件做得堅固一些」。

香港《建築物條例》暫無規定建築要符合特定抗震設計標準,不過發展局表示本地基建包括海堤和鐵路等可抵禦高達修訂麥加利地震烈度的VII度地震,即站立有困難、懸掛物件抖動,磚石建築或出現裂縫的程度。此外,香港易受颱風吹襲影響,大部分建築物依法設計具較強的荷載抵禦能力抗風,抗風設計強化建築結構,令樓宇有一定的抗震能力。

何鉅業續說,雖然強風多數令建築左右晃動,有別於地震造成的上下拉扯,但香港建築設計有較高安全系數,不少摩天大廈如環球貿易廣場和國際金融中心採用核心筒設計的抗側力結構,能承受很大的垂直和水平荷重,使建築在強風和地震中不會發生過大的位移或倒塌,當然「抵抗到不代表樓宇完全沒事,只是主體結構不會有即時危險」。

發展局去年表示屋宇署已委聘顧問公司參考與香港地震活動相若城市的抗震設計標準,研是否需要制訂一套切合本港情况的相關作業守則,料今年初徵詢建築業界意見。