【明報專訊】正月十五元宵節,大家會按照傳統食湯圓、賞花燈、猜燈迷。

然而,大家知道元宵節是怎樣而來?為什麼會猜燈謎嗎?

至於湯圓,今次就由父母與孩子一起動手搓湯圓吧。煮食達人米太(Jacqueline)示範炮製別出心栽的「南瓜朱古力脆脆湯圓」,看到一粒粒浮在水面的南瓜,忍不住大叫「真可愛!」

文︰唐蔚霖

圖︰鄧宗弘、資料圖片

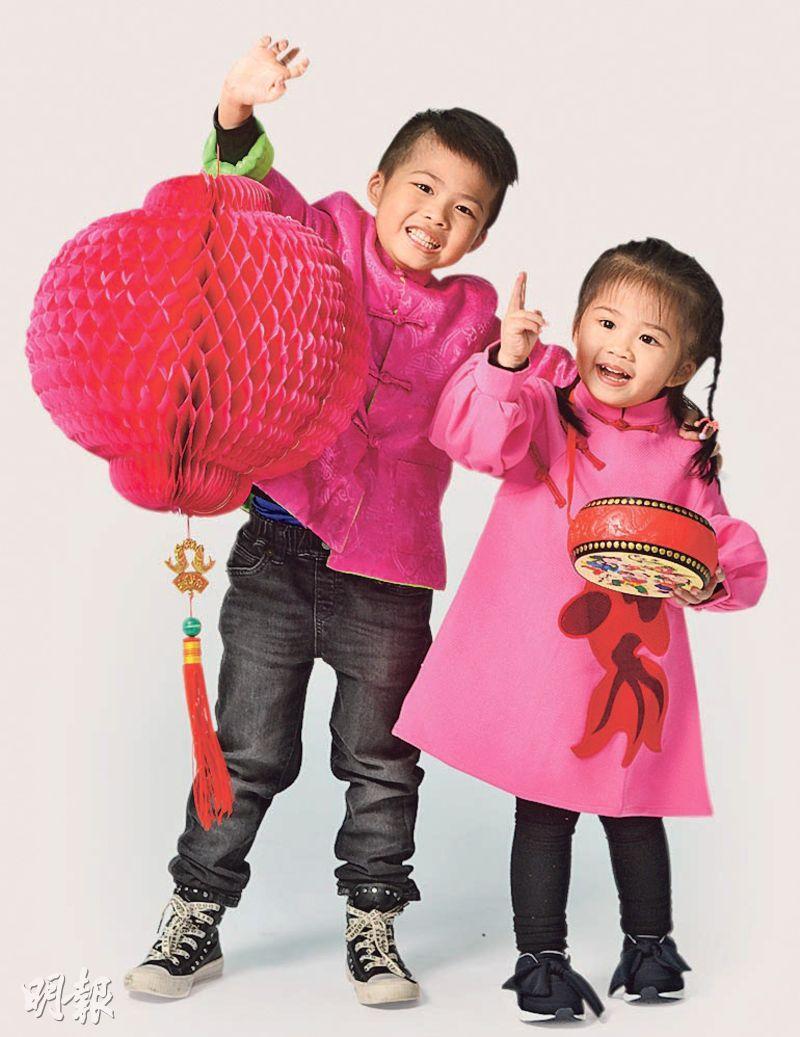

小模特兒:Gordon Tsui 、Ruby Tsui、Amanda

場地提供︰The Cooking Alley

■元宵由來

落田前祭祀 點火驅蟲

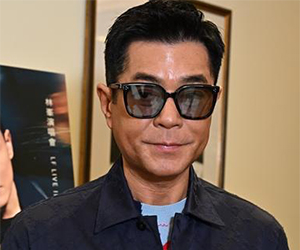

古代中國大部分人以務農為生,因此日曆上的節日,皆與農業有關,元宵節亦然。香港史學會總監及創辦人之一鄧家宙說,春節時期寒氣未除,農民仍在休息,經過15天的慶祝及準備,在重新落田的前一晚作祭祀和驅蟲,延伸各種相關慶祝活動,元宵晚會從此而來。

到了東漢時代,道教崛起,而元宵節在道教的傳統內,稱為上元節,也是「天官」誕辰,「天官」是道教中重要的神明,皇帝會整天祭祀至日落,晚上為了討天官喜悅,會點起火把;農民則會拿着火把走到田中,驅走害蟲,由這時開始元宵節便出現「火光」的元素了。

唐宋猜燈謎興盛

後來風俗逐漸演變,燈籠出現,大家不再點火把,而是拿着燈籠在元宵夜外出。在唐朝與宋朝時,人民文化水平高,一眾文人雅士,透過出燈謎與猜燈謎互相交流。坊間亦曾流傳燈謎是由「南宋紹興城笑面虎財主」而來,他是一名不受歡迎的財主,有次一個窮秀才向他借糧,被他回絕,第二天秀才拿着花燈,寫上詩句,作為燈謎要財主猜,謎底卻是諷刺他的內容,結果令財主氣急敗壞,大快人心。

因此大家都仿效秀才,將燈籠寫上詩句燈謎,嘲諷財主,燈謎就此出現。不過這只是一個民間口耳相傳的故事,並無任何歷史根據,鄧家宙說:「慶祝元宵節是中國傳統風俗,與歷史事件大有不同,歷史事件可追溯史實,但風俗則難以溯源。」

■齊猜燈謎

鄧家宙分享了幾個小時候聽過的燈謎,大家考考身邊的朋友吧!

謎面:「春雨綿綿妻獨宿」,猜一個字。

答案:一

解說:要用會意的方法去猜,「春雨綿綿」,暗示春天沒有太陽,即「春」字減去「日」,就剩下上面的部分;而「妻獨宿」即暗指丈夫不在身邊,將「夫」字拿去,最後「春」字就只剩下「一」字了。

謎面:「呀」,猜四字成語。

答案:唇齒相依

解說:「呀」字的「口」即代表唇,「牙」字即是齒,兩者集合而成,就是「唇齒相依」。唇齒相依形容人與人之間的關係密切,相互依靠,就好像嘴唇和牙齒那樣互相依靠。

謎面:「女兒國」,猜一個中國城市。

答案:武漢

解說:女兒國裏面沒有男人,男人亦是「漢」,那就是「無漢」,取諧音詞。

謎面:「身穿紅袍,頭戴綠帽,坐在泥裏,呆頭呆腦」,猜一種蔬果。

答案:胡蘿蔔

解說:這是以擬人法來寫,胡蘿蔔的身體是橙紅色,就像穿著紅袍;胡蘿蔔頂端是綠色,像戴着綠色的帽子。當人從遠處看着田間未收割的胡蘿蔔,它們完全不動,就像呆頭呆腦坐在泥中。

[Happy PaMa 教得樂 第179期]