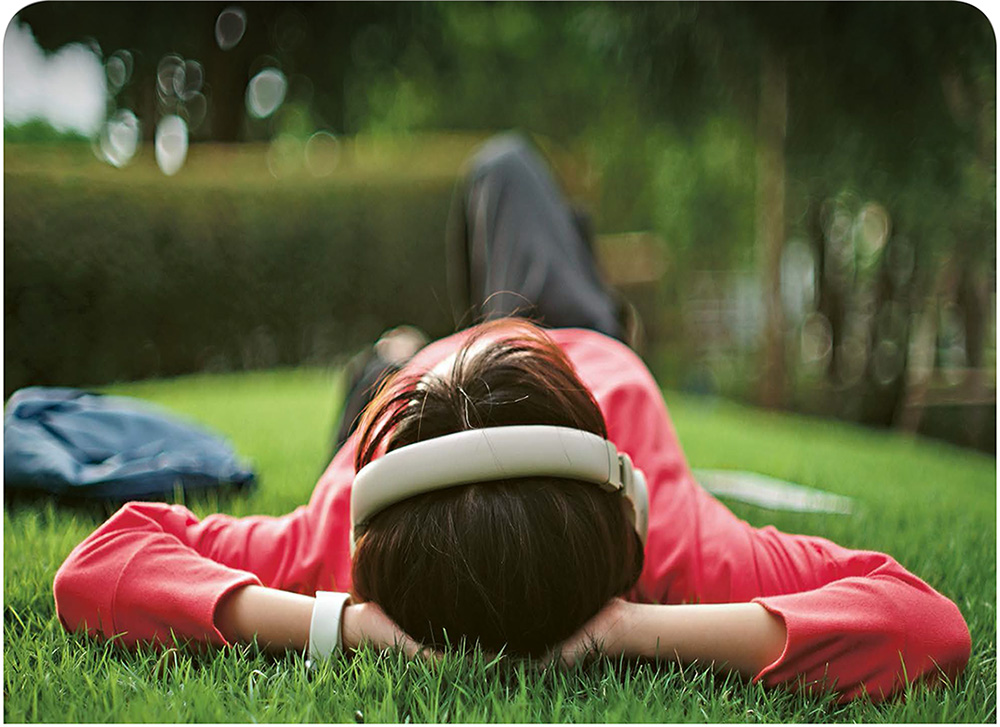

【明報專訊】早前有機構發布關於中學生「躺平」的調查,引來社會熱議。調查發現逾四分之一受訪學生自稱已「躺平」,不少更是初中生。而整體受訪者亦傾向認同「躺平」是經過深思熟慮後「覺醒」的生活態度。惟有輔導心理學家卻指,青少年所謂的「覺醒躺平」,只是在無助、無奈下美化自我放棄的抉擇;亦有資深生命教育工作者建議父母,學習積極聆聽,了解子女話語的弦外之音,並陪伴他們一起面對困難,而非容讓他們去逃避,否則不利年輕人成長。

文︰沈雅詩

香港基督教女青年會較早前透過問卷訪問990名中一至中六學生,以研究中學生「躺平」的行為及態度。調查發現,27%受訪學生(267人)自稱已「躺平」,初中生佔逾一半(140人);當中「懶散」、「輕鬆過活」和「不做功課」被最多學生評為「躺平」行為。而整體受訪者也傾向認同,「躺平」並非單純感到無望或無方向,而是深思熟慮、平衡利弊後,「覺醒」要與主流的上進、物質主義價值觀「斷捨離」,尋求簡單、自由和舒適的生活。

對於不少年輕人視「躺平」為一種「覺醒」的生活態度,樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家郭倩衡(Helen)坦言有保留,「表面上,他們好像莊子般超脫,但當你細心解讀,或者根據我平日臨牀接觸的青少年,其實旁人感受不到他們為自己『修煉』到這種低物慾心境而表現得很開心、很滿足,反而在話語的背後,讓人覺得這班年輕人是久經磨煉與摧殘,產生出『算把啦』的心態,他們是因為無助、無奈才『躺平』。『覺醒』一詞,似乎美化了放棄的決定」。

但反過來說,跟「主流的上進價值觀『斷捨離』」又不一定是「躺平」,Helen稱,很多時要取決於當事人作出這個選擇時,是由理性主導,還是情緒主導。她舉了一個實例︰「我有一個學生,他讀書成績一般,也經常不交功課,在主流價值觀裏,或許他是不太上進的。但他是否『躺平』呢?絕對不是。這個學生做很多兼職的,又很會投資,儲了不少錢,他很清楚自己的目標,只是他追求的,並非學業成績而已。」

躺平成次文化 缺適當引導

資深生命教育工作者、EDIT Workshop創辦人陳志耀(Tommy)也指出,許多年輕人把「躺平」哲學化了,加上同輩互相鼓吹,彼此耳濡目染,便逐漸形成一種次文化,「在以前的社會,無這些說法的,當你無人生目標、無前進方向,缺乏內在積極,也會自覺是不健康、不合理的,很想逼自己走出來,無人會質疑需要停留在這種狀態。但這一代卻不是,他們把這種狀態合理化了,更以為自己在追求一種更健康的精神層面,但實際上,他們只是在娛樂上消耗自己而不自知」。

Helen亦憂慮,近年社會過度渲染「做自己」,卻欠缺適當的引導,容易誤導年輕人,「不少名人、明星都會鼓勵大家『做自己』、be yourself,本意是好的。但青少年的年紀尚小,簡單一句叫他們『做自己』,孩子聽起來是很舒服的,惟若沒有後續的配套,例如個人成長教育、情緒教育,我覺得這三個字是很危險的。其實在『做自己』之前,是否都應該先去認識自己、發掘自己呢?」

即時獲滿足 難提升動力

事實上,「躺平」觀念之所以被年輕人廣泛接受,Tommy認為,跟他們出生的時代有密切關係。「若我們祖父母一輩所生的時代,是艱苦的冬天,那麼年輕人的父母,就是生於初夏、仲夏的一群,這代人很強調只要有付出,便會有收穫,他們也經歷過收穫帶來的滿足。而現今的年輕人,則是生於秋天的時代,他們的物質已經很豐富、滿足,不需要為生存的需要而煩惱,於是就轉移去追求比較夢幻的東西。」

他補充,家庭教養亦是關鍵,「這代的父母,普遍很保護子女,令年輕人在成長過程中,甚少需要經歷痛苦,所以培養不出抗逆力,以致他們只懂得用『躺平』這種逃離機制去應對『內卷』的壓力」。加上這班網絡世代,都是慣於享受眼前的快樂和滿足,也就失去了學習延遲滿足的機會,「現在年輕人只要有一部手機,自娛度已經很高,既可瀏覽社交媒體,又可打機、聽歌,甚至能作歌、編曲。當什麼都是即時被滿足時,其實便經歷不到『延遲滿足』,從心理學角度,『延遲滿足』是有助提升個人動力的」。

話說回來,父母又應該如何回應子女的「躺平」行為呢?Helen和Tommy皆不約而同表示,彼此用心連結最重要。「作為家長,是否了解自己子女的興趣、能力和價值觀是什麼呢?若有充分了解,便不應該強迫他們做一些違背意願或者力有不逮的事情。」Helen更再三提醒家長,不要把自己未圓的夢,強迫子女去完成,「不少探討都指出,青少年的恐懼和壓力,除了由社會環境帶來,有部分都是源自上一代的寄望而產生的」。

掌握技巧 聽出話語背後信息

Tommy亦謂,家長需要學習積極聆聽,才能與子女同頻共振,「當家長掌握到積極聆聽的技巧,才可以真正聽出子女話語背後所傳遞的信息,究竟他是心中有渴想,還是心裏面有很多障礙,若能夠準確翻譯出來,子女才會覺得大家『對到嘴』,始能繼續溝通下去」。

他同時建議,父母需要逐漸歸還合理的責任感給子女,「首先不要什麼事都替孩子包辦代勞,要他們重新負起適當的責任感;其次,當子女遭遇困難時,父母要做的,是陪伴他們去經歷、去面對,而並非第一時間幫他們掃除這些困難,或者容讓他們繞道逃避,這樣對年輕人的成長,有害無益」。

[Happy PaMa 教得樂 第541期]