【明報專訊】小男孩伏屍在海邊的照片,讓全球關注已經打了數年的敘利亞內戰。在facebook按下「分享」鍵轉載,感嘆過後,回到眼前營營役役的日常,這些發生在千里之外的苦難,與我們有何關係?

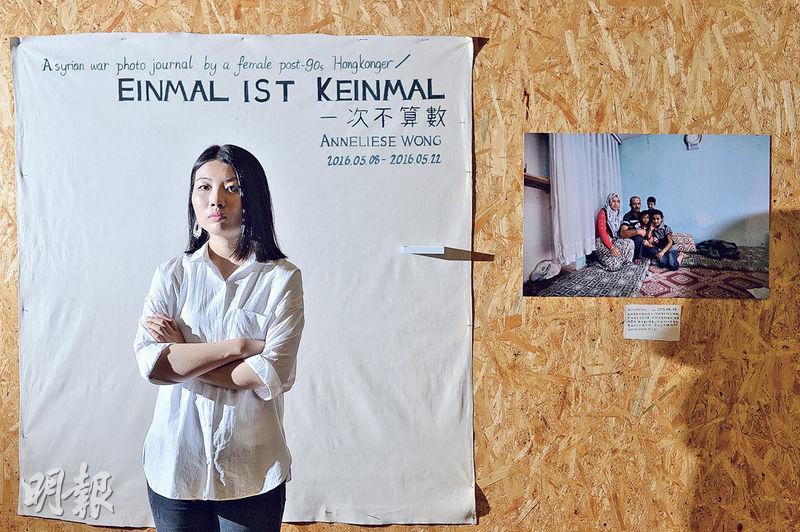

90後香港女生Anneliese決定拿起相機,親身去找自己的答案。

「香港人常常覺得自己看得很多,其實他們選擇看不見東西的更多。」她說,「我想從我自己的眼睛驗證真實,我不想再被媒體告知這個世界的一切了。」

去年,她隻身到土耳其兩個月,在接壤敘利亞的邊境,紀錄難民生活。「我有做最壞打算,可能會遇到意外甚至會死,所以有跟朋友說」。父母是事後讀到她投稿到報紙的文章才知道。Anneliese與朋友去過西藏、印度、尼泊爾,自覺這些背包經驗足以應付敘利亞的旅程。敘利亞因戰火封閉,她便沿土耳其邊境,隨義工造訪難民營,去過Gaziantep、Mardin、Midyat、?anl?urfa、Akcakale、Suruc、Kobane等,其中Kobane不久前才遭受炸彈襲擊,也試過拍照時被持槍士兵追捕,逼她刪照片。

脫離物質消費 另尋人生

出發前,她在影樓從事兒童攝影,業餘為南亞裔小孩拍照,關注在港少數族裔。「攝影是我表達自己的方式,(工作時)他們(顧客)不需要攝影師,只需要『撳掣員』,成件事好『消費』。我有些(在印度認識的藏人)難民朋友,不如就做個project(項目),影其他人的故事,通過攝影講我想講的。但如果要一路做下去,我無遇過戰爭,真的遇上塌樓、炸彈,我可不可以承受到?咁就試一個最唔敢去的地方,都算係一個自我挑戰的開始。」Anneliese原本修讀時裝設計,但大二輟學,其後從事攝影。「時裝設計太物質,我會question(質疑)你是否需要咁多件衫。在香港未找到人生意義,當時好憤怒,想知道自己是個怎樣的人。」

蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)在《旁觀他人之痛苦》一書中詰問,戰爭的影像,是激起觀眾的同情心,還是只是滿足大家獵奇「窺淫狂」(voyeurs)趣味的消費品,令觀眾更麻木?生活安樂的我們,該以什麼姿態去旁觀他人的苦難,才不至於消費他人的不幸?Anneliese坦言:「當時我廿二歲,都唔知自己做呢件事,是衝動、是想表現自己,還是想幫人。也許當時不是有什麼目的或者想點,而是想知道自己是否能承受戰爭的沉重,以後繼續做下去(與難民有關的計劃)。你想幫人之前,要看看有否足夠的力量去幫自己。」

遠赴邊境難民營 擔當義務「聆聽者」

動身前,她看了不少敘利亞歷史跟戰爭資料,也特地去清真寺跟學校了解伊斯蘭習俗、拍照禁忌。「我問自己,又不是藥劑師或醫生,教育上也幫不到他們,可以做什麼?」清真寺的伊瑪目(Imam)教她跟難民平等相處,不是誰幫誰,「他說,那是難民需要面對的生活,他們要懂得調適。只是大家生活狀態不同,有啲嘢令佢變成難民;有啲嘢令我變成攝影師,不存在高低地位關係。」

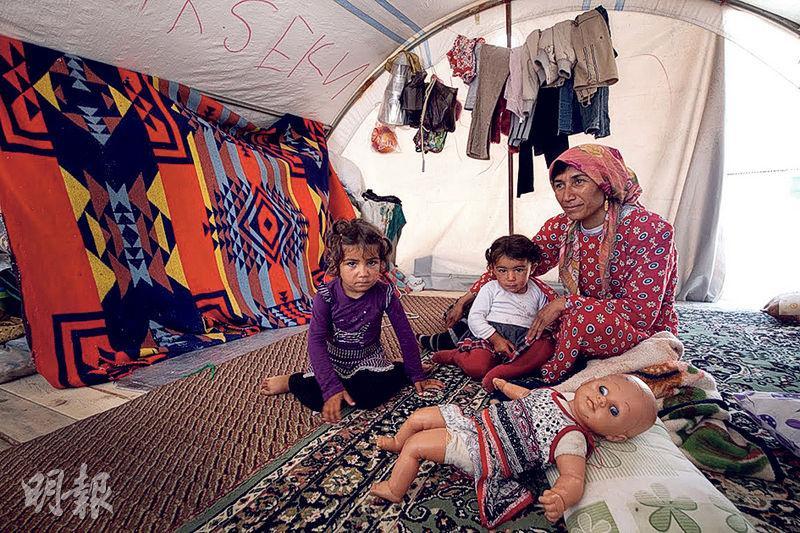

她透過網上旅遊論壇,聯絡到在土耳其邊境城巿Gaziantep營運難民學校的義工,隨行到難民營派物資。「我用google translate(出發前下載的離線版)傾偈,因為好少人會坐低聽佢哋講嘢,我坐在那裏幾個鐘,就算聽不明都好,臨走,他們都會跟我說,多謝你坐在這裏陪我。佢哋話不需要物資,只是想要自食其力的機會,有人關心他們。」自食其力,不僅是生計,更是尊嚴。Anneliese說,試過在難民營派文具,小朋友「扮笑」拿到筆,但轉頭就丟開,或許因文具不如食物實用。「受人施捨的感覺不好,他們不是自己無能力,而是因為戰爭,被迫去住爛地的帳篷;被迫接受別人施予,三餐靠義工運來,同動物園的小動物無分別。營裏沒任何設備,得塊爛地,過幾年喎!只可以維持生命,每日坐在這裏等食飽,其實好空虛。」

他們的命運;「你逃去哪裏,已反映你的階級」

難民在土耳其邊境的居所分三種。第一種是封閉式政府營,規模有如城巿,最大的住了六萬人,除了住的帳篷,還有醫院、學校、清真寺、運動場、網吧,三餐免費,但入營需經甄選,領取難民身分證,進營後不能離營。Anneliese說,不少難民到都希望經土耳其逃到歐洲,故不會入營。

第二種是鄉政府或當地居民自發搭建的難民營,有貨櫃,有帳篷。Anneliese曾到Suruc一個難民營派物資,在門口被趕走,「其他義工講,如果畀錢佢就可以入去派物資。」但不是每個營也如此。第三種,是租住舊樓。她遇上一家八口,租住有如大角嘴待重建的破房子。爸爸本來開車廠,生活富裕,直到最近「打到來」,鄰居的房子被炸毁,一家人才迫不得已逃難,積蓄都給了蛇頭。在邊境,蛇頭經營的「巴士線」寫着不同目的地,愈遠愈貴,「他們的命運就是這幾條巴士線,若要搭橡皮艇去歐洲,要三千至五千美金一個人。你逃去哪裏,已反映你的階級,因此留在土耳其邊境的,都不會很有錢」。她形容,邊境小鎮有如內地貴州,工作機會本已不多,難民都是找擔泥、掘井等體力活當黑工,爸爸因年老找不到工作,伊斯蘭教不主張女性離家工作,15歲的長子便朝七晚十二,在餐廳當侍應擔起整頭家。

隱君子、寡婦、童工

痛失親人、家園,生計朝不保夕,不少人開始酗酒,甚至吸毒。Anneliese目睹有媽媽因吸毒瘦得「皮包骨」,15歲少女Sedva的爸爸因吸毒過世,哥哥擔起一家生計,也不堪壓力沾上毒癮喪命,因此她決志讀醫。此外,女性不能出外工作,不少帶着小孩的寡婦唯有找土耳其或敘利亞男子重組家庭,開始有不少新生兒,「她們買不起奶粉,我見過有媽媽用一匙奶粉,溝紅茶加糖給數月大的BB喝」。 不少家庭都希望小孩打工養家,無學可上,青少年問題嚴重,小孩八、九歲開始抽煙,甚至偷家人的錢流連網吧。

ISIS以外 活於他國的敘利亞人

戰火蔓延了四年,兩地人民的張力愈來愈大。敘利亞人包頭巾的方法不一樣,很易認,走在街上,當地人會指着難民的鼻子叫「sulia」(音譯),即敘利亞人,語氣厭惡。「也有敘利亞人在土耳其的大學讀書,當醫生、律師。不過,你問十個敘利亞人,十個都會說,若今天結束戰爭,今天就返國。兩地生活習慣不同,敘利亞用的香料不一樣,但他們去避難,對別人送來食物能有什麼要求?小孩上學要學土耳其語和歷史,我會理解他們的反抗心理,中間有好多細碎的張力。」難民除了跟本地人爭工作,Anneliese說,敘利亞本是中東較富裕的地方,數年前政局不穩,已有人到土耳其買樓籌謀後路,炒高了樓價,因此當地人更不歡迎他們。

街頭擺相展 望幫人「可持續」

「有跟我差不多年紀的敘利亞朋友在土耳其讀醫,對我說,hopeless(絕望),他說,每個國家都在敘利亞拎利益,大家只看見ISIS好恐怖,歧視排斥難民。」她希望,讓人看到在ISIS的刻板印象以外,當地人的真實生活,因此回港後自製展板到街邊擺流動相展,最近自資在中環街巿的綠洲藝廊展出相片至本月22日。「沒放在gallery(私人藝廊),也不想做籌款,一涉及錢,本質就無咁純粹,我不想消費大家的同情心。」她在重慶大廈擺展覽,有送貨的南亞裔大漢上前問,相中是什麼人。她說是敘利亞難民,對方轉身就走,拿了些錢回來,她婉拒。「我想大家認識了這議題,才決定要不要幫忙。其實我們生活附近有許多被忽略的人,我們叫他們『難民』,『少數族裔』,『假難民』,他們都有好慘的過去,我們如何用平等的眼光跟他們相處?」她打算十月再到約旦接壤敘利亞的邊境探訪難民,現正找設計師,設計手工藝品,讓婦女可在家做手工幫補家計,「我希望產品是買得落手的,若你只為支持難民,買了一次不會買第二次,件事要sustainable(可持續發展)」。

作為苦難的旁觀者

Anneliese說,土耳其之行「完整了我的人格,更了解自己是什麼人」。該以什麼姿態去旁觀他人的苦難,「消費不幸」及「幫助他人」的分別,也許在於同理心。曾採訪波斯尼亞戰爭、南亞海嘯等天災人禍的CNN主播Anderson Cooper坦言,走訪災難現場,部分原因是排遣兄長自殺的痛苦,「當地人的苦難與我的苦難不相伯仲」,也許是「消費」他人的不幸,但同時,他身同感受的報道,也讓觀眾看到當地人真實的苦難。最近韓劇《太陽的後裔》大熱,戰爭除了是愛情劇的浪漫背景,我們如何可以提醒自己,在上下班擠擁的車廂外,地球角落還有其他活在苦難中的人?

Anneliese Facebook專頁:Anneliese Wong 安尼麗絲

小資料﹕敘利亞難民的前世今生

五年內戰,始於二○一一年。受「阿拉伯之春」的革命浪潮影響,敘利亞首都大馬士革爆發反政府示威,遭總統阿薩德武力鎮壓,其後演變為全國反政府浪潮,再變成內戰。以敘利亞自由軍(Free Syrian Army, FSA)為主的反政府軍,獲沙特阿拉伯等遜尼派國家支持,而阿薩德總統,則獲什葉派的伊朗撐腰。就算是反政府武裝分子,當中亦各有山頭,只是因利益而合作,除了FSA,還有「努斯拉陣線」(Jabhat al-Nusra)及趁機攻城掠地的「伊斯蘭國」(ISIS)。

據聯合國調查,各方軍隊都無差別轟炸、殺害平民,干犯施虐、強暴等戰爭罪。二○一三年,敘利亞政府被指濫用化學武器,殺害逾千平民,其中四成為兒童。去年,支持敘利亞政府的俄羅斯以對抗ISIS為名,空襲反政府據點,平民傷亡無數,最近敘利亞北的阿勒頗市,一周內有兩間醫院遭炮轟,其中一間由無國界醫生營運,最少四十人死傷。朝不保夕的生活下,大量難民湧向歐洲,據聯合國最新統計,已登記的敘利亞難民達四百八十萬人。