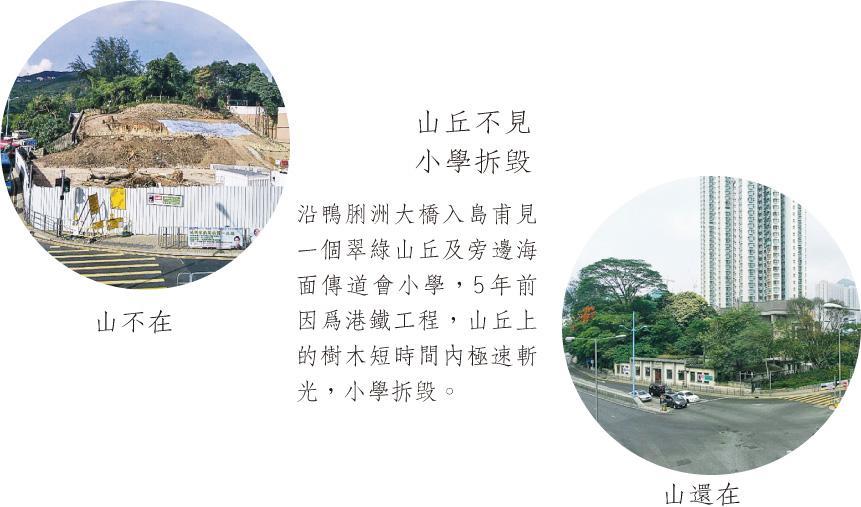

【明報專訊】港鐵南港島線十日後通車,由於過去常笑謂自己是鴨脷洲「原居民」,近來每遇見友好都被問「地鐵到」的感覺,說實在,內心是既驚且怕又有點愛恨交纏,好處是終於可以與「情緒化」全天候無差別式塞車的香港仔隧道減少交往,但每當想起因為興建港鐵,五年前島上翠綠山頭短時間內被炸毁見「白頭」的工程威力,及內地旅客開始在島上現身,確實是有點憂慮,發展會否吞噬了小島的街坊情。

一街都是故事

自幼居於鴨脷洲,由木屋住到公屋,再到近年搬回這個小島上最初有人聚居之地——鴨脷洲大街。友人到訪都難以理解,街上有這麼多小故事,一個小山坡叫作「鴨蛋」,洪聖爺廟前兩支木柱為「定海神針」,而又為何一條短短只約六百米長的街道上,有近三十間食肆,街上小店有售鹹魚蝦乾魚蛋魚片頭到砵仔糕,除了是這個小島的居民「為食」外,或許是街坊要找個地點聚頭、聊聊天打牙骱有關。

茶記老闆分享旅行見聞

常愛到街上的蘇記茶餐廳醫肚,這店陳老闆鍾愛旅行,近年做了拍攝龍友,每次旅行後,都會很可愛地將在各地拍到心水照片做大相,簡簡單單地掛於店內牆上與食客分享。每見老闆去完遊埠有新作,都會與他聊聊旅行見聞,由冰島伊朗到新疆喀什的風土人情外,早前更談起他成了飲食雜誌訪問對象,老闆亦老實不客氣地笑謂,介紹相片無妨,但店內食品都是相宜平實,千叮萬囑雜誌不要讚其食物,免有錯誤期許。

買胡椒粉聊起祖母軼事

出售柴米油鹽式的傳統老舖仍可見於街上,其中最為街坊談起的非「興泰儀」莫屬,此店老闆近年沒有將舖位售予發展商興建新型住宅,老舖貨品現仍以低廉價錢發售。其實,街上人口不多,如我這些連祖母也在此街出生、自己小時候已在島上通山走的街坊,大家都認識及熟口熟面。有次去興泰儀買胡椒粉時傾偈,離開時心頭倒是有點暖意,不是因為老闆計平兩元,而是他聊記起我已去世的祖母,那些年在興泰儀轉角的街上擺賣茶果的扁順(街坊對祖母的稱呼)。

舊時出城 游水過對岸

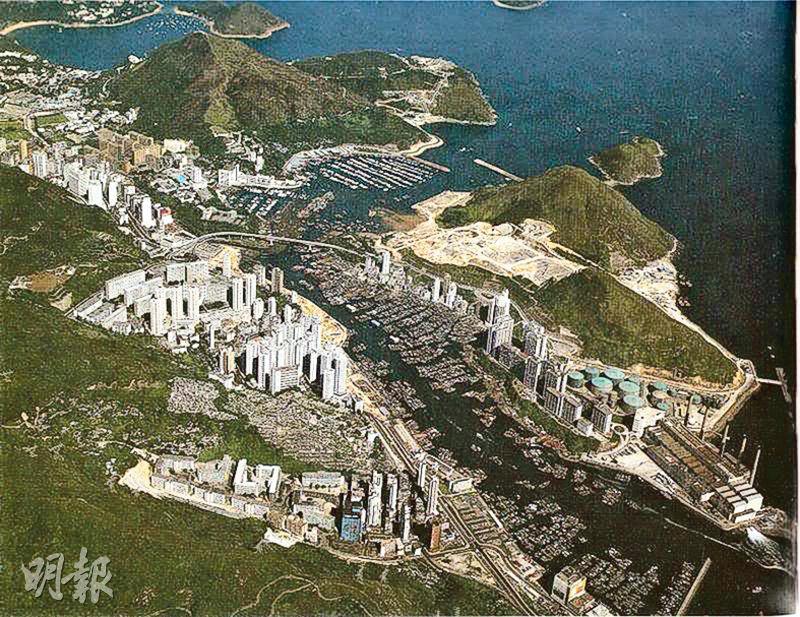

近期每當想到鐵路與這小島未來變遷時,腦海內難免「回帶」想起鴨脷洲的海陸變遷及大事件,曾經,通往島上的唯一方法是水路,即坐舢舨往來香港仔,我爸少年時甚至曾試過游水往對岸;小時候我又試過一家大細要坐船到鴨脷洲另一方的鴨脷排,風高浪急作搶灘式登陸,不是去野餐,而是清明節到此拜山,拜祭金塔安放於此的先人。

青天白日滿橋紅

在一九八○年,往小島的陸路通道即鴨脷洲大橋正式通車啟用後,搭車經大橋外出成了街坊的日常,在八十年代的歲月,每當十月份搭車上學時,都看到兩個旗幟鮮明的場景:每逢十月一日,大橋兩旁都掛滿五星旗,隨風飄揚,但事隔數天又會全部下架,到十月十日,大橋兩旁全都換上青天白日滿地紅旗,甚為狀觀,至今,這兩個畫面的情景,仍深深洛印在腦海內。

至於大橋上的其他大事件,包括一九九一年影星林文龍因駕私家車在橋上撞車,致全島交通大癱瘓,大量居民要步行出島;再早一點是一九八六年,在橋上可看到香港仔避風塘內發生「火燒連還船」的漁船大火災。

鄰里街坊情懷

巨輪下,小島變化,大橋已出現了鐵路列車,大街亦開始變得摩登整齊,小時候在街上看到有人出售活蛇,生剝蛇膽供人生吞的街景,已成歷史片段,我也不再是在島上山坡亂爬、採摘雞屎藤供祖母做茶果、在避風塘攬着車胎游水的野小孩。變成了老街坊的我,但願鐵路來臨之後,區內那份鄰里街坊情懷仍可保留,逛着走着的,仍會是一個鄰里碰面會閒談的社區。

文﹕曾錦雯

圖﹕曾錦雯、facebook群組《鴨脷洲變型記》