【明報專訊】《香港文學大系一九五〇—一九六九‧新詩卷二》出版後,由於疫情的緣故,至今還未有實體的公開講座活動和發布會,且看十二月的香港書展能否成事。

我參與編輯的部分,是六十年代香港新詩,詩作以詩人為單位,再以入選作品的發表日期為先後次序。全書共有五十四位詩人入選,厚達三百五十多頁。

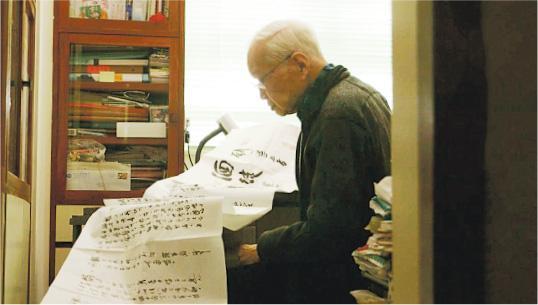

在編輯的過程中,除了蒐集詩作,我當然也左顧右盼,看看其他的文學作品,其中劉以鬯的編務和作品,實在值得細心考究。如今是二〇二〇年底,且先微觀看一看六十年前的一九六〇年,劉以鬯在做什麼、寫什麼。

一九六〇年的《香港時報‧淺水灣》

當我編輯《香港文學大系一九五〇—一九六九‧新詩卷二》時,花了不少時間看《香港時報‧淺水灣》。《香港時報‧淺水灣》是繼《文藝新潮》和《新思潮》後,又一重要的香港現代主義文藝園地,而且創作、翻譯、評論、專欄兼有,是水準相當高的文藝副刊。

一九六〇年二月十五日,《香港時報‧淺水灣》改版,由劉以鬯主編,他在發言稿〈從《淺水灣》到《大會堂》〉中憶述,一九五七年秋天,劉以鬯從新加坡返回香港,重返《香港時報》編副刊,後來由於「報館當局因銷路停滯不前決定改版」,劉以鬯兼編《淺水灣》,「將《淺水灣》逐漸改為文學副刊,曲高和寡,只維持了一年,報館當局決定將《淺水灣》改為綜合性副刊」。

如今看來,一九六〇年二月十五日至一九六一年初的《淺水灣》最為可觀,雖然《淺水灣》未必為《香港時報》帶來十分可觀的銷路,但因為這一年的《淺水灣》,半個世紀以後的文學研究者,都還是要回頭翻閱《香港時報》。

自從劉以鬯兼編《淺水灣》,版面上就有「十三妹漫談」和張列宿「千字文」專欄,至於劉以鬯、馬博良(筆名馬朗)、萬方、崑南(筆名葉冬、沙內沙)、盧因(筆名馬婁)的文章,就探討西方文藝。劉以鬯評論作家海敏威(今譯海明威,Ernest Hemingway)和巴斯特納克(Boris Pasternak),馬博良說失去焦點的現代小說,萬方談田納西威廉斯(Tennessee Williams)劇作的陰鬱,崑南淺論法國小說作家,盧因介紹存在主義小說、美國現代詩人、意識流小說的理論和技巧。

踏入一九六〇年四月,崑南和王無邪的詩畫合作,刊於《淺水灣》上,大部分崑南刊在《淺水灣》的詩作都已收於《香港文學大系一九五〇—一九六九‧新詩卷二》,這是我作為編者尤其滿意的一點貢獻。

當然,《淺水灣》上除了詩和評論,也有短篇小說創作。劉以鬯的現代主義詩體小說〈副刊編輯的白日夢〉,原刊於一九六〇年五月一日的《淺水灣》。

〈副刊編輯的白日夢〉:現實與夢

〈副刊編輯的白日夢〉中的副刊編輯,代表劉以鬯自己。原來刊於《淺水灣》的版本,內容上比較直接,而經過修訂的版本如今看來通順一點,以下的討論主要還是依照收於《劉以鬯卷》的修訂版,也參照《淺水灣》的原版。

〈副刊編輯的白日夢〉一開始就帶出現實世界的二元對立,東半球的人與西半球的人,恰恰是對倒。然後,劉以鬯寫「掀開夢簾,伸手捧月。」整篇小說的題旨就呼之欲出:現實與夢的二元對立。

與副刊編輯劉以鬯(小說中的「我」)相對的,是「你」,「你」代表了大眾、現實、文化商品的消費品:

你在笑,眼睛眯成一條線。你站在現實那一邊。

我與你隔着透明的門簾,情形有點像戲台,一邊出將;一邊入相。走出去,是夢境;走進來,是現實。我們常在夢與現實之間走來走去。

現實與夢、「我」與「你」是二元對立,而副刊編輯由於工作關係,需要在夢與現實之間奔走,但工作中也有一點個人的空間,小說中的「我」可以進入夢境,甚至批評自身工作的桎梏,一路在夢境尋找新意:

——我討厭死氣沉沉的編輯部,我說。我喜歡到沒有日曆的夢境去尋找新奇。

在夢境中,有西方文學的探索實驗,D.H.勞倫斯(D. H. Lawrence)、喬也思(James Joyce)、薩洛揚(William Saroyan)、奧尼爾(Eugene O'Neill)的《瓊斯皇帝》(The Emperor Jones)、令副刊編輯「聽到一陣急促的腳步聲。」可是吳爾芙(Virginia Woolf)的《浪潮》(The Waves),也「沖不破冬烘的舊夢。」

反之,「定睛一瞧,原來一群作家在照相機前原地踏步。」這一群原地踏步的作家,按一九六〇年《淺水灣》的原版可以知道,是指一群大作家在「五四」的圈子裏賽跑,問題是單純的摹寫和反映現實已是死路一條:「據說有人已經絞盡腦汁,其實也難與照相機相比。」這一點在《劉以鬯卷》的修訂版本改為「在照相機前原地踏步」,可知劉以鬯後來並不反對寫實主義,他反對的是不求新意,故步自封。

副刊編輯並感到:

夢是無邊際的,一切都沒有規格。但是,用「七行大」標出林黛玉的感情,無異將制水時期的淡水傾在維多利亞海峽裏;用纖細的花粒裝飾李逢的大斧,猶如夏天穿棉袍。

我在夢中奔走。

借用無聲的號角亂吹,必成「庸俗小說」嘲笑的對象。魔鬼多數愛戴彩印的面具,商品都有美麗的包裝。

鴛鴦仍在嬉水。

蝴蝶仍在花叢飛舞。

將文字放在熱鍋裏,加一把鹽之後再加一把,可以成為廉價出售的貨品。

在夢中奔走不會不感到疲勞。夢境並非仙境,遇到絆腳的荊棘,也會流汗流淚。

這一段點出了現代文藝的夢與庸俗小說的對立,鴛鴦蝴蝶當然是指言情通俗小說,與加鹽的鹹濕小說,包裝成廉價的文字商品。至於現代文藝的夢想,不是借用無聲的號角亂吹,而是流汗流淚的開拓。

最終,副刊編輯回到現實,繼續工作,而小說中的「你」似乎改變了立場,與小說中的「我」不再是對立,而文中的淺水灣,當然是指《香港時報‧淺水灣》:

——淺水灣頭縱有寂寥的小花搖曳於海風中,也要謹慎遮掩勇氣。且慢歡喜,你說。

最後一段也是對立,東半球的人看到月亮,西半球的人看到太陽,但大家看到的是兩種天體。現實世界有的不只是對立,而是差異,甚至可以說庸俗小說和現代文藝各有陣地,各有讀者。

《酒徒》:寫實與現代

〈副刊編輯的白日夢〉的現實與夢二元對立主題,下開《酒徒》,我們不妨將〈副刊編輯的白日夢〉視作《酒徒》的序曲。

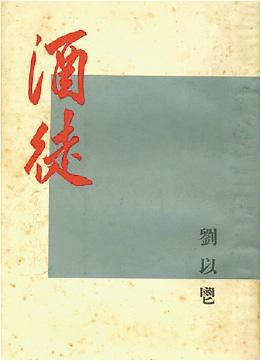

《酒徒》在一九六二年十月二十日至一九六三年三月三十日於《星島晚報》連載,一九六三年由海濱圖書公司出版單行本,其後有台北遠景版、中國文聯版、香港金石圖書版、北京解放軍文藝版、香港獲益版、南京江蘇文藝版、台灣行人版、北京人民文學版,版本眾多,可見《酒徒》之重要。

劉以鬯《酒徒》的英譯本The Drunkard,最近由香港中文大學出版社出版,由漢學家閔福德(John Minford)高足姚春琳(Charlotte Chun-lam Yiu)翻譯,譯者不單為每一章加上回目,更在書末附上內容摘要和大量的註解,可見翻譯背後研究的工夫,The Drunkard譯筆可觀,教人欣賞,從林凱敏的訪問稿〈閔福德:翻譯的香港,友誼的翻譯〉就可知翻譯《酒徒》「是個漫長、艱鉅而複雜的國際翻譯過程」。(全文見二〇二〇年八月九日的《明報‧星期日文學》)

The Drunkard有譯者前言和編輯序文,但未見劉以鬯寫於一九六二年的原來的序文,這篇〈《酒徒》序〉提出了廣受引用的「娛樂別人」和「娛樂自己」的說法,劉以鬯說為了生活要一直透過寫作「娛樂別人」,至於《酒徒》是少有「娛樂自己」的小說。

綜觀〈《酒徒》序〉,相對的不只是「娛樂別人」和「娛樂自己」,還有現代小說與寫實主義的對立,這一點與〈副刊編輯的白日夢〉的說法一脈相承。

劉以鬯在〈《酒徒》序〉引介內心獨白與意識流技巧,是因為:

作為一個現代小說家,必須有勇氣創造並試驗新的技巧和表現方法,以其追上時代,甚至超越時代。

許多人以為探求內在真實是一種標新立異的主張,其實,這是歷史的必然發展。寫實主義的沒落,早已成為普遍性的現象。

寫實主義,要求作家通過他的筆觸「將社會環境的本來面目完全地再現」,這樣做,其效果遠不及一架攝影機所能表現的。現代社會是一個錯綜複雜的社會,只有運用橫斷面的方法去探求個人心靈的飄忽、心理的幻變並捕捉思想的意象,才能真切地、完全地、確實地表現這個社會環境以及時代精神。

言下之意,寫實主義是過時了,有相當局限,難免與時代脫節。劉以鬯甚至說唯寫實獨尊是錯的:

五四以來,大家對小說一直有個固執而又膚淺的看法,認為摹擬自然的寫實主義的小說才是「正統」的小說;反之,即屬標新立異。這樣的觀點,恕我直率地指出,實在是錯誤的。

劉以鬯憑小說《酒徒》,表露出對於寫實主義的反省甚至反對,他運用內心獨白與意識流技巧,就是為了與時代精神合拍,展現現代社會中人的心靈,用新的現代小說技巧,代替舊的寫實主義的陳套。

《有趣的事情》—

〈鏡子裡的鏡子〉:以後的嘗試

六十年代的劉以鬯,為了生活,寫了許多「娛樂別人」的小說,一九六三年三月,當《酒徒》在《星島晚報》連載到最後一個月的時候,劉以鬯在《快報》連載《北角日夜》,《北角日夜》就是寫實主義的小說,可見劉以鬯難得的下決心要「娛樂自己」時,另一方面也不得不「娛樂別人」,而且「娛樂別人」的作品遠遠多於「娛樂自己」的作品。

一九六四年,劉以鬯在《星島晚報》連載《寺內》,以詩的形式寫小說,也算是回到現代小說技巧實驗的探索。

一九六五年十月一日至一九六六年五月二十二日,劉以鬯在《新生晚報‧新趣》連載小說《有趣的事情》。一九七七年台灣幼獅文化出版小說集《寺內》,劉以鬯從《有趣的事情》取出一部分改寫為中篇〈蟑螂〉,《劉以鬯卷》的通行版本是再刪削的短篇。根據《有趣的事情》,〈蟑螂〉的原來文本刊於一九六五年底。

在原來的《有趣的事情》,主角喬福普是文學研究者,以撰寫連載小說為生計,他對中國現代和西方小說有許多看法。就我有限所見,《有趣的事情》與《酒徒》有不少相似之處,尤其是劉以鬯運用小說內容去作文學評論,此外兩個小說的主角都知道在商品化的香港社會中,作家不得不寫從俗的文字,而且在主角身邊又有愛好文藝的青年要辦刊物。可惜的是,《有趣的事情》沒有《酒徒》般嚴謹,劉以鬯坦言,由於邊寫邊發表,小說愈寫愈亂,也不有趣了。

最後來到六十年代末的一九六九年,劉以鬯在《明報晚報》連載〈鏡子裡的鏡子〉,如今我們看到的是收於《劉以鬯中篇小說選》的改寫版本,劉以鬯說,他「試圖將現代主義和現實主義結合在一起」。

〈鏡子裡的鏡子〉的主角林澄是三個孩子的父親,也是中環一間小商行的老闆,但他是一個空虛的孤獨者,而他對生活世界有許多看法,也不斷回憶過去。鏡子作為小說的意象,反照出林澄的內心世界,林澄在城市,「處在人群中,彷彿處在四壁皆是鏡子的環境裡,見到的只是自己,因此感到無比的孤寂。」

小說用了現代主義手法,但也有現實主義摹擬和反映外在生活世界的一面,從〈副刊編輯的白日夢〉與〈《酒徒》序〉對寫實的質疑,到〈鏡子裡的鏡子〉中現代主義和現實主義的共融相通,我們看到西方現代主義的手法,已被香港的作者轉化吸收以至更新了。

從劉以鬯的小說,以至《香港文學大系一九五〇—一九六九‧新詩卷二》的詩作,我們恰恰看到現代主義如何在香港發展,以至作家和詩人的在地轉化,如何吸納,並且加以創新。