【明報專訊】史景遷(Jonathan Spence)與魏斐德(Frederic Wakeman)、孔飛力(Philip A. Kuhn)是繼費正清(John King Fairbank)之後聲名大噪的美國漢學史學家,他們並稱「美國漢學三傑」,分別在耶魯、加州柏克萊和哈佛大學任教多年,都先後與世長辭了。

關於史景遷的生平,魏斐德為2005年美國歷史學會年會,寫了史景遷的小傳,文章不長,但切中肯綮,文中有同行的真知灼見,又有朋友知音的近距觀察,以至少見提及的史景遷成長背景。本文無法對史景遷的眾多出版作全盤的回顧,但以6個關鍵詞理出一鱗半爪的史景遷著作脈絡。

Ⅰ:康熙

史景遷的名聲是以一本又一本書建立起來的,追本溯源,史景遷師從明清史專家房兆楹,活用故宮收藏的清朝奏摺(如《李煦奏摺》、《曹寅奏摺》、《曹寅檔案》),也吸收了周汝昌力作《紅樓夢新證》的研究。史景遷的博士論文在1965年獲得了珀特爾論文獎(John Addison Porter Prize),1966年出版,書名為《曹寅與康熙》(Ts'ao Yin and the K'ang-hsi Emperor: Bondservant and Master)。此書可見史景遷駕馭史料的實力,但如果讀者是想了解《紅樓夢》而翻閱此書,恐怕會比較失望,全書只有短短的相關部分,包括南巡一節和附錄四「有關《紅樓夢》的假設」。

《曹寅與康熙》的視野包括了兩個滿清天子的轉變,康熙以南巡和奏摺制度了解江南地方,以曹寅為私人耳目,手法別有彈性,而雍正就強化奏摺制度,集中權力,漢人曹家逐步失勢,至曹寅孫子曹雪芹一代,早已是江河日下。史景遷總結道:「庇蔭曹家70餘年的這棵大樹,樹葉繁茂,蓊蓊參天,集種種因素於一身:官位、財富、能力、伶利,以及曖昧的包衣身分,它既為人僕役,也是一種特權地位,兼蓄滿人與漢人的世界。但這棵大樹的根並不牢固,其屹立全看皇帝的意思。沒有皇上作為靠山,這棵大樹必定傾倒,猢猻自然也就四散了。」

史景遷有兩本書以康熙為題材,從第三本著作《康熙自畫像》(Emperor of China: Self-Portrait of K'ang-hsi,另譯《康熙:重構一位中國皇帝的內心世界》),可見史景遷以文學手法,為卷帙浩繁的史料染上個人的筆觸,全書從遊(In motion)、治(Ruling)、思(Thinking)、壽(Growing Old)、阿哥(Sons)、諭(Valedictory)6個範疇出發,仿擬康熙的第一身敘述,描繪出康熙的個人形象以至內心世界。史景遷的文學手法,為歷史著作添上了個性與新意。

不得不提,史景遷的著作中譯版本不少,台灣時報文化出版的一批,譯者幾乎一以貫之,溫洽溢的名字由是脫穎而出。至於《康熙:重構一位中國皇帝的內心世界》一書,溫洽溢藝高人膽大,逕直用文言文來翻譯。

Ⅱ:從西至東

史景遷的第二本書《改變中國》(To Change China: Western Advisers in China, 1620-1960),讀起來比《曹寅與康熙》輕鬆得多,全書談及300年間16位在華工作的洋顧問,他們的身分是傳教士、天文學家、醫生、翻譯家、軍人和革命家等等,每一個人物故事透視了西洋人對中國由來已久的誤認,洋顧問來到中國,其中有大大小小的合作與衝突,也有利他和剝削,引伸出無數的故事。

《利瑪竇的記憶宮殿》(The Memory Palace of Matteo Ricci)是史景遷的著名作品,透過遠道來華的傳教士利瑪竇的記憶術,重現利瑪竇的獨特經歷、東西方的文化交流,以至16世紀的世界景觀。全書的結構精巧,活用了大量檔案文件。

1998年出版的《大汗之國:西方眼中的中國》(The Chan's Great Continent: China in Western Minds),來自史景遷在耶魯的系列演講,由馬可勃羅開始一直談到20世紀西方人對中國的觀察和觀感、印象和想像,他們有的踏足中國,有的卻是一生從未來訪華夏。

《大汗之國》收結於3部以中國為題材的小說,分別是卡夫卡(Franz Kafka)的《中國長城》(The Great Wall of China)、博爾赫斯(Jorge Luis Borges)的《小徑分岔的花園》(The Garden of Forking Paths)與卡爾維諾(Italo Calvino)的《看不見的城市》(Invisible Cities),史景遷借以上3個小說,引入了權威、根源與觀察的問題。

Ⅲ:檔案

已故美國詩人施特蘭德(Mark Strand)推介史景遷的《胡若望的疑問》(The Question of Hu),施特蘭德說:「我喜愛這本書,它迅速而強力的節奏、優美的文筆和奇異的情節,在在震撼了我,使我想起博爾赫斯或卡爾維諾的小說。但《胡》卻是歷史——由當代英文散文大師之一以卓越生動的文筆所敘述的歷史。」

《胡若望的疑問》是一部小書,如果有足夠專注力,一天時間應該可以讀完。史景遷寫了不少來華旅行者、觀察者、傳教士的故事,但胡若望此人很特別,他經歷了一趟歐洲之旅。胡若望本來是個「廣州仔」,受僱擔任教會的守門人,他也是天主教徒,夢想前往羅馬覲見教皇。

耶穌會修士傅聖澤(Jean-François Foucquet)來華22年,他請求調回歐洲作學術研究,於是聘用了胡若望為抄寫員,協助自己在歐洲做漢學研究。於是,胡若望以助手身分,在1722年跟隨傅聖澤,從廣州前往歐洲,留歐3年多。但是,由於文化、溝通、性格等種種問題,胡若望大部分時間被關在精神病院,直至1726年才回到廣州。

史景遷運用了羅馬的梵諦岡教皇圖書館、倫敦的大英圖書館,以及巴黎的外交檔案室的文件檔案,當中傅聖澤詳細記錄了他和胡若望的關係,而史景遷就以日誌形式和倒敘,寫下這個可憐可笑復可嘆的小人物故事。

Ⅳ:敘事史學

台灣時報版的《太平天國》(God's Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan),有溫洽溢與吳家恆合寫的編後記〈忘步泉旁的史學家——史景遷的敘事史學與《聖經》的詮釋循環〉,副題提及的「敘事史學」,正是史景遷擅長的個人絕技,史景遷「說故事」的技巧確是教人讚羨,情節安排與結構形式往往匠心獨具,小說家言與歷史家言已是無分軒輊。

在史景遷眾多著作中,《婦人王氏之死》(The Death of Woman Wang)打破文學與史學的壁壘,最教人眼前一亮,難怪文學批評大師布魯姆(Harold Bloom)曾評論此書說:「不論視這本書為小說,或是歷史重構,這都是一部風格與敘事的傑作。」甚至乎,布魯姆在《西方正典》(The Western Canon)的書目中,收錄了《婦人王氏之死》和《利瑪竇的記憶宮殿》二書。

小城也有故事。《婦人王氏之死》關注小小而不聞名的山東郯城縣一地,史景遷大量運用《郯城縣志》、郯城縣官黃六鴻的《福惠全書》以及蒲松齡的文言短篇小說集《聊齋誌異》等材料,重塑明末清初的山東郯城的百姓生活,其中有天災人禍、經濟狀况、盜匪作亂、寡婦不幸、道德危機等等,史景遷的視域寬廣與精微俱備,教人耳目一新。

《婦人王氏之死》以一個私奔女人的故事作結,王氏離家出走,又復被情夫始亂終棄,回到丈夫老家,終於命喪黃泉。全書以一件殺妻案和郯城縣官黃六鴻的審判作結,而最獨特是史景遷利用上述材料再加以浮想聯翩,寫下了婦人王氏香消玉殞前的最後一場夢。史景遷的文字技巧熟練,讀者如看電影般,畫面不斷。

Ⅴ:余英時

余英時和史景遷曾經是耶魯大學的同事。最新出版的《余英時談話錄》中,余英時提到史景遷時說:「他不是講創見,就是把當時的情况講出來。他是要把歷史活活地重現出來。因為創見只要很小的東西,不可能每一條都有創見。中國的《資治通鑑》就是講故事。現在學界多是寫論文,因為創見只能限於寫論文,不能寫大的歷史書。大的歷史書要看整體見識,有一個概觀,眼光是不是周到,比別人更深刻。發現某一個別人不知道的事情,只能寫小文章,不能一部書全是創見。如果說史景遷沒有創見,只會講故事,那是絕對不公平的。」

史景遷沒有提創見、寫論文,他的才華就是講故事,而且講得好。史景遷著作並無創見的負面批評,余英時為他辯護了,史景遷個人獨特之處,就是活現歷史。

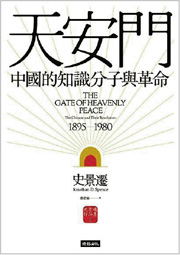

史景遷的《天安門:中國的知識分子與革命》(The Gate of Heavenly Peace: The Chinese and Their Revolution, 1895-1980),有余英時的序,余英時以麥考萊(Thomas Babington Macaulay)的理想史家6項特徵切入《天安門》一書,實在是引用得相當高明。

Ⅵ:幻視

史景遷的最後3本書,一本比一本好。《永不休止的顛覆與冒險:「胡鬧領主」毛澤東》(Mao Zedong),當然無法進入中國大陸市場,但平心而論,這部缺乏靈氣的平庸作品,恐怕是史景遷的失手之作。

幸好,世紀翻過一頁,史景遷重整旗鼓,回到他熟悉的清代盛世,以及早在《曹寅與康熙》一書就注意的奏摺制度。《雍正王朝之大義覺迷》(Treason by the Book)以曾靜案出發,岳鍾琪以奏摺上報有人謀反,抓捕曾靜及其徒張熙,審問過後,雍正頒行《大義覺迷錄》,將曾靜的反滿看法和雍正自己的駁斥一併收錄,乾隆即位後又將此書禁燬。史景遷從曾靜案和《大義覺迷錄》,看到了漢滿關係的複雜微妙。

前呼後應,從《曹寅與康熙》到《雍正王朝之大義覺迷》,史景遷的寫作生涯已相當圓滿,但史景遷交出了壓軸的輓歌《前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼》(Return to Dragon Mountain: Memories of a Late Ming Man)。

張岱一生經歷了高低起跌,《前朝夢憶》一共9章,始於張岱經歷的晚明好日子,生活本身就是審美人間,「人生之樂樂無窮」,但眼前的良辰美景,一下子煙消雲散,明朝岌岌可危,一介中年書生無力挽回,盡棄家產,40年藏書一日盡失。

入清後,張岱以《陶庵夢憶》一書追記明代的江南生活,「遙思往事,憶即書之,持向佛前,一一懺悔」。張岱又抱着撰寫明史的志願,完成了《石匱書》和《石匱書後集》,回顧前朝,也剖析明朝的敗亡命運。

史景遷的知音魏斐德說:「一如許多將敘事刻劃和批判分析結合起來的優秀歷史學家,史景遷對反映真實情况的細節,有特殊而獨到的眼光。」確實,史景遷有獨特的幻視或靈視(Vision),一下子看見歷史場景,下筆如記錄眼前的景象。《前朝夢憶》就是上佳明證,且看《前朝夢憶》的收結,史景遷如何結束這部張岱傳記:

「這些年來,張岱雖相交滿天下,子孫滿堂,為了不讓一些人的生命平白凋零,更是長年孜孜矻矻,然而他自己的旅途終點,似乎沒有人願意不嫌麻煩為他記下個時辰或景况。這樣一來,我們反倒可以隨自己的意,想像他寫完最後一篇作品時,肯定像剛分娩完的痲瘋女子一樣,立刻叫人拿火來,查看他視為心頭肉的孩子是否身形健全。又或者,我們亦可想像,跟許多張家人的坐姿如出一轍,他彎坐於書几,凝視着最後蒐集到的史料圖像:有個老人突然發覺自己如鬼使神差般手舞足蹈起來。」

這就是史景遷以幻視為張岱寫下的最後肖像,也為自己的敘事史學著作留下最後身影。這個老人,或許是張岱,又或許是史景遷本人。

本文以康熙、從西至東、檔案、敘事史學、余英時、幻視這6個關鍵詞,一探史景遷多部敘事史學著作,而通論巨著《追尋現代中國》(The Search for Modern China)和文集《中國縱橫:一個漢學家的學術探索之旅》(Chinese Roundabout: Essays in History and Culture)就無法詳談了,史景遷的講故事方法高超,他的作品是歷史書,也是文學書,兼容並包,如今已成絕響。