【明報專訊】假新聞立法研究、反恐舉報熱線、中小學審核校內藏書,香港言論空間面對近憂遠慮,一如上周陰雲布合。Cherian George(施仁喬)是前新加坡政治記者,及後轉到南洋理工大學(NTU)任教,但遭政府施壓而無奈離職。他於2014年來港,現任職浸大傳理學院副院長,從未遠離紅線:他一方面延續言論自由和審查的研究,於去年出版Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship(紅線:政治漫畫與反審查的鬥爭);另一方面連結國際學者,反對新加坡近年出台的「假新聞法」和「防外國干預法」。今次請他憶述跟紅線周旋的經歷,他說:「我不得不離開,並沒有成功,所以不是個好例子。」

聯同學者反對假新聞法

新加坡的《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》(POFMA,俗稱假新聞法)於2019年4月提交國會,連同George在內,共有125個學者聯署反映對法案箝制學術自由的憂慮。難得的是,NTU傳播學院首三任院長都在其中,「資深學者常避免公開表態。這麼多學者出來簽署很少見」。學者成為當地反對POFMA的領頭人,因主流媒體立場親政府,只有零星的獨立或公民記者願意發聲。記者組織Singapore Press Club則是提供講座或培訓的聯誼俱樂部,不談新聞自由和政治,「不能低估新加坡與香港的差異。香港有記協,現在雖步步為營,但仍活躍」。

法案於同年5月通過,最高可被判處10年監禁、罰款10萬坡元(56萬港元),惟至今只發出過數次更正指示,似乎風平浪靜。George解釋法例由政府裁斷,但據往績,當局執法會較克制,反對黨及記者亦早有應對經驗,惟公眾和學術界的寒蟬效應加深,為來屆政府鋪設了坦途。「新加坡的自我審查比香港多,人們抗拒公開批評政府,這是鞏固此政治環境的眾多法例之一。」法案的弊端在於容許政府檢控市民的失實言論,但不讓市民監察政府,「任何削弱公眾對政府機構信心的言論,都會視為違反公共利益,這樣連指控官員貪腐都有問題」。政府在立法前曾設特別委員會,成員多是國會議員,出乎外界預料,他們的報告沒被全盤接納,例如建議向公眾披露政治廣告的金主身分和金額,現在的法案只要求廣告商和平台將這些資料交予政府,即執政黨變相可阻遏異己甚至左右選舉。

民政局早前說會參考海外針對假新聞立法的做法,包括新加坡。George指出,兩地有兩點分別。首先,新加坡是少數沒有簽署《公民權利和政治權利國際公約》(公約)的國家,即使國際法學家委員會指出POFMA違反國際人權標準,新加坡也不受約束。中國是簽署國,故《港區國安法》也訂明依據公約保護居民的權利和自由。「當然,各地有許多簽署了的政府都違反公約。政府總有僥倖心態,想用最方便的方法規避。所以市民要保持警惕,防止越界和侵犯人權的行為。」公約至少是市民監察政府、確保其依從國際規範的指標。

其次是新加坡政府經選舉洗禮,市民較信任政府,「它相當專制,但有一定授權,不是由普選產生的政府不能比擬」。據瑞典V-Dem《2022年民主報告》顯示,香港是政治分化程度(political polarization)最嚴重的地方,甚於美國,「這令我訝異。很多時網絡假新聞是表徵,香港資訊缺口背後是信任缺口。如用法例賦予一方壓制或懲罰另一方的權力,只會加深分化、助長陰謀論和反政府宣傳」。

從資訊平台入手 解決社會分化

混亂和錯誤資訊充斥網絡,令傳媒、學者、科學家跟政府一樣焦慮,他諒解各地包括新加坡都想方設法打擊,可惜目前未見到可防止濫用、保障個人言論自由的法案,反而倒過來損害了大學和媒體等把關者的角色。美國月前成立假資訊管理委員會,三周後就因輿論暫停。George說:「我們一直面對失實資訊。很多是政治觀點,這當然會刺激政府,立法是最直接的。儘管所有自由民主政府都很擔心,但發現很難立法,因為這會危害公共討論、發表意見的自由。」再者,《誹謗條例》、《商品說明條例》等現行香港法例已可追究失實內容。現時歐洲政府開始介入,增加資訊平台營運模式的透明度,「傳媒和學者傾向發布真實可信資訊,平台的演算法偏向容易傳播的資訊,不管是否有益或真確」。在不少亞洲地區,政府都是網絡平台的資金來源,以資訊戰影響民意。故假新聞的關鍵不在內容,「普通市民說地球是平的,沒人會理會;散播者如果有勢力,例如是政府、大企業、軍方,就會影響好多人」。他建議香港跟隨歐洲步伐,合力改善網絡生態。「希望政府重新考慮優次,它的挑戰不是假新聞, 是分化的社會,強勢的一方須主動和解。現在政府如此強大(all-powerful),不要把異見者視為必須解決的叛徒和敵人。 他們一樣是熱愛這座城市的香港人。政府不應太顧着面子和算2019年的舊帳。」

是記者也是學者 被政權視為眼中釘

George在大學修畢政治後,於《海峽時報》擔任了九年政治記者,今天亦以新聞自由和審查為研究範疇,「我一直在自由沒保證的傳媒或學術環境工作。香港記者在2020年後見到的改變,我不感陌生,但對我這個新加坡人來說,香港仍然是自由社會,香港人比我們更敢於挑戰」。1971年新加坡的「黑色行動」逮捕多個報業要員,逼令多間報館停刊,自此波瀾不興。George強調半開玩笑:「當時英國沒給新加坡人BNO,我們沒有退路。」政府擅嚴控民情、以經濟換穩定,他不曾有過幻想,亦沒失望,「只是知道我有寫報道的能力。市民都有責任,為社會做正確的事」。

執政的人民行動黨視他為眼中釘,前副總理黃根成見他的文章批評國會辯論程序,曾指摘他藐視國會、要求道歉。「我有辦一些提倡言論自由的工作坊或論壇,換了在香港是很平常的活動,甚至不會稱之為社運(activism)。」報館從沒規限記者報道,但由編輯負責審查、動筆修改,他當時與上司摩擦不少,「現在回看,我覺得這樣比較好,總好過他們讓報道出街,但記者惹上麻煩,或者要我們審查自己。上司從沒叫我要在記者會禮貌些、少些批判,或者不可問哪些問題」。他相信報館有抵住政府壓力的手腕,才讓他多年來保住工作。

2004年,George到NTU任教,掌管新聞學部,認識到政府對教席有嚴謹的安全審查機制,大學亦會因此揣測官方心意。在十年間,他兩度與NTU商討續任不果,校方代表曾明言是因為政府反對,他在著作Singapore, Incomplete寫道「NTU給我上了一堂學習機制如何運轉的補習班」,並在書中詳述始末。「大學抵不住壓力,保護不到我。政府將我列入學者黑名單,不能在新加坡學府任職。於是香港解救了我。」這時太太在旁邊作勢拉奏小提琴,笑他說得過分慘情。當初他想轉換環境、而新加坡主流媒體寥寥可數,所以投身學術研究:「我仍視自己是記者和學者,在兩個身分往復。研究有更多時間去尋求答案,但最後都為助社會解決問題,兩者相似的地方較多。」

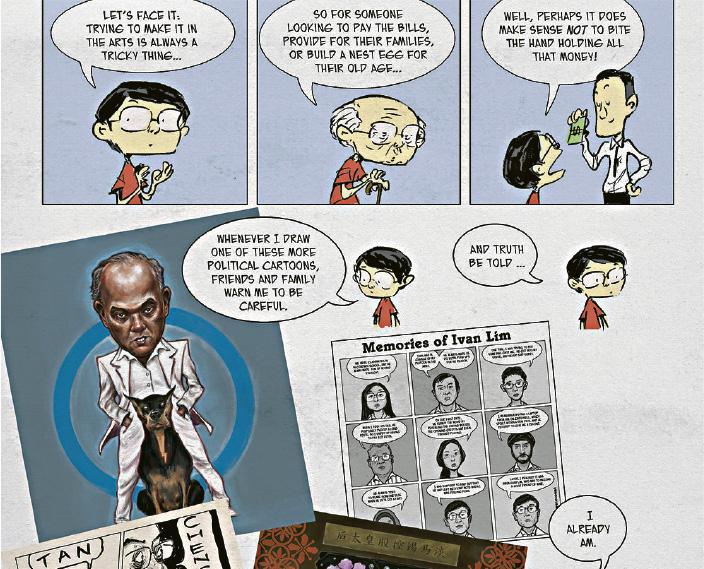

害怕懲處 自行審查

去年,他與同為新加坡籍的漫畫家劉敬賢合撰Red Lines一書,環顧世界各地的漫畫審查案例。政治漫畫教當權者羞惱,「因為它指出『國王的新衣』,展示理想與現實的差異,但當權者不知如何回應。如是專欄或記者文章,政府可用新聞稿回應,但面對取笑它的卡通,如何爭論?所以不幸地,很多政權的回應方式是囚禁漫畫家」。近日多個漫畫家因政局離港、學校審查圖書,這與Red Lines的觀察近似,書中收錄的大部分例子,並非由政府主動審查,「現在趨勢是不會利用法規,目標是建立內部審查機制,讓出版商、展覽組織、博物館、圖書館等因害怕懲處或換取回報而自行審查, 政府不用勞心」。這手段或比假新聞法更奏效,威權政府甚至可兩者兼施。新加坡資訊通信媒體發展局以Red Lines包含冒犯不同宗教的圖像為由,將之列為禁售的不良刊物。因目前仍與當局交涉,他不便透露詳情。此書由美國麻省理工學院出版社出版,本已打算按照不同發行地的要求而修訂敏感內容。書中有提及新加坡漫畫的章節,但他相信風波與此無關,「對於身處這半民主政體的人,大概估計到界線在哪,有的事不能在主流報紙說,但可在網上博客說。這也要視乎該渠道能接觸到多少人,這本並不是許多人會讀到的書」。

給香港人寄語

在政府執意通過POFMA、意味學者的游說無效後,他與3個學者成立了團體AcademiaSG,繼續監察POFMA和其他政策,包括去年通過的《防止外來干預(對應措施)法令》,他稱為「POFMA第二部曲」,同樣由政府攬權,卻未能治本。他舉例說,新加坡是少數宣布制裁俄羅斯的亞洲國家,但其實有許多民眾接收和轉載俄羅斯和中國宣傳,反對政府的強硬立場,法令對此束手無策。新加坡風氣保守,不慣公共討論。AcademiaSG的目光長遠但踏實,期望逐點鼓勵記者或民眾表達己見,勇敢討論政府施政。「讓新加坡明白討論是可以的,天不會立刻塌下來。可以激發出有益的想法,如果說可以造福誰,相信會是新加坡的下一代。」他回想自身和研究所見,指亞洲社運人士常因政治現實表現得無望,「但我從真實經歷知道,有些風險如果經過考量,其實我們可以承受。在了解法律和政治限制後,在力所能及時可以推動,譬如可跟其他社運人士或政府中人建立網絡。」自由遽然淪喪,他理解港人仍未走出傷痛,「記者和學者可向其他亞洲同儕學習,認清新聞自由萎縮,在有限空間發揮和抱持希望,這並非妥協或背叛。需要思考的是,如何承認香港是中國一部分,但同時保有它的過人之處,那就是香港人對自由的熱愛」。