【明報專訊】2020年底,收到消息,一位我採訪過的對象「巴士媽媽」因肺癌過身。70餘歲的她照顧已40歲的智障兒子,因為兒子牙患影響儀容,多搭不容易被別人看到臉容的巴士少搭地鐵,而得到這個稱號。她曾公開替同路人爭取智障人士牙科服務,後來發現自己患肺癌,其後不幸離世。在她的守靈祈禱會上,我看到她一直照顧的兒子阿豪,安靜地在院舍職員陪伴下參加母親的送別儀式,阿豪穿戴整齊,正努力適應沒有母親的日子,蘇太的成年女兒女婿及孫女亦在場,百餘人擠滿天主教堂,場面溫暖。

蘇太的故事一直啟發我。我在她身上看到自己。

蘇太的已故丈夫生前不太接受兒子狀况,與兒子出席公開場合會尷尬,蘇太卻不以兒子為恥,打電話到電台,舉行記者會,為智障人士爭取牙科服務。她亦不被動等人幫,即使醫護人員為其兒子製作了一副成本昂貴的假牙,蘇太也會自行設計訓練方程式,每天親自到院舍監督兒子戴假牙,確保兒子不會浪費醫護人士的心血,物有所用。

知道自己快要離世,蘇太把自己的公屋收拾乾淨交還政府,把私人物品斷捨離,搬到女兒家共度天倫才安然離世。

智慧照顧者 建立支援系統

蘇太的故事告訴我,一個有智慧的照顧者是如何煉成的。一味靠政府或專業人士,不成;一味靠自己也不成,始終個人能力有限,可能比被照顧的人更早離開。要建立一個支援系統,讓被照顧者發揮潛能,系統要有承載力,即使自己離開,其他親友接手亦較易。

蘇太的故事讓我明白,真正的愛不只是犧牲自己,被照顧的人在你離開後,若無法生存下去也不是好事。真正的愛,是建立一個讓被照顧者在沒有你也可以有尊嚴活下去的狀態。

我沒想過,蘇太的身教,在我身上發揮了效用。也是在蘇太離世的時候,我接手了屬於我自己的照顧者責任。

我的哥哥約50歲,數十年來受精神問題困擾,照顧他的父母逾85歲,先後患腦退化及中風,三人均長年在海外生活。參加蘇太喪禮時,我剛把三人從海外接回香港。三人的醫療、復康、住屋、財務調動、起居飲食等需要,短時間成為我的責任。

蘇太的故事讓我知道,一個有智慧的照顧者和一個人的教育水平、經濟能力沒必然關係。蘇太只讀到中學,擔任過庇護工場導師,訓練智障人士有點經驗。我曾登堂入室採訪蘇太,她的公共單位樸素,生活簡單。

我一直有留意與照顧者相關的倫常慘案新聞,一般人或覺得「唔想睇咁傷感嘅事」,或暗地裏覺得「好彩我唔係咁不幸」而略過,我因自身情况,往往忍不住仔細閱讀。我發現,即使中產家庭,即使有一定經濟能力,也會發生抵受不住照顧壓力而厭世或發生悲劇。

我能夠投入這些人的心情。我在異鄉忽然要進入照顧者角色,三名家人需要各異,他們對自身遭遇已焦慮不安,自然向親人(即是我)身上發泄。加上父親是家族長子,我是家中么女,在傳統華人家庭裏,小女兒要話事,所有人都不習慣,掀起各人情緒反撲。

我忽然覺得自己像被扔進洶湧的大海,我一個人要照顧三個人,涉及不同醫療需要;而這三個人的互動又令事情更複雜。從海外回港,我hand carry三名家人的藥物上飛機,塞滿小型拖篋,裏面有針劑藥,口服藥,還有醫生紙,告訴航空公司一旦乘客在機上有突發情况如何處理。

在海外有好幾次,我一邊開車買日用品,一邊煩惱家人醫療需要,由於家人患的病和腦神經相關,可以同時兩人出現幻覺,吵架起來一發不可收拾,我沒法唯有報警或送院處理。

安慰話反令人難受

我要不斷向人解釋自己的情况,別人好心的安慰話「可以照顧家人是福氣」,「外國福利很好吧怎會這麼困難」,反而令我更難受,百辭莫辯,有口難言。

家人長居海外30年,混亂中把數十箱個人物件寄回香港。我租下迷你倉安置,與朋友收拾了一個星期,同時不斷接醫護人員或社工的電話。照顧是身心全方位勞動,我失去食慾,155厘米高的我體重下降到103磅,骨瘦如柴。

我看不到出路,我不知道下半生我要如何照顧他們,我還有自己的理想和夢想,我是否要放棄自己的追求全時間照顧家人?有幾次閃過念頭,「解脫」可能更簡單。我明白倫常慘案主角的感受,我幾乎都成為其中的主角。

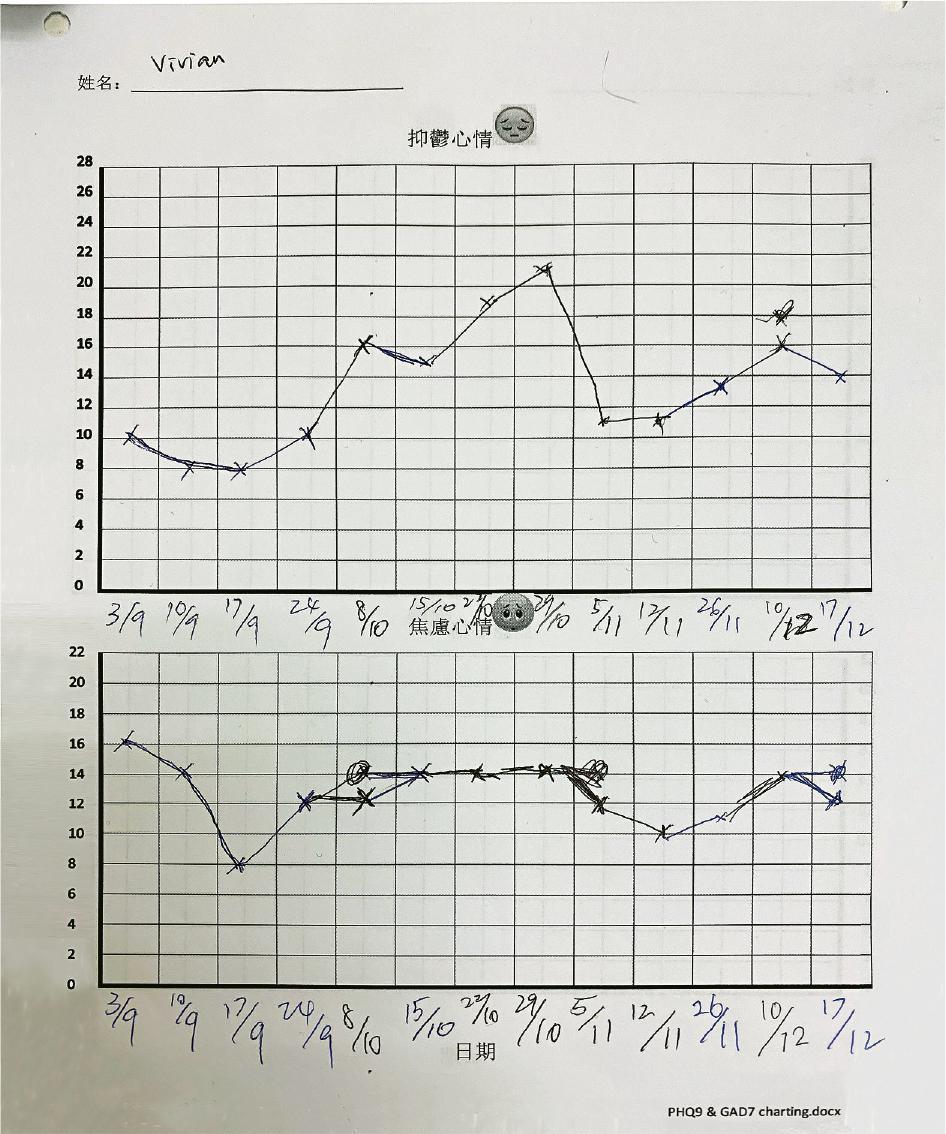

幸好,我學習了蘇太的態度,向朋友剖白,朋友很早建議我找專業人士。我有近一年時間面見臨牀心理學家和精神科醫生,被診斷患上「適應性障礙症」(adjustment disorder)伴隨焦慮與抑鬱情緒症狀,是因為環境突變引致的情緒病,透過藥物及心理治療可紓緩。

收拾自己心情後,我轉而為家人建立照顧系統。我發現,過去10年我專責採訪社會福利新聞,原來是為這個人生章節而鋪墊。我嘗試告別自己內心脆弱易受傷的小女孩,學習做一個健康的成年人,我嘗試抽離,像對待受訪者一樣,為家人搜索最佳照顧方案。

記者的訓練,讓我成為一個更稱職的照顧者。複雜的事情,我們能用三言兩語解釋給專業人士知道。坊間經常說「政府要加多點資源」,我卻發現不是圖畫全部。照顧者需要一些技巧,懂得找適合的專業人士,要識得篩選配合家庭狀况的服務。例如我家老人,抗拒長途跋涉,我會專注找居所附近的服務。

我是幸運的,家庭有一定經濟能力,但用錢也要智慧。我會細心衡量如何使用私營還是公共服務。私營服務反應快,具彈性,公營服務涉及公帑需要時間安排,較經濟,但能連結公共醫療及長遠照顧系統。過分迷信「使錢解決」不成,但適時也要用錢解決,如何拿揑需要洞見。

就像蘇太,即使牙醫給她兒子做了一副假牙,如何用它才考智慧。我找到社區的老人失智訓練,說服家中長者使用,花了不少心思。另外老人最初抗拒請外傭,我向親友求助,協助說服他們。旁觀者形容:「妳懂得找適當的人做對的事。」當中用到的技巧,涉及記者的觀察力,大學讀心理學的知識,教書工作訓練我的耐性和溝通能力。

對於我這些擁有豐富人脈,文化資本高,有經濟水平的人,照顧路上都吃了不少虧,掉了不少眼淚,受過不少打擊,試問普羅大眾怎會不感到挫敗?只要當事人社交圈子窄點,面皮稍為薄點,經濟壓力大點,都容易走向放棄之途。

It takes a village to raise a child. 照顧者不能孤軍作戰,我很幸運,有很多善良有愛心能幹的友人,做我的大後盾。

專業人士支援以外,我亦有一班朋友組成堅實的網絡支持。過去數年,有十餘名朋友,組成了一個非正式支援小組。友人每周到我父母家探望,與我母親搓麻將,向我父親學習書法。老人覺得被重視,感到有尊嚴,人自然放鬆了,外傭看到這個家庭有笑聲,向心力更強。

我哥哥接受治療後,已轉到中途宿舍接受訓練,現已在工場上班。照料他的醫生、護士、社工,專業而有愛心。

這3年的照顧者旅程,一路走來不容易。有朋友在海外曾見證過我崩潰的開初,3年後她再赴港,特意到我父母家探望。站在大門前,她按了按門鈴,然後望着我笑說:「我現在來視察妳的『業績』。」我立時會心微笑。多謝妳,也多謝沿路伴我走過的所有人。