【明報專訊】挪威作家約恩.福瑟(Jon Fosse)奪得2023年諾貝爾文學獎,他是近年的熱門人選之一。在福瑟之前,挪威作家只有比昂松(Bjørnstjerne Bjørnson)、漢姆生(Knut Hamsun)、溫塞特(Sigrid Undset)分別在1903、1920、1928年獲得諾貝爾文學獎,相隔差不多一個世紀,福瑟由於「他創新的戲劇和散文,為難以言說者賦予聲音」(for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable),得到同一獎項。

挪威最負盛名的文學家,當然是1906年去世的易卜生(Henrik Ibsen),從1902至1904年,他生前曾經三度獲得諾貝爾文學獎提名。如今,福瑟以戲劇作品廣受國際注目,被稱為「新易卜生」,當然,他們的文學風格迥然有別。另一方面,福瑟也被譽為「新貝克特」及「21世紀的貝克特」(the Beckett of the twenty-first century),福瑟的作品多少受貝克特影響。

福瑟曾經提到對自己產生影響、塑造他的人生的書籍,當中除了貝克特的短劇集,還包括了胡格(Olav H. Hauge)和特拉克爾(Georg Trakl)的詩集、卡夫卡(Franz Kafka)的《審判》(The Trial)、福克納(William Faulkner)的《聲音與憤怒》(The Sound and the Fury)、吳爾芙(Virginia Woolf)的《戴洛維夫人》(Mrs Dalloway),還有《聖經》。

關於《聖經》,福瑟提及幾十年前,他受邀參與挪威文聖經的新譯本計劃:「為了盡可能接近原文(《聖經》的翻譯通常是對意義的解釋,而不是實際書寫的內容),他們希望讓作家參與翻譯過程,並與專家緊密合作。我花了11年的時間翻譯「先知書」,所以我寫過幾乎整個先知文學。這一定以某種方式影響了我的寫作,即使我不知道。」

福瑟是相當全面的作家,他的創造涉及到四大創作文類(小說、散文、詩和戲劇),其中以戲劇最著名,有說他是作品被搬演最多的當代歐洲劇作家。福瑟1959年生於挪威,家庭有基督宗教背景,福瑟年輕時喜歡搖滾音樂,大學時修讀比較文學,同時創作小說,之後成為全職作家、記者和教師。

1994年,福瑟第一個劇作《而我們將永不分離》(And Never we'll be Parted)首演,由此開始,他創作了《名字》(The Name)、《有人將至》(Someone Is Going To Come)、《夜在歌唱》(Night Sings its Songs)、《結他男》(The Guitar Man)、《秋之夢》(Dream of Autumn)、《冬》(Winter)、《死亡變奏曲》(Deathvariations)、《沙發上的女孩》(The Girl on the Sofa)、《影子》(Shadows)等多個劇作。

翻閱福瑟的《劇本一集》(Plays one),可以找到福瑟早期的劇作《有人將至》、《名字》(兩個劇本由Gregory Motton英譯)、《結他男》(Louis Muinzer英譯),都相當出色,而且有個人的簡約詩意風格,福瑟的劇本都沒有標點符號,而且喜歡重複對白,形成音樂般的節奏。以下的討論就以這三個劇作為主。

《有人將至》:獨自的彼此相守

《有人將至》只有3個角色:「她」(She)、「他」(He)、「男子」(Man),一開始的場景是在一間有些破舊的老房子前的花園裏,房子荒涼地坐落在陡峭懸崖上,面朝大海。他50歲左右,而她30歲左右,他們是情侶,沿着房子走,手牽手,久久地看着房子。

戲劇開始時的調子比較樂觀,他們很快就會有自己的房子,離群索居,過二人世界。突然之間,她有憂慮,不斷說「有人將至」,甚至對外邊的自然環境也產生恐懼,他安慰她,重提他們的理想生活,也說自然世界之美,以及無人將至。劇作的第二部分,果然有人到訪,她看到一個男人來了。男子30歲左右,看起來很正常。她與男子互相點點頭,也看着對方。

隨着親人一一離世,男子承繼了這間舊屋,又賣給他們,如今住在附近的男子,想看看房子的新主人。男子和她對話,甚至有意調情,他從旁看着,沒有加入對話。男子短暫離開一會,他和她說話,向她質問,他明顯地嫉妒了。現在反過來由她安慰他。劇作的第三及第四部分,場景移到房子裏面,重點是他和她感受到最後居住在這裏的死者,包括死者的牀和尿,而男子似乎回來了,令他和她害怕。

到第五部分,男子進入房子,與他二人飲啤酒,這一部分幾乎是男子自說自話,表達友好,留下電話號碼給她。之後的第六部分,男子走了,他再表達出嫉妒,她卒之離開,最後的第七部分,他在房子的左右角落尋找她,然後他在花園裏來回走動。他自我安慰:

不,她不會打電話

她很快就會回來

然後我們就會單獨

我們將永遠是

單獨在一起

獨自的

彼此相守

最後,「她沿着房子的左角走來,友好地看着他。他看着她,低下頭。她走過去,在長櫈上坐在他旁邊。停頓良久。幕下」

這就是《有人將至》的大概,劇本貫徹了福瑟的簡約風格,只是透過房子內外的空間與3個角色,就講出了人的孤獨、希望、疑惑、恐懼、嫉妒、死亡。《有人將至》的重心是情侶二人脆弱的夢想和關係,他們難以甚至無法溝通,但最終也留有帶點悲哀的希望或想像。

《名字》:期望和拒絕

《名字》也是不俗的劇作,而且比《有人將至》通俗一點,劇本只有3個部分,以及6個角色:女孩、男孩、妹妹、母親、父親及女孩前男友比楊恩(Bjarne)。《名字》的劇情是女孩懷孕了,她與孩子的父親(男孩)無奈地回到女孩父母的家。女孩常常對男孩埋怨說:「我已經告訴你很多次了,但你從來不聽我說的話。」二人溝通不太順利。

女孩與男孩首先與回到家中的妹妹說話,之後是拿拐杖的殘疾母親,再然後是疲憊的父親,女孩父母對男孩並不熱切,簡直視若無睹,男孩自己埋首在書本中。劇作的第二部分,是女孩與男孩的對話,他們為將要出生的孩子取名字,對話揭示了他們的想法和期望。

最後的第三部分聚焦於女孩父母和女兒的關係,此時,女孩前男友比楊恩來訪,父母親和女孩都對他熱情,最後比楊恩和女孩相當親密,男孩走出家門,女孩相信男孩會回來,又笑說:「如果他永遠不回來了,我可以把我的兒子取名為比楊恩。」

《名字》比《有人將至》容易投入,兩個劇本都以情侶的關係與溝通為基礎,而來訪者是重要的推動力量,來訪者的介入令情侶的關係產生深刻的變化。《名字》的劇本,經常要演員表達出疑惑(questioningly),疑惑和信念是福瑟劇作的重心,信念令個人安穩,而信任令關係維持,角色由於新生活而產生想像和動力,可是,嫉妒和不確定,令角色產生疑惑,隨之破壞了溝通及關係。

《結他男》:虛無生活的慰藉

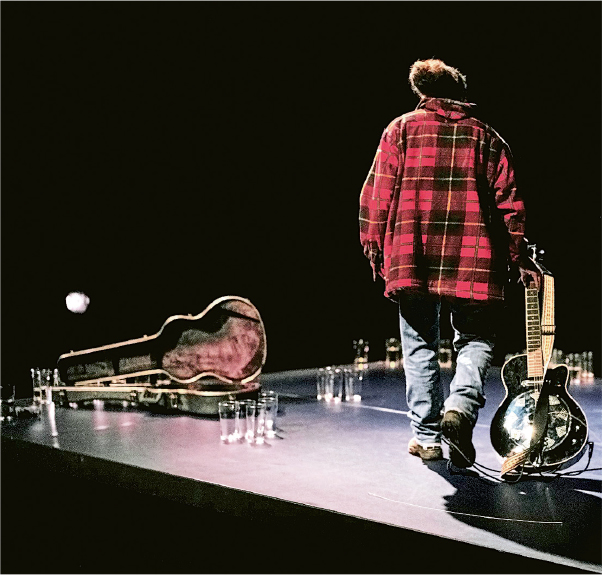

《結他男》是十分成功的獨幕劇,我相信不用一個小時就可以演出全劇,而福瑟運用簡約的獨白語言,帶出了比較深刻的處境。《結他男》只有一個角色,就是拿結他的中年男子。

在一個寒冷天,結他男道出了自己的觀察,他是一個街頭賣唱人,看着生活就是不斷重重複複,人們總是來來往往,結他男唱同樣的歌,行人給他幾個小錢,而結他男自己也不再喜歡音樂了。這似乎就是生活的平庸本質。

結他男說有個人從來不給他錢,這一次破例,因為那個人死去的老婆火化了,結他男又說,生活就是這樣。結他男自道往事,他在這裏,是因為一個女人和他們的兒子,她要不工作賺錢的他離開,於是他成為了街頭賣唱的結他男,一個失敗的男人。

宗教信念是《結他男》其中一個重心,他獨白《傳道書》的話:「凡事都有定期。」結他男認為有時一個人必須放棄,一切不能就這樣繼續下去,人必須開始,人也必須放棄。最後,他提到上帝、祈求、恩典,如今他累了,他只想得到永恆的安息,唱着:

我向你祈禱上帝╱來握住我的手╱帶我去你的邊境╱我向你祈禱╱上帝╱讓我留在那裏╱在祢的偉大慈愛中╱讓我留在那裏╱如此沉重又自由╱在你偉大的運動中╱讓我留在那裏╱我曾經的樣子╱充滿一些事物的虛無╱讓我成為╱虛無╱讓那首歌被聽見╱讓我成為╱未知的迹象╱其他人必須弄清楚╱讓我成為╱一首星的歌╱天使懂得唱╱這一次讓我安息╱讓我再次見面╱我的朋友╱我失去的那隻狗╱讓我站起來環顧四周╱卻什麼也看不見

可是生活還是繼續,結他男想到自己沒有了結他,也不需要結他盒,凡事都有定期,結他盒也一樣。最後他掏出煙盒,給自己捲了一根煙,點煙,然後慢慢地走了出去。

《結他男》中有疑惑和信念,福瑟透過一個人的獨白和歌唱,帶出了生命的本質,以至一個人深深的悲哀和心靈的解脫,主角的處境比《有人將至》的「他」和《名字》的男孩,更加落寞和孤寂。《結他男》是具有宗教意味的獨幕劇,一個人面對如此孤立的生活,宗教似是必然的慰藉。

沉默與空間

關於福瑟的戲劇藝術,辛迪(Sarah Cameron Sunde)的文章〈沉默與空間:約恩.福瑟的新戲劇〉(Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse,刊於PAJ: A Journal of Performance and Art,第87期,2007年9月號),是言簡意賅的出色文章。

辛迪指出,「福瑟並沒有透過他的戲劇宣揚哲學,但他的作品充滿了反思的空間,結果都顯得具有精神性或冥想性」,而且福瑟與莎拉.肯恩(Sarah Kane)、戈爾德思(Bernard-Marie Koltes)、希梅芬尼(Roland Schimmelpfennig)和努列(Lars Noren)等是少數幾位具有開創性的歐洲劇作家,他們創作充滿空間的文本來探索形式。

辛迪提出了反思空間之外,又指福瑟「透過向我們展示真切的人際互動,把我們從科技主導的世界中解脫出來。角色有缺陷,但他們已經盡了力。他們陷入危機,掙扎於活着的意義,卻無法表達內心的感受。他們自相矛盾;他們愛得深沉;他們尋求與他人以及他們的生活世界的聯繫。他們拚命地嘗試與彼此溝通,而且他們從未停止嘗試。但有時他們會自主地意識到,巨大的空間將他們彼此分開,他們最終是孤獨的。」對於上述的3個劇作,辛迪的觀點是適切的,掙扎和嘗試過後,往往就是孤獨。

辛迪也提到福瑟劇作中死亡的存在和對立的張力,另一方面,「在絕望中尋找希望,是福瑟文本中反覆出現的主題,儘管人們必須挖掘層層意義,才能找到希望。他捕捉了深刻矛盾的痛苦時刻」。福瑟的戲劇是黑暗和沉鬱的,但也是充滿希望的。

我看過的幾個福瑟劇本,都相當出色,而且都是絕望和希望互相交纏。他的劇作在華人世界必然會受到更廣泛的注視,在過去,上海戲劇學院教師鄒魯路翻譯了《有人將至》和《秋之夢》兩部福瑟戲劇選,而香港劇場人鄧世昌,曾在台灣《聯合文學》雜誌介紹福瑟劇作的音樂與詩意,更翻譯過《霜遇》(即《冬》)為粵語劇本。我期待將來在劇場演出中,感受福瑟劇作裏的絕望和希望、疑惑和信念。