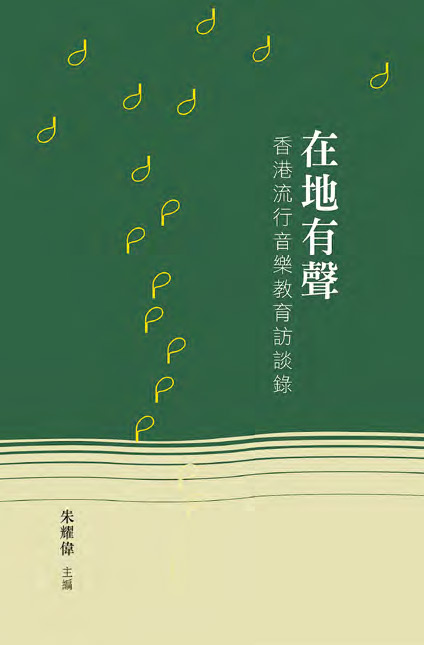

【明報專訊】最近幾年廣東歌看似歷經小陽春,大眾熱議樂壇頒獎典禮賽果,本地歌手演唱會則一票難求。通關之後,卻有不少友人飛往韓國、台灣、新加坡,只為觀賞心儀外國歌手演出。到底廣東歌熱潮能否延續?香港大學中文學院香港研究課程教授朱耀偉主編的新書《在地有聲——香港流行音樂教育訪談錄》,邀請與流行音樂課程相關的人士受訪。他認為樂壇需要從根本改變,以流行音樂教育培養新一代音樂人與樂迷,長遠才能逐步建立廣東歌品牌。

朱耀偉曾在浸大任教,問流行歌詞班的學生有否聽廣東歌,通常只有一兩個人舉手。有學生下課後才坦承很喜歡廣東歌,MP3隨身聽儲存不少,「不過我(那學生)不敢讓人知道,就是朋輩壓力,覺得(廣東歌)好老套」。事隔十幾年,朱耀偉仍然對那番話印象深刻,「嗰剎那我覺得去到這個位置就好大鑊,即是覺得整件事老套,你不理啲歌寫得多好都無用喎」。

「缺乏多樣性」問題未解

曾幾何時,廣東歌是香港的金漆招牌。朱耀偉引述香港流行曲教父黃霑在其博士論文(2003)寫道,廣東歌於1970年代末、80年代爆發實屬偶然,其時內地未有流行音樂市場,台灣則正值戒嚴封閉。朱在新書中引用過往研究,指出「缺乏多樣性」為香港流行音樂產業的主要問題之一,只是當廣東歌盛行之時,問題的嚴重程度並不明顯。

朱耀偉憶述小時候,羅文、鄭少秋、汪明荃是時下巨星,但未獲年輕人歡迎。於是唱片公司推出陳百強、張國榮這些年輕歌手,「個餅就愈來愈大」,到80年代甚至興起樂隊潮流,「市場立體好多,由年老到少、不同風格都有」。為應付龐大市場需求,唱片公司需要試用不同歌手、音樂人,令樂壇更多元。

然而到90年代面對國語歌競爭,香港流行音樂產業只靠「食老本」,邁向衰落,黃霑在博士論文指出:「過去十多年的興旺,令香港樂壇形成了一大堆劣習。在盈利年年上升的時候,不思改進,一旦四面楚歌,完全手足無措。」朱耀偉補充,在廣東歌市場萎縮下,只有最主流、最賺錢的歌手得以生存,其他歌曲與歌手漸遭淘汰,形成惡性循環。90年代末至千禧年,大眾開始把廣東歌定型為「K歌」、「冧歌」,愈來愈多人轉投外地音樂市場。朱耀偉強調這時期的香港音樂人絕非無才華,亦不覺得K歌冧歌一定質素差,「但(市場)不可以淨係得K歌、冧歌㗎嘛,往往淘汰就是旁邊那些(非主流)」。

新一代破沉寂 宜趁機闢出路

最近幾年,顯然本地流行音樂市場突破長時間沉寂,新一代歌手的知名度與歌曲傳唱度大增。朱耀偉提起身邊長年不聽廣東歌的朋友,突然也宣稱支持廣東歌。不過,有網媒分析音樂串流平台數據,發現從2023年起,香港歌曲收聽量自疫情期間的高位下跌,反而外地歌曲收聽量急增。朱耀偉認為,這幾年社會氛圍加上疫情,促使廣東歌受關注固然是好事,「但是你問我,用剛才黃霑的說法,舊時那些問題有沒有改過?我覺得仍然存在」。譬如乘着廣東歌熱潮,大眾有否發掘更多獨立歌手、更多元化的歌曲風格?選拔與經營偶像的模式,是否仍然沿用傳統?「如果用番受訪者的說法,當年玩爛這個(香港流行音樂)工業的人現在又坐在這裏的時候,又『復蘇』番囉。」朱耀偉道。

朱耀偉的研究探論如何在本地環境中激發創意,以促進香港流行音樂產業發展。他口中的「創意」不止是歌曲創作上,而是打破既定體制與框架,「寫一首歌可能有創意,但去整一個頒獎禮是否也需要創意?資助一些活動,是不是需要創意呢?」

過往政府也有投資流行音樂,專責推動創意產業發展的「創意香港」曾資助業界舉辦「香港亞洲流行音樂節」,邀請不同地區的音樂人表演,集合各地新進歌手參加比賽。不過,朱耀偉認為以往音樂節的方向似乎是推廣香港流行音樂多厲害,「但是問題就是,香港流行音樂過去十幾二十年,不要說這兩年(的熱潮),畀人感覺都是衰落」。若欠缺樂壇生力軍及廣東歌品牌,舉辦音樂節只是等同外國歌手的香港演唱會。因此他提出從根本面對問題,從基層培育新進音樂人以至樂迷,由下而上令樂壇多元化。總括來說,即是推動流行音樂教育。

提升樂迷水平 擺脫「填鴨式聽歌」

何謂流行音樂教育?難道聽歌都要學?書中不少受訪者認為提升樂迷「水平」很重要,要培養大眾接受不同類型音樂。朱耀偉說,理想的情况是當樂迷變得有要求,便可支持多元化的音樂發展,「現在如果只是一些很被動的聽眾的話,就是別人給什麼(歌),你就聽什麼」。

然而,朱耀偉明白在學校制度中加入更多流行音樂教育元素並非易事,任教中小學音樂科的受訪者均反映工作量沉重、課時不足的問題。另一方面,目前教育局提供的流行音樂教學資源不太「流行」,提到的歌曲大部分在千禧年前出版(最新是陳奕迅《六月飛霜》(2011年發行)分析),若教師要自製教材又會增添負擔。朱耀偉以前任教中文系,有學生執教鞭後以流行曲歌詞製作教材,「做完之後仲要被家長投訴,即是不務正業。你又唔考的,教來做乜?」

倡設傘式機構統籌教育

單靠個別教師難做,教育局中人又不一定懂音樂。朱耀偉說有個「又天真又傻」的想法,便是參考外國成立傘式機構,統籌香港流行音樂的教育與推廣等,例如機構專責與教育局聯絡,統整相關課程和教材,同時避免不同機構投放的資源重疊。

另一建議是資助學生觀賞流行音樂表演,朱耀偉提到早年於浸大籌辦Cultural Literacy(文化素養)計劃,學生可獲資助參與指定名單上的文化活動。他憶述當時曾討論文化活動的門檻,「看周星馳那些(電影),為何要資助他們去看?他們怎樣也會去。但如果選擇一些無人睇的戲才資助,有些人又會覺得是抌錢落海」。該計劃最終選擇較寬鬆的揀選準則,此外朱耀偉認為若參考這種資助方式,可考慮讓學生撰寫觀後感。「周星馳後來真的變成一個學問,去北京大學也有講座。所以很多流行文化就是這樣,最初可能你以為它沒什麼價值。」

借鏡韓國 政策軟硬兼施

普及教育以外,朱耀偉就流行音樂教育的構思,也有針對產業發展的部分。一直以來,不少聲音認為音樂圈子入行渠道少,正統訓練機會不多。創意香港目前資助「埋班作樂」音樂創作及製作人才培育計劃,朱耀偉認為是好事,一方面教導學員創作、錄音等實務,另一方面業界翹楚以師徒制指導年輕音樂人,學員可從中建立人脈。他期望不止一兩班「埋班」,未來可以發展得更大型、更長遠。

新人尤其需要演出機會累積經驗,但在香港街頭busking,卻常因噪音阻街投訴遇阻撓。硬件上,受訪者對流行音樂場地有不同看法,大多贊成興建大型流行音樂基地或資料館。譬如「文藝復興基金會」總監柴子文以首爾音樂基地Platform Chang-dong 61為例,期望香港可以有一個結合排練、錄音及表演的地方。當地同時以軟件配合,允許音樂人駐場一年,並要舉行一場演出「交功課」。

說起資助,必須涉及政策支援。由政府積極推動流行音樂產業,韓國K-pop可謂成功例子,不單有官方資助,銀行甚至幫忙融資。朱曾訪問當地學者,「他們的講法就是,其實投放很多資源,尤其早期可能很多都是虧本。但是後來就建立了一些軟實力、整個形象,之後賺回來的很多。可能我們就會現實一點,譬如(會問)給了這麼多資源,是不是整到另外一個四大天王?」

相對流行音樂,政府似乎對電影的資助更直接。填詞人周耀輝接受朱耀偉研究團隊訪問時問道:「創意香港有『首部劇情電影計劃』(資助),為何音樂沒有呢?」翻查資料,毗鄰澳門的文化發展基金設「原創歌曲專輯製作補助計劃」,合資格申請者可獲資助製作費、交通及宣傳等開支,迷你專輯補貼上限為13.5萬澳門幣,專輯則為27萬澳門幣。

常言香港是自由市場,朱耀偉指:「最無奈就是,大家覺得政府要做的,但(又覺得)政府最好就不要做事。」朱耀偉引述受訪者對政府資助的取態:「他們當然說『有(資助)就好啦』,不過最好不要這麼多干預。」無論是成立傘式機構,還是提供更多資助計劃,總會涉及「誰人決定」的討論:決策人懂不懂音樂?會否仍然傾向主流風格?作曲編曲人、演唱會音樂總監嚴勵行直指唱片工業的內在問題:「老闆不懂音樂,懂音樂的人又不認識老闆, 所以一切(實務操作)就落後。」因此,若要成立傘式機構,朱耀偉建議政府考慮由具相關經驗的創意香港與業界協作,最重要是吸納不同持份者意見。他相信硬件上的支援爭議較小,譬如興建流行音樂中心,在不同社區設置廉價甚至免租的錄音室,提供舉行音樂節的場地等。

單靠流行音樂市場自然運作,非主流歌手、歌曲易被邊緣化。雖然近年如林家謙、Serrini等沒有簽約大型公司的獨立歌手冒起,但朱耀偉認為他們仍相當依賴主流媒體的曝光率,暫時未有一套新機制讓indie歌手被看見。他以前研究過樂隊潮流,「我訪問過很多人都說,賣不到廣告就無播放率㗎啦」。「如果多了一些不用簽label(唱片公司)的歌手,但如果很多東西還要靠業內人士去認受,那是不是又有問題呢?」他提起Tone Music Awards(未來音樂選)也是另闢路徑的嘗試,「會不會這樣撞一下撞一下,才會有些新東西出來?」

香港流行音樂要破舊立新,朱耀偉說整個體制也需要新創意。原來Serrini是他的學生,當年他走進麥花臣場館觀賞《Serrini的童話世界》演唱會,驚見一眾粉絲排隊讓Serrini摸頭,「老中青都有,我坐在那裏搲晒頭,點解呢?」情景荒誕得連流行音樂學者都大開眼界。怎樣創造流行?一切回歸到創意與嘗試,「流行文化可能最初都是這樣撞出來,如果計算到,個個都發(達)啦!」