【明報專訊】市區人往往笑新界西居民騎牛上班上學。屯門鄉郊藍地沒有人用牛出行,但有豬場和菜園的遺址。即使在屯門區內,藍地也算邊陲,要到80年代後期,發展商才來建豪宅;不少老字號小店仍營運至今。近年一個村外人經營的繪本空間,再把區內空間串連,陶氏太公地變社區農場,藝術家在前村長大屋畫上卡通壁畫。

士多辦讀書會 建設社區空間

藍地在屯門東北地帶,附近有同名輕鐵站、港鐵兆康站及嶺南大學,是據記載為陶淵明後代、屯門陶氏的聚居地,建有原居民圍村。12年前「街知巷聞」介紹過藍地大街的小店,今次記者跟「百好繪本士多」和「綠腳丫親子讀書會」的創辦人柯佳列(Kenny)向大街旁的屯門新村和福亨新村路走,除了小店,還看到香港農業的舊、現址和新的社區連結。

綠腳丫親子讀書會是推廣親子閱讀文化的企業,以收費繪本活動維持收益,需要空間作工作室和倉庫,也想開一間讓大人和小朋友能自在進來休憩的社區士多。業主知道後,用友情價把舊士多的地方租給他們。

「這裡的店舖很支持我們,在我們搞活動時,會幫忙在舖面貼海報宣傳貼海報宣傳,店內又放繪本。」Kenny向「好好照顧長者日間中心」內的職員打招呼,介紹說本月會在這裡辦印尼糉和中國糉的文化交換活動,因為藍地有很多印尼裔居民,而老人家亦需要人陪。「有個職員是媽媽,她和女兒來參加過我們的活動,又帶老闆過來看。」在學童不用上學的日子,旁邊日本餐廳「小豆丁」的老闆,會把小孩帶到百好士多,避免他們玩手機一整天。

「我們很早就聚集了一班家長做讀書會,這裡是其中一個試點,由家長自發辦活動,平日開放工作室街坊進來看書聊天。」Kenny說藍地很「好玩」,城鄉交界的感覺奇妙,人亦和善。「小豆丁」堅持聘請一個聾啞人士,而村內居民也關照一個在山邊「爛屋」住的無家者,找他幫忙做雜務。百好繪本士多希望成為一個提升社區活力的hub(樞紐),Kenny指「小朋友進來不一定閱讀,很多已經很習慣,放學就進來玩,和傳統的士多一樣,我們沒有機構包袱要達到什麼指標。」

卡通人物進駐 新舊並存

沿藍地大街分岔路進屯門新村,會見到《IQ博士》中的小雲跟你打招呼,還有比卡超、《SPY ×FAMILY》的安妮亞,還有龍貓及波兒;他們被畫在一棟村屋外牆上。這間屋屬於前村長陶先生。藝術家王麗娜11年前搬進藍地,向陶先生提出在150呎長的外牆上畫壁畫。疫情期間,藝術家何艷嫦和幾位法國噴畫師也來參與,畫上卡通人物。

「我們(香港人)常常覺得原居民比較傳統,跟社區新事物拉不上關係,但藍地這裏不是這樣。」Kenny讚歎。陶先生又租下村內已荒廢的「太公地」,即由氏族集體擁有的土地,變成社區農場「藍地農莊」,讓藍地居民種瓜種菜種花,用石頭和廢物作藝術,亦有居民擔任管理員和花王。到訪當天,管理員「舅父」種出6條比手臂長、小腿粗的節瓜,正待人齊一起吃。

Kenny說百好士多的強項是辦活動,曾幫助推廣社區農場,讓更多居民一起種植和享用公共空間,亦招募義工維護壁畫。但他們的目的,不是把藍地變成人流暢旺的社區,「我們不做導賞,因為你如果只是過來看一看,自己的社區沒有改變的話,沒什麼意思。我們反而希望藍地居民,一起去光顧小店和了解歷史。」

酒樓原為豬舍 見證變遷

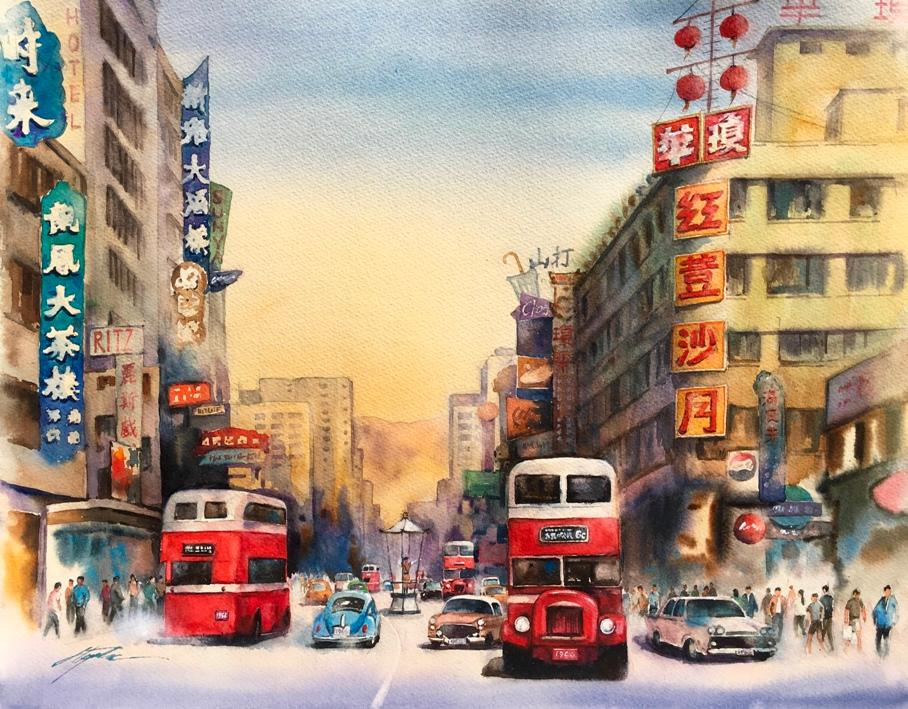

據前屯門區議員陶錫源在嶺南大學出版物《藍地大街的故事》中記載,60年代時,藍地大街人口仍稀少,只有數間商舖和酒家。要到70年代,政府擴闊青山公路,把不少攤檔搬到大街,這裡才變得興旺。加上附近農地改為住宅用地,人口逐步增加,以及大街由泥路重鋪成石屎路,這裡成為鄰近村落的購物中心。

「藍地以前有農業,最出名是燒豬肉,本來嘉道理農業輔助會的豬舍,就在大街口,現在的『翠湖(嘉爵)園林酒家』。」Kenny說,從藍地的農業遺址,能看見香港農業的縮影;這間酒樓前身的房屋和豬舍,是嘉道理農業輔助會的共同創辦人賀理士嘉道理爵士(Horace Kadoorie)資助下興建,為嘉道理農業輔助會第一個資助項目。

40年代後期,中國大陸經歷國共內戰,大批移民避難湧入香港,讓香港人口從1945年的60萬人激增至1946年的150萬人。港英政府為補食物供給,和安置大量新移民,制定一系列農業輔助政策,鼓勵他們到新界從事農業和畜牧業,把稻米田轉為菜田,把房屋改作畜舍。設立「蔬菜統營處」及「新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社」,又與嘉道理農業輔助會合作,開展養豬計劃、低息借貸、設立實驗農場等工作,務求新移民建立自己的生計。

豬舍的原經營者梁植,隨後協助嘉道理農業輔助會發展白牛石實驗農場(現為嘉道理農場暨植物園),同時管理新界農民的資助計劃,被豬農稱為「養豬大王」;1953年美國副總統尼克遜夫婦訪港時,亦曾參觀他的豬場。80年代初,中國大陸開放平價活豬供港,使本地豬式微,梁植才把房屋和豬舍改建做酒樓,命名「嘉爵」,向賀理士爵士致敬,2021年再經轉手。

農業式微 菜種行碩果僅存

而豬舍遺址對面,是仍在運作的蔬菜統營處藍地菜站,即蔬菜批發站。農夫會將收成的農作,用四輪車仔推到這裏批售。菜站旁有蔬菜種子及農具店「陳正記菜種」,自60年代在藍地開業,70年代遷到現址。全盛時期,屯門和元朗加起來,有10多間菜種行,現在則只剩下數間。以往到菜種行採購的,都是熟手農夫,現在則有新手,菜種行要教他們種植技巧。

據農業雜誌《種植香港》報導,80年代香港地產價格飆升,不少菜種行把地舖出租,賺取比本業更高的租金收入。又因着中國改革開放和農作物出口,本港農業產品面對更大競爭,本地農業佔比日漸減少,今天只有數間菜種行仍然堅持開業。「陳正記菜種」仍營運,可是也兼賣雜貨了。回到藍地大街,在「鴻裕超級市場」對面的小巷,是永安村的神廳,旁邊的伍華農場已荒廢,但牌匾仍完整保存。

尊重各持份者 合力聯繫社區

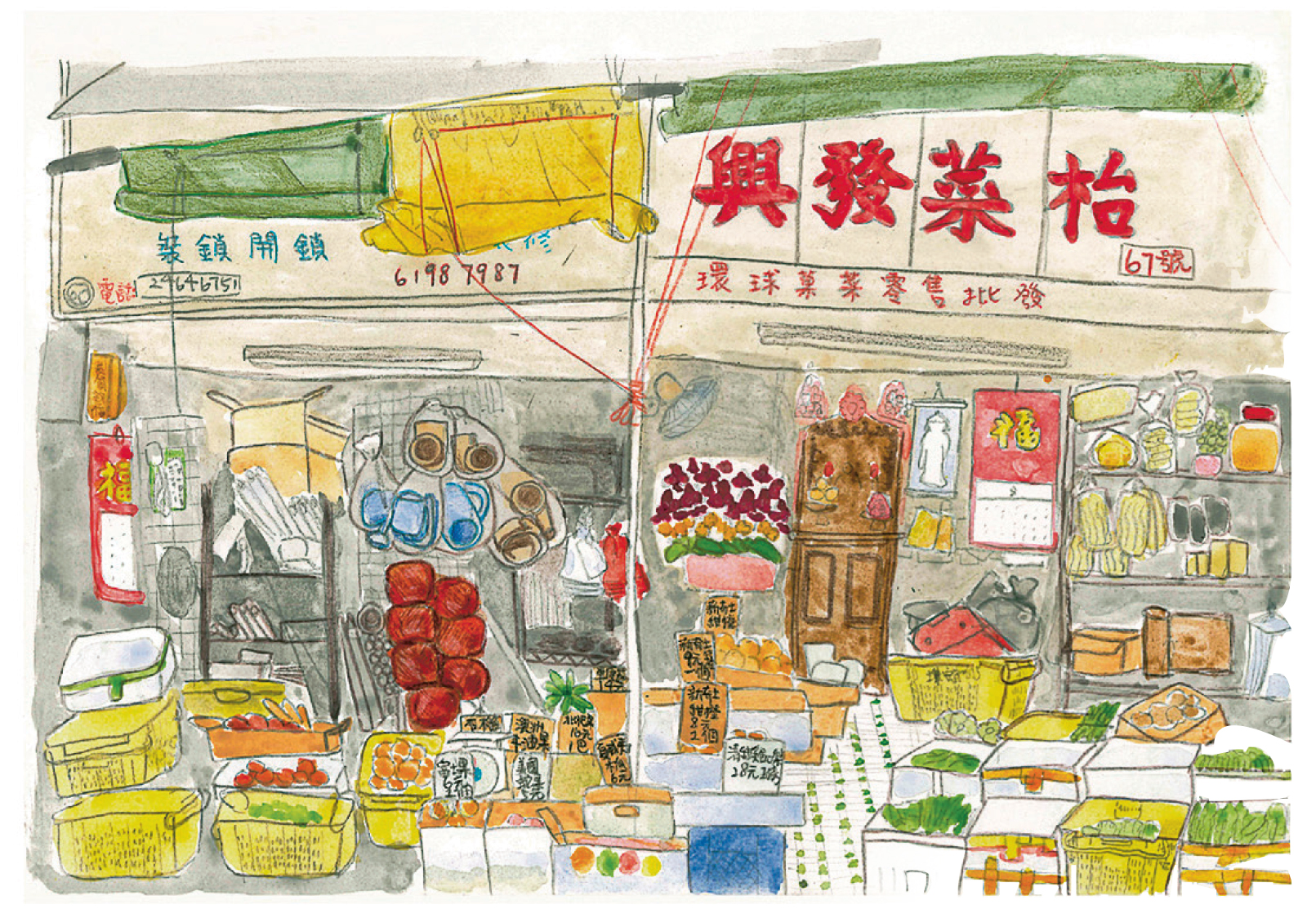

隨Kenny從大街走回百好繪本士多,沿路見他跟10多間店舖的掌櫃打招呼。身為村外人,到藍地做社區工作,他是怎麼與本來的商戶和居民打成一片?他回應道,策略是盡量不辦可能影響其他商戶的活動,例如附近有琴行,他們就不會辦音樂課程,附近有由李氏夫婦經營的菜檔「興發菜枱」,他們不會組織本地菜團購,或宣傳附近農場。

疫情期間不少藍地商戶結業,去年起不少時髦餐廳、咖啡店開張,卻都能與原本的店舖找到共存模式,如老字號「興發菜枱」過往到現在,都是大多數藍地餐廳的蔬菜供應商。這間菜檔有30年歷史,由李太經營,隔籬是丈夫李生經營的五金舖。問李太,為何名叫「菜枱」?她不予回答,「有些人叫菜檔,有些人叫菜枱,我就叫菜枱囉!」記者只能猜想,是舊日香港粵語的習慣講法,正好形象化了菜檔的競爭優勢:李太除了零售和批發蔬菜,還提供切菜服務,切好再送到餐廳,免卻處理步驟。Kenny說,百好繪本士多會再把廚餘收集,送到社區農場,形成環保循環。

Kenny認為只要夠細心,就會發現不同持份者共同的需要。就像他們最近與基督教信心會藍地福音堂合辦「社區遊戲日」,讓人一起玩水戰。一般人或會覺得宗教場所莊嚴,不願跟新興社區組織合作,尤其會濕身的遊戲,更不太可能會有這間近70年歷史的教會參與。但他說,其實教會也會想多與居民聯繫,為有需要的居民服務,於是一拍即合。如是者,不論是教會、老人中心、老舖還是餐廳,閒置的空間,都可以是社區連結的開始。