【明報專訊】曾經,香港人種植的元朗絲苗冠絕省港澳,雖然產量不足以餵飽幾百萬香港人,但卻是本地農夫的驕傲,其清爽的口感讓它成為名物。可惜時至今日,城巿經歷幾許發展,推土機把稻田夷平,良田變成貨櫃車場,那一口本土飯香早已消失得無影無蹤。近年,有本地農作社推行復耕計劃,讓港產稻米重見天日,實行自己稻米自己種!

大嶼山二澳 每年兩造米

香港每年可種兩造米,春風起,是早造插秧之時。

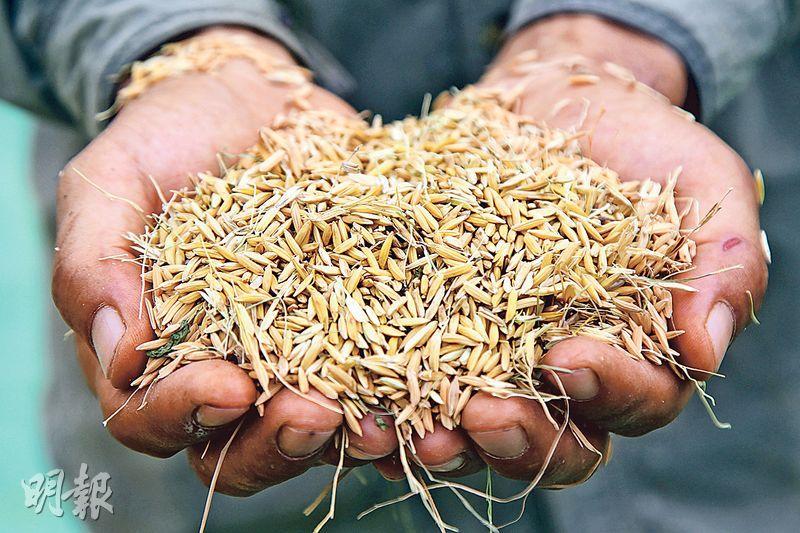

在3月初春的早上,記者隨考察團到達二澳。二澳位於大嶼山西南面,約300多年歷史,昔日村民以務農為生。2000年開始,不少居民遷至市區生活,遺下這片土壤肥沃、水源充足、物種豐盛的樂土。有村民懷念過往風貌,2013年由二澳村長及商界人士黃永根發起成立二澳農作社,正式恢復耕種,而稻米就是他們的重要發展項目。二澳農作社營運經理李立航表示,二澳現時約有10畂稻田(即約44萬平方呎),全採用有機水稻耕作。平均每一畂可生產150公斤穀,經去殼打磨製成白米,於大澳門市及網上發售。

考察當日,二澳農作社農務主管余健新(新哥)腳陷泥濘,彎下身插秧。他來自台山農村,6歲後來港生活,後來到日本做了12年中菜廚師,意識到香港食材質素有問題,便決定回港務農,為本地農業出一分力。

今次要種植的是尾香粘米。「廣東比較適合這個品種。」插秧時,先把秧苗分成4、6支為一束,再用手指撥開泥土插一紮,每相隔一尺再插另一紮。「插到去莖位就夠,不要浸到綠色部分。」其間,新哥一直維持「坐無影凳」姿勢,「耕田花很多體力,效率很低」。單是為一畂田插秧,也要動員三個農夫,才能在一天內完成。記者只在旁觀看,已經深深感受到「誰知盤中飧,粒粒皆辛苦」的道理。

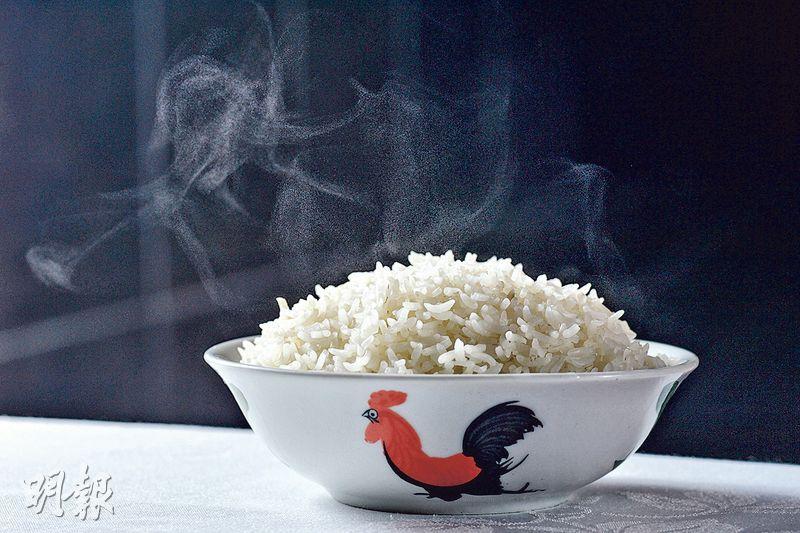

晚造雨水少 更甜更好吃

由插秧到等待收割的過程接近4個月,農夫除了要望天打卦,也要除草滅蟲,防止雀鳥偷吃。直至盛夏7月,才到割禾的時候。一片稻穗美景盡入眼簾。新哥手執鐮刀,手起刀落,動作快、狠、準。「割時要快手,效率最重要。」他還表示,晚造米比早造米好吃。「稻米吸水力強。因為晚造時期為7至12月,雨量較少,吸水量也較少,所以甜度也會提高。米的甜度愈高就愈好吃。」

人手不足,是農作社目前面對的最大問題。李立航表示,二澳能開闢超過90畂地,然而土地再多,沒有足夠人手也只做成浪費。他說:「香港稻米產業已斷層接近40年,沒有主要稻米生產場,種米人才亦出現斷層。香港農夫平均月入$4000至$8000,遠遠未及入息中位數。老實說,就算提高薪金,也看不到前景。」想讓失傳的本地米重生,看來是一場艱巨的歷史任務。

Info

A.二澳農作社

門市:大嶼山大澳吉慶街60號

查詢:2345 2075

B.留家廚房

地址:灣仔軒尼詩道314-324號W Square五樓全層

查詢:2571 0913

C.成興泰糧食

地址:石硤尾邨19座地下107號舖

查詢:2779 1933

D.長春社

地址:九龍青山道476號百佳商業中心1樓102室

查詢:2728 6781

文:高嘉莉、張艾渟

圖:葉家豪、黃志東、林俊源、鄧宗弘、資料圖片、網上圖片、機構提供