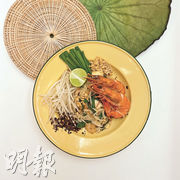

【明報專訊】泰國上月的國會眾議院大選結果仍未塵埃落定,在選舉後60日內,選委會仍有機會DQ參選人資格,待確認結果後總理人選須經由參眾兩院投票產生。現時最大隱憂是,會否重演2020年未來前進黨(現為前進黨)被法院裁定解散,而非外界一直關注軍方會否發動政變。國際間有此觀感,源於泰國近百年來軍事政變頻繁。惟歷史上,軍政府與王室、民眾關係並非全然對立。當中任期最長的總理、獨裁者披汶藉政變冒起,最終因站錯邊而被推翻。而他任內大力推動國族主義政策,Pad Thai亦應運而生,以麵食來代表盛產稻米的國家,是否披汶的另一個錯誤?